出雲、石見、隠岐の3つの地域から形成され、豊かな自然と悠久の歴史、伝統、文化が色濃く残る県。縁結びの神・福の神として有名な出雲大社があります。

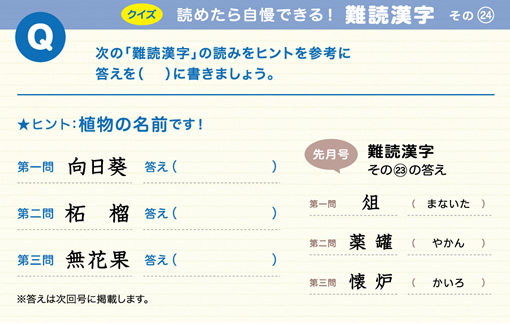

[ 答えはこちら ]

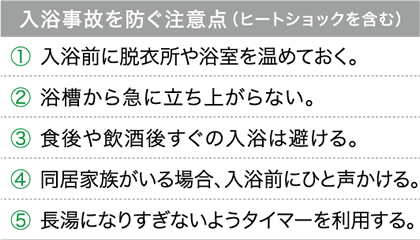

入浴時の事故として有名な「ヒートショック」。しかし、近年、それと同じくらい危険なアクシデントとして注目されているのが「浴室熱中症」です。「熱中症」というと夏のイメージがありますが、体を温めたい冬場こそ、注意が必要な季節です。

浴室で起こる事故のひとつ「浴室熱中症」。あまり聞きなれない言葉ですが、実は浴室内事故としては、ヒートショックよりも浴室熱中症の方が、圧倒的に多いと報告されています。

浴室熱中症とは、湯船に長く浸かりすぎたり、高温での入浴により、血管が広がって血圧が低下し、それによりのぼせやめまいなどの症状を起こすことです。

体内に38℃以上の熱がこもると前述のような症状があらわれ、さらに高温になると神経障害や意識障害が起こり、溺水やふらつきによる転倒などの事故につながる可能性が高くなります。

熱中症という名称なので、夏場をイメージされる方も多いかもしれませんが、実際は、体を温めるために長湯になりがちな冬場(11月〜2月)に多くなる事故です。

体温上昇の速度は、例えば42℃のお湯に浸かった場合、約10分で1℃上昇します。したがって20分程度浸かっていれば、体温は38℃を超えてしまいます。

また、ぬるめの湯(38〜40℃)に設定した場合でも、体が温まるまで時間がかかるため、つい長湯になり知らないうちに体温が上昇しているケースも多いです。特に、ご高齢の方は温度を感知する身体機能が低下しているため、意識を失うまで体温上昇に気がつかないこともあるので要注意です。

したがって、消費者庁では「41℃以下のお湯で、浴槽に浸かるのは10分以内」を推奨しています。

また、浴室熱中症のメカニズムは夏場の熱中症と同じで、体内に熱がこもること、体内の水分量・塩分量のバランスが崩れることにあります。脱水状態を避けるために、入浴前にコップ1杯分の水、もしくはスポーツドリンクを飲んでしっかり水分を補給する対策も重要です。その他、浴室内の換気も行い、高温多湿な環境を少しでも軽減するようにしましょう。

今年7月に20年ぶりとなる新紙幣が発行されました。キャッシュレス化が進んでいる現代において、大量に流通するお札としては最後ではないかといわれています。

そんなお札にも寿命があるのをご存知ですか?お札の平均寿命は、一万円券では4〜5年程度、釣り銭などで使用頻度の高い五千円券と千円券は1〜2年程度だそうです。

寿命となったお札の行方は…というと、汚損などにより再度の流通に適さないものは、日本銀行の本店または支店において復元されないよう細かく裁断され、その裁断屑は住宅用の建材や固形燃料、トイレットペーパー、事務用品などにリサイクルされているそうです。元紙幣と思うと、何だかありがたいですね。

日常生活の中で擦り傷や切り傷などのケガをしたり、手術や骨折などで大きな傷ができたり、誰しも幼少期から高齢期に至るまでケガや傷は何度か経験するものです。子供のころは傷の治りも早く、時間が経てば綺麗になりましたが、年齢を重ねると治りにくくなります。傷の回復を早め、若々しい身体を維持するために成長ホルモンを増やしましょう。

脳下垂体から分泌される

成長ホルモン

「成長ホルモン」と聞くと子供の成長を促すというイメージがあると思います。

確かに成長ホルモンの分泌は思春期頃に最も多く、身体の成長、骨の成長、軟骨や肌の維持などに大きく関わっています。

しかし、子供の頃だけでなく一生自分の体を維持することに必要になるのです。例えば、30代以降の中年期にポッコリしやすいお腹の脂肪や、生活習慣病の原因ともなってしまう血液中の中性脂肪やコレステロールなど、乱れた食生活や運動不足により増える脂肪を、運動しなくても減らす働きが報告されています。

血中脂質が減ることは、動脈硬化や心疾患などの予防にも役立ち、内臓脂肪が減ることで、インスリンの働きが活性化し、血糖値を下げ糖尿病の予防や治療に役立ちます。

さらに、骨密度の増加にも関わり、骨を丈夫に維持したり、骨折からの回復にも働きます。

高齢者に成長ホルモンを48週間投与することで骨密度を有意に上昇させ、摂取終了後も1年間は効果が継続したという報告もあります。

他にもいろいろな働きで体の若さを維持してくれるため、老化スピードを食い止める若返りホルモンとしての研究も行われているのです。

この成長ホルモンの分泌を助けるにはアミノ酸「アルギニン」の摂取がお勧めです。

成長ホルモン分泌を

増やす「アルギニン」

アルギニンは、私たちの体を作るタンパク質の材料で、20種類のアミノ酸の一つです。

20種類のうち9種類は必須アミノ酸で、体内では生産されないため食事から摂取しなければなりません。残りの11種類は非必須アミノ酸で、体内で合成されますが、その中でもアルギニンは準必須アミノ酸と呼ばれ、体内で作られるものの、その量が非常に少ないのです。さらに歳を重ねるとともに生産量も減ってしまうため、体内に維持するためには、アルギニンを摂取する必要があるのです。

アルギニンは、白血球の一種であるマクロファージを活性化し、免疫力をアップさせる働きが感染予防にも役立ちます。

実はこのアルギニンは、脳下垂体から分泌される成長ホルモンを増やすことが知られています。アルギニンの摂取で成長ホルモンを増やし、それが傷の回復を早めるのです。

アルギニンを増やす「シトルリン」

アルギニンを摂取するとともに、同じくアミノ酸の仲間のシトルリンを摂取することでも体内でアルギニンを増やせます。シトルリンは、体内でアルギニンに変換されるのです。

さらにこの変換過程でNO(一酸化窒素)を発生させるため、全身の血流を改善し、体の隅々まで栄養や酸素を送り、老廃物の回収を助けます。このように傷の回復を早める成長ホルモンを増やすためには、とても重要な働きを持っているのです。

成長ホルモンは、睡眠中に分泌されるため、効率よく摂取するには、夕食後から寝るまでの間に摂取し、十分な睡眠時間をとることが重要です。

子供から大人までどの世代にも必要な成長ホルモンをしっかり増やすために、アルギニンやシトルリンを意識して摂取してみましょう。

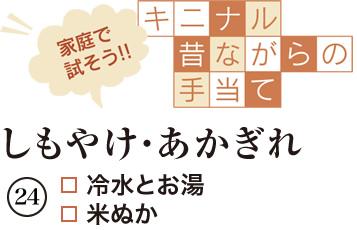

冬になると気になる「しもやけ」「あかぎれ」。特に、手指にそれらの症状が出ると、日常生活も楽しめなくなりますね。そんな2つの症状を、すぐ身近にあるもので簡単に予防・対処していきましょう。

寒い時期になると多くなる肌トラブル「しもやけ」「あかぎれ」。しもやけは、冬の寒さに加え、温度差が大きな要因となっているため、真冬より寒暖差の激しい冬の終わりから春先にかけて発症リスクが高くなるといわれています。

しもやけは、主に手足の指、かかと、耳たぶ、鼻頭、頬など冷えやすい末梢部位に起こりやすく、主な症状は、赤紫色に腫れる、かゆくなる、ジンジンと痛がゆい、などです。

特に、最低気温が5℃以下かつ一日の気温差が10℃前後ある状況下で発症しやすくなり、子供より大人、また、男性より女性に多いのも特徴です。

そんなしもやけの解消法は、お水とお湯だけを使ういたってシンプルなもの。2つのボウルに42℃程度のお湯と冷水をそれぞれ張り、30秒ずつ交互に手や指先などの患部を浸すだけ。最初にお湯からスタートし、最後もお湯で終わるのがポイントです。終了後は乾いたタオルで水分をしっかり拭きとりましょう。

一方、あかぎれは乾燥が大きく影響します。空気の乾燥はもとより、水仕事や手洗い・うがいなどの後、しっかり水分を拭き取らないと、手に残った水分の蒸発とともに、皮膚を保護している油分や自分の皮膚自身が持っている水分まで一緒に蒸発し乾燥してしまいます。

あかぎれはかゆみを伴うひびわれから始まり、さらに傷が深くなると痛みを伴います。こうしたあかぎれの家庭内対処法として有名なのが米ぬかです。米ぬかには、ビタミンやミネラルが豊富に含まれていて、この栄養素が肌を保湿し、ツルツルにしてくれます。

洗面器にお湯を張り、その中に目の細かい布袋に入れたひと握りほどの米ぬかを入れ、患部に当てるようにやさしくマッサージすると皮膚が保湿され、痛みも軽減します。また、お風呂に入れると全身に潤いを与え、美容効果にもつながります。

「チゲ」とは、朝鮮半島の言葉で「鍋料理」を意味します。この料理には、納豆、キムチ、味噌、コチュジャンなど多くの発酵食品が使われ、鶏のもも肉や豆腐等の良質なタンパク質、ビタミンCやβ-カロチンが豊富な野菜をたっぷり食べられる栄養満点の鍋料理です。特に風邪やインフルエンザが気になるこれからの季節、体の芯から温まり、免疫力アップ効果も期待できます。

また、七草粥のひとつであるセリには、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンKをはじめとする豊富なビタミンが含まれ、これらはお肌の健康や骨の健康維持に重要な役割を果たします。また、鉄分やカリウムなどの必須ミネラルも含まれており、貧血予防や血圧の調節に効果的です。セリはシャキシャキした食感が美味しいので火を入れ過ぎず、食べる直前に鍋に入れるようにしましょう。

- ・鶏モモ肉 ………………………300g

- ・絹豆腐 …………………………150g

- ・じゃがいも ……………………2個

- ・白ねぎ …………………………1本

- ・セリ ……………………………60g

- ・ごぼう …………………………1/2本

- ・白菜キムチ ……………………100g

- ・だし汁 …………………………4カップ

- ・ごま油 …………………………適量

- 【A】

- ・納豆 ……………………………2パック(80g)

- ・にんにくのすりおろし ………1片分

- ・味噌 ……………………………大さじ3

- ・コチュジャン …………………大さじ1

- ・鶏がらスープの素 ……………小さじ1

- ① 鶏肉、豆腐、じゃがいもは食べやすく切る。白ねぎは斜め切り、セリはざく切り、ごぼうはささがきにして水にさらし、水気をきる

- ② 土鍋にだし汁、じゃがいもを入れて煮立て、中火で約6分煮る。

- ③ 鶏肉、白ねぎ、ごぼうを入れて煮て、火が通ったら混ぜ合わせた【A】を加えてひと煮する。

- ④ セリ、キムチ、豆腐を入れてサッと煮、ごま油を回しかける。

▲ページトップへ

イスラエルの風土・文化 ⑰

ユダヤ教の国であるイスラエルで盛大にクリスマスを祝うことは一般的ではありませんが、イエス・キリスト生誕の地として知られ、多くの巡礼者で賑わうベツレヘムには世界文化遺産でもある「聖誕教会」があり、クリスマスになると世界中からクリスチャンをはじめとした大勢の観光客が訪れます。

また、12月のクリスマスを迎える頃になると、ユダヤ人の住む地域では町中に祝福ムードがあふれます。これはユダヤ教で光の祭りや燈明祭ともいわれる祭事「ハヌカ」です。ヘブライ語で奉献を意味するハヌカは、燭台に8日間にわたってロウソクを灯し続け、各家庭がパーティーなどをしながら楽しく過ごします。

ハヌカは2千余年前の歴史上の出来事に由来した祭事です。紀元前2世紀、イスラエルはギリシャ帝国の支配下にありました。ギリシャ帝国はユダヤ教弾圧のための政策として自分達の文明を広めようと、祭りや安息日などのユダヤ教の掟を全面的に禁止し、神殿での偶像崇拝を強要したのです。このような弾圧を受けたユダヤの人々は反乱を決意。各地での激戦の末、ついにギリシャ軍に勝利し、紀元前165年にエルサレムを奪回し、神殿を開放しました。

ギリシャ軍はエルサレム神殿を占領していた期間に、燭台を灯す聖油を全て汚してしまいましたが、神殿を取り戻した時に汚されていない聖油が一つだけ見つかったそうです。その油は、ごくわずかな量しかなかったものの、火を灯すと8日間も燃え続けたといいます。この奇跡を記念して、現在でもハヌカの祭りは8日間とされています。

ハヌカのお祝いに欠かせないのが「ハヌキア」という燭台です。国家の紋章としても使われ、一般的によく知られている7本枝の「メノラー」と違い、ハヌカでは蝋燭を立てる部分が2本多い9本枝の燭台を使用します。中心に種火用を立て、左右に4本ずつ計9本立てる部分があります。初日は種火と1本目の計2本に火を灯し、2日目からは1本ずつ灯していきます。こうして、8日目には全てに火が灯ります。

現代ではハヌカはどちらかというと子ども向けのイベントという様相が濃くなってきており、クリスマスのように両親からプレゼントをもらう子ども達も多いようです。

▲ページトップへ

高齢化社会においてより高い生活の質(QOL)を維持するためには、眼の健康は非常に重要です。とりわけ、緑内障は中高年の失明原因の中でも、糖尿病網膜症と並んで上位を占める病気で、現在は1位となっています。しかし、早期に発見し適切に治療を行えば99%の人は失明しないことがわかっています。

緑内障には様々なタイプがありますが、簡単にいえば、目と脳をつなぐ視神経が、眼圧が高くなる(眼球が硬くなる)など、何らかの理由でダメージを受け、少しずつ、見えない範囲が広がっていく病気です。しかし、日本人では眼圧が高い緑内障よりも眼圧が正常範囲にありながら視神経が障害されるタイプの緑内障、いわゆる正常眼圧緑内障が非常に多く、緑内障全体の7割以上を占めています。この正常眼圧緑内障の主な原因は、視神経の耐えられる眼圧が低いことや、視神経の血流が悪くなっていることなどが挙げられます。眼の血液循環が悪くなると視神経が虚血状態になり、酸素や栄養が行き渡らなくなることで視神経が弱り、正常範囲内の眼圧であっても視神経がダメージを受けてしまうのです。一方、眼血流の循環が悪くなると眼圧が上がりやすいこともわかっています。また、正常眼圧緑内障の場合も眼圧を30%程度下げると、約80%の方に進行抑制の効果がみられたという報告もあり、どんなタイプの緑内障でも、眼圧を下げることが進行予防に有効といわれています。さらに、全身の血管をコントロールしている自律神経のはたらきを整えて血流をよくすることも重要です。

緑内障で怖いのは、一度障害を受けた視神経は元に戻らないことですが、医療の進歩により、早期発見・早期治療で進行を遅らせ、失明を防げるようになってきました。とはいえ、緑内障も他の病気と同様、予防に優る治療はありません。血管を広げて血流を改善し、自律神経のバランスを整えてくれるはたらきのあるNO(一酸化窒素)を、日ごろから充足しておくことが緑内障の予防にも大きくつながります。

NOサイクルを上手に回すよう心がけることは、目だけでなく、全身の健康維持のための様々な効果も期待できます。