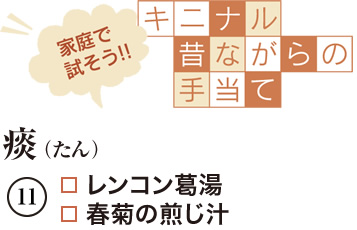

�A��C�ǎx�̉��ǂ��������ƁAႂ̏Ǐo�n�߂܂��B�ۂȂǂٕ̈�������t�ƍ����������̂ŁA�ٕ��𗍂߂Ƃ��đ̊O�ɔr�o������������Ă���܂����A���܂ł�ႂ����ނ̂͐h�����́B

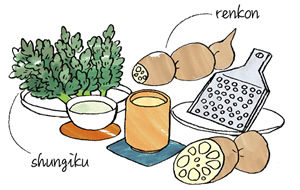

�����R���͐̂���P��A�̒ɂ݂ɗǂ��Ƃ���Ă���A�x�ɏ�����^���ĊP����߂邱�Ƃ���A�����⒆��w�ł��A�Ɍ����f�ނƂ��ėp�����Ă��܂����B��ʉƒ�ł́A���̃����R���������ƂƂ��Ɉ��ށu�����R�������v�Ƃ��āA�e���܂�Ă��܂��B

�����R���������A��ႂɌ����̂́A�����R���̔��߂ɑ����܂܂�Ă���a�݂̐����Ƃ��Ȃ�^���j���ɂ����́B�^���j���ɂ͉��ǂ���߂���ʂ�����A������ႂ��ɘa���Ă���A���̌����ڂ̑����ł��m���Ă��܂��B

�܂��A�����Ɋ܂܂�Ă���C�\�t���{���ɂ́A��M�A������p������̂ŁA�M�����鎞�ɂ����ʓI�ł��B

�����R�������̍����́A�@����ɐ��P�T�Occ�Ɗ����������P.�T�������A�A�炲�Ƃ����������R���傳���P.�T�𒃂������g���Ă�������A�B�ɂ����ē��������o��܂Ŗׂ�ł����������犮���ł��B1���Q��A���ӕ��p����Ɨǂ��ł��傤�B

������́u�t�e�̐����`�v�B�t�̋e�Ə����t�e�ł����A���̏{�͂P�Q���B���ׂ������₷���A��C����������ႂ�P�����������ȓ~�ɂ́A�t�e�̐����`�������Ă����ł��B

�t�e�̂��̓Ɠ��̍���́A���s�l���A�x���Y�A���f�q�h�ȂǂP�O��ނ̐�������Ȃ���̂ŁAႂ���������P����߂�Ȃǂ̌��ʂ̂ق��A�����_�o�ɍ�p���Ĉݒ��������������铭��������܂��B �܂��A�����̂ЂƂy�����A���f�q�h�͋����R�ۍ�p�������Ă���̂ŁA�H���ł̗\�h�����҂���Ă��܂��B

�t�e�̐����`�̍����́A�@�t�e�X�Og�ɐ��K�ʁi�S�O�Occ���x�j�������Đ����A�A���ʂ������قǂɂȂ�������~�߁A�B�L�b�`���y�[�p�[�Ȃǂł����B�����āA���݂₷�����邽�߂ɇC�X������K�ʉ�������A�o���オ��ł��B

������Q��ɕ����Ĉ��݂܂����A�����ڂ���荂�߂邽�߂ɂ́A�C���ɐ����Ĉ��ނ��Ƃ��������߂��܂��B

�������X�[�v�Ƃ����Ӗ��̃C�^���A�̖�X�[�v�u�~�l�X�g���[�l�v�B��������Ղ�H�ׂ��Ĕ����������h�{�����_�B

�C�^���A�ł̓p�X�^�₨�Ă����邱�Ƃ������̂ŁA�܂��Ɉ�i�Ŗ����ł��܂��B����́A�卪��ɂ���n�[�g��`�ɐ蔲���Č����ڂ����������ς��ł��B

���ɍ��R�c�́A�f�R����X�[�v�ɉ�������A�w���ł��������Ȃ����ƁB�ϕ��ꂵ�Ă��܂��܂��B�܂��A����̓g�}�g�̐��ϊʂ��g���܂������A��W���[�X��g�}�g�W���[�X���g���Ƃ���Ɏ�y�ɔ��������ł��܂��B���̃g�}�g��������ƃX�[�v�Ƀt���b�V�����������̂ŁA����Γ���Ă�OK!

- �E�f�R�l�Q�i����2cm�E�^�����j �c�c�c�c�c1/2�{

- �E�f�R�卪�i����2cm�E�^�����j �c�c�c�c�c1/2�{

- �E�y�R���X�i�����܂˂��j �c�c�c�c�c�c�c�c4��

- �E�u���b�R���[ �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1/3�[

- �E�W���K�C���i����T�C�Y�j �c�c�c�c�c�c�c2��

- �E�n�[�g�p�X�^�i���j �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c30g

- �E�x�[�R���X���C�X �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c4��

- �E�j���j�N �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1��

- �E�I���[�u�I�C�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��2

- �E�p�����U���`�[�Y �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��1

- ���X�[�v��

- �E�g�}�g�̐��ϊʁi200g�j

- �E�P�`���b�v�i�傳��1�j

- �E�Ō`�X�[�v�̑f�i3�j

- �E���i1000cc�j

- �E���[���G�i1���j

- �E���i�K�ʁj

- �E�Ӟ��i���X�j

- �@ �f�R���ϔM�M�ɕ��ׁA�ӂ��胉�b�v�����ēd�q�����W�i600W�j�Ŗ�Q�����M����B

- �A ��ɃI���[�u�I�C���A�j���j�N������ɂ����A���肪���Ă�����W���K�C���A�y�R���X�A�x�[�R������ꒆ���u�߂�B�y�R���X���������ɂȂ��Ă�����u���b�R���[�������y���u�߂�B

- �B �u���b�R���[�����M�Ɏ�蕪���A�X�[�v�̍ޗ�������B��������D�`�����A�f�R��������A��łP�T���W�����Ďύ��ށB

- �C �d�グ�ɁA䥂ł��n�[�g�p�X�^�A�u���b�R���[�A�p�����U���`�[�Y�������Q����Ŏύ���Ŋ����I

�C�X���G�������y�E���� �C

�{�N�R���ɐ��c��`�ƃC�X���G���E�e���A�r�u�����ԔO��̒���ւ��A�q���܂������A��ʂ̓��{�l�ɂƂ��ăC�X���G���͂܂��܂�����݂����������ٍ��̒n��������܂���B

�u�C�X���G���v�Ƃ��������̗R���́A�C�X���G���P�Q���̑��c���R�u�Ɏ�����ꂽ���O�ŁA�����̋L�q�ɂ��Ɓu�_�Ƌ������ҁv�u�_�̐�m�v�Ƃ����Ӗ������邻���ł��B�ȗ��A���̎q�����C�X���G���l�ƌĂꂽ���ƂɊW���܂��B

�����̃f�U�C���́A�����ɔz�u���ꂽ�Z�p�̐��́u�_�r�f�̐��v�Ƃ����A�Ñ�C�X���G�������̉p�Y�_�r�f���̏���\���A���_�������̓`���I�ȃV���{���Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B�����Ĕ��Ɛ̐F�̓��_�����̍��m���r�̋F���p�̌��|���i�^���[�g�j�̐F���炫�Ă���Ƃ����A���͐��A�͊�]��\���Ă��܂��B

�C�X���G���̍��͂́A�V�}�̐C��i���m���[�j�ŁA���̃f�U�C���̓����A�Ƃ����Ñ�̂V�}�̖쑐�ɗR������Ƃ����Ă��܂��B�����̃I���[�u�̎}�́A�C�X���G���̕��a�ւ̊肢���ے����Ă��܂��B

�܂��A�C�X���G���̍��̂́u�n�e�B�N�o�i��]�j�v�ł���A�w���������̍��āA�������R�Ȗ��ƂȂ�x�Ƃ�����]���̂��Ă��܂��B�Q��N���̒����ɂ킽�藬�Q�̖��Ƃ��Ă��܂悢���Q���Ă������_�������̐ؖ]�����t�ɂ����̂����́u�n�e�B�N�o�v�Ȃ̂ł��B

�u�n�e�B�N�o�v�́A�P�W�X�V�N�ɃX�C�X�̃o�[�[���ŊJ�Â��ꂽ��P��V�I�j�Y����c�ɂ�����^�̂Ƃ��č̗p���ꂽ���̂ŁA���A���c�Ɋ�Â��C�M���X�̈ϔC��������P�X�S�W�N�ɓƗ��E�������ʂ������C�X���G�����ɂ����āA�����͔�����̍��̂Ƃ��č̗p����܂����B

�Ȃ��A�u�n�e�B�N�o�v�������ɃC�X���G�����̂Ƃ��Đ��肳�ꂽ�̂́A��������T�O�N�ȏオ�o�߂����Q�O�O�S�N�̂��Ƃł��B

���y�[�W�g�b�v��

����܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁA���͐ێ悵�����Ă��t���ɕ��S��������a�C�ɂȂ�܂����A���Ȃ��Ɩ��Ɋւ��܂��B�S���̉��Ȃ��ŎO������������ƁA�d�x�̔M���ǂƓ����悤�ɒE���Ǐ���N�����~�}��������Ă��܂��܂��B�����͐����ƈꏏ�ɑ̊O�ɔr�o�����̂œK���ɕ⋋���Ă����Ȃ��ƁA��������錒�N���ێ��ł����B�܂��ɁA�u�ǂ����錒�N�v�ł��B

�u�G�ɉ��𑗂�v�Ƃ����L���Ȃ��Ƃ킴������܂����A����́u�����Ă��鑊�肪�ꂵ��ł���Ƃ��ɁA�����̖{���ł͂Ȃ�����ɂ��ĉ�����^����v�Ƃ̈Ӗ�������A���̗L���ȏ㐙���M�����c�M���ɉ��𑗂������ƂŐ��܂ꂽ���t�ł��B

�i�\�P�O�N�i�P�T�U�V�N�j���c�M���͂P�R�N�Ԃɋy�ԍ��쎁�i�x�͍��^�É����j�Ƃ̓�����j�����A���C���ʂւ̐i�o����Ă܂��B�̓��ɓ���ꂽ���쎁�^�́A���ʊW�ɂ������k�����N�i���͍��^�_�ސ쌧�j�̋��͂����A���c�̓��ւ́u�����߁v�i�o�ϕ����j���s���܂��B���Ȃ݂ɁA���{�e���r�̂��铌���s�`��́u�����v�͍]�ˎ���ȑO�A�C���������Ă��鈯�̏��n�ł���A�����ɉ��≮�����������Ƃ���u���i���j���v�ƌĂƂ�����������A�o�ϕ����Ƃ͈قȂ�܂��B�܂��A�c���W�N�i�P�U�O�R�N�j�Ȍ�A����ƍN�����߂����V�������i���喼�̍��͂�p������d�ɂ��鉺�����ݎ��Ɓj�ɂ�鎬���̖����n�����ꖾ������Ɋ������܂��B

���āA���͐퍑����A���c�̗̒n�͍b��i�R�����j�E�M�Z�i���쌧�j�ɂ���A�C�ɖʂ��Ă��Ȃ����߁A�������Ƃ��Ă����łȂ��A�����ێ����邽�߂́u���i�H���j�v����邱�Ƃ��o�����̖��͋ꂵ�݂܂����B��������߂������Ƃ��o���Ȃ������̂��A�M���̍D�G��u�㐙���M�v�ł����B�z��̏㐙���M�ƍb��̕��c�M���A���̗��Y�͉��x��������J��Ԃ��G���Ă����ԕ��ł������A�u�`�v���d��㐙���M�́A���c�̖��̋ꂵ�݂����߂������Ƃ��ł����A�z�ォ��M�Z�ցu���𑗂�v���Ƃ����ӂ����ƁA���j�̋��ȏ��ɋL�ڂ�����܂��B�u���������v�i�݂�Ȃ̍K�����肤�j�Ƃ����V���̌������̈��������܂��A�̂������A���i�H���j�͑n�n�� �c�����䎁���悭�g��ꂽ�u�H�㓯���v�̍ł�����̂Ƃ����܂��B