�u����v�u�Ԋ����v�ł��m���铌�k�n���̌��B���B�������䂩��̎��u�������v�́A�������p�̕�ɂƂ����A���E��Y�ɂ��w�肳��Ă��܂��B

�m �����͂����� �n

�@�u�H�ׂ�y���݂��x����v�u�댯���@�m����v�ȂǁAQOL�̈ێ��Ɍ������Ȃ����������k�o�B���͂⒮�͂ɔ�ׂđa���ɂ��ꂪ���ł����A���N�I�ŖL���Ȑ����𑗂��Ă������߂ɇ��ɂ������͂ƂĂ��d�v�ł��B

�@����ƂƂ��Ɏ��͂⒮�͂������Ă����A�Ƃ����̂͂悭���ɂ���b�ł����A�k�o������ƂƂ��ɒቺ���Ă������Ƃ������m�ł����H

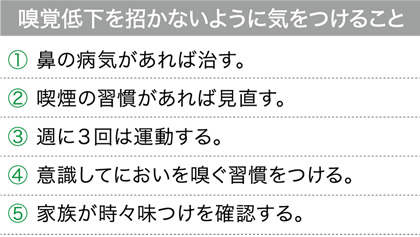

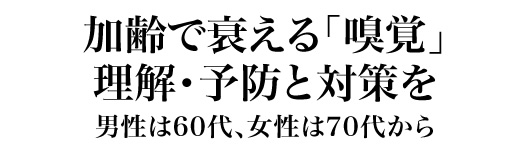

�����I�ȕ��@�o����A�����M�[���@���A�E�C���X�����A�����K���a�Ȃǂ��k�o�ቺ�̗v���̈�ł����A����ɂ��k�o�ቺ���ő�̃��X�N�t�@�N�^�[�ł���A�j���ł͂U�O�ォ��A�����ł͂V�O�ォ��ቺ���ڗ��悤�ɂȂ�Ƃ����Ă��܂��B

�ɂ����͐H�ו��̕�������������������Ƃ邽�߂Ɍ������Ȃ����̈�ł��B�܂��A�ُL�������Ċ댯���@�m����@�\�Ƃ��Ă��d�v�ł���A�܂�A�k�o�͂p�n�k�i�����̎��j���ێ����Ă������߂Ɍ������Ȃ��@�\�Ȃ̂ł��B

�k�o��������ƁA�ǂ�ȕs�s�����N����ł��傤�H�Ⴆ�A�H�i�̕��s�L�ɋC�Â��Ȃ����߁A���̂܂ܐH�ׂĂ��܂��H���łɂȂ�A�����킩��Â炭�Ȃ邽�߁A���t�����Z���Ȃ��ĉ����ⓜ���ߑ��ɂȂ�A�܂��A�K�X�R��ɋC�Â����K�X���łɂȂ�A�������m�ł��Ȃ����߁A��Ȃǂ��ł������肵�Ă��܂��Ă��C�Â����ЂɂȂ���A�ȂǗl�X�Ȏx�Ⴊ�����܂��B

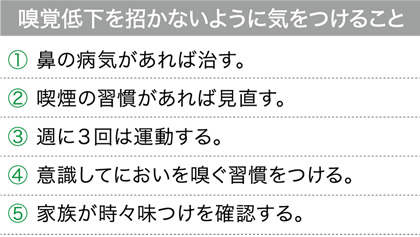

�����������Ԃ�������邽�߂ɂ́A�܂��̓A�����M�[�⎝�a��������͓K�Ȏ��Â��邱�ƁB�����āA����ȏ�ɁA�u�N��𑝂����Ƃɂɂ����������ɂ����Ȃ�v�Ƃ����������A�{�l�����łȂ��Ƒ���܂��̐l�Ԃ��������藝�����Ă������Ƃ���ł��B

�c�O�Ȃ���A����ɂ��k�o�ቺ�ɑ���L���Ȏ��Ö@�͂Ȃ��̂ŁA�����Ǐo�n�߂Ă�����A�H�i�̏ܖ����������炷��A�K�X�R��Z���T�[�����t����A�d����������g�p����ȂǕ��i�̐�������댯��r������H�v���K�v�ł��B

�܂��A�ߔN�ł́A�^���s���Ƃ̊W���w�E����Ă���̂ŁA�K�x�ȉ^�����K���Â���̂��ǂ��ł��傤�B

�@������̎��̂ɑ��Ĕ����邱�Ƃ��ł���ی����x�B�����ی��⑹�Q�ی��Ȃǂ͈�ʓI�ł����A���E�ɂ͈ꕗ�ς�����ی������݂��܂��B

�Ⴆ�A�z�[���p�[�e�B�[�ɏ��҂������q������j���������ɓK�p�����u���������Q�X�g�ی��v�A�p�t�H�[�}���X���ʔ������Ċϋq�Ɏ��҂��o���ꍇ��z�肵���u�����ɕی��v�A����ċ��т��藎�Ƃ����肵�Ă��܂������́u���ѕی��v�ȂǂȂǁc�B

�����ɂ����Ă��ۂ����j�[�N��������܂����A���{�ɂ��������ی��͂���܂��B

����ʼnJ�Ɍ�����ꂽ���ɔ�p���ۏႳ���u���V�C�ی��v�A�s���l�߁A�܂��͔�Q�ɂ��������ɂ����ɕٌ�m�Ɉ˗��ł���u�s���l�߃w���v�R�[�����ٌ�m��p�ی��v�ȂǁB�Ƃ͂����A��͂���p���d���ł��ˁB

�t�͋C�����̕ω��ȂǂŐS�̃o�����X������₷���Ȃ鎞���ł��B�������́A�����̐����̒��ł�����X�g���X�̉e�����Ă��܂��B��ʓI�Ɋ�тȂǂ͗ǂ��X�g���X�A�h�����ƂȂǂ͈����X�g���X�Ƃ����C���[�W������A���̃X�g���X�ɂ�肢�낢��Ȋ���\��������̂ł����A���ɍK����������z�������𑝂₵�ĐS�̃o�����X��ǍD�ɕۂ��������̂ł��B

�ӗ~��N������h�[�p�~��

�@�d���ł̐�����A�����̊����A�M�����u���̏����ȂǁA��x�����𖡂키�Ƃ���Ɏ����������������Ƃ����C�����ɂȂ�܂��B���̂悤�ȃv���X�v�l�ɓ����A���C���o���Ă����K���z���������h�[�p�~���ł��B

�h�[�p�~�����s������ƁA���C�́A�������A���S�ȂǂɂȂ�A�؈Ϗk��p�[�L���\���a�Ȃǂ̌����ɂ��Ȃ�悤�ł��B

���Y���^�������邱�Ƃł����₷���Ƃ��ł��A�H���ł́A�`���V���Ƃ����A�~�m�_��ێ悷�邱�Ƃōޗ��ɂȂ�܂��B�H�i�ł̓`���V���̓}�O���̐Ԑg�A�ؓ��̐Ԑg�A���쓤���Ȃǂɑ����܂܂�܂��B

�D�����C������

�Ȃ��I�L�V�g�V��

�@��e���Ԃ�������������Ă��鎞��X�L���V�b�v�Ȃǂő�����K���z���������I�L�V�g�V���ł��B�ŋ߂̓y�b�g���D�Ƃ��������܂����A�y�b�g�ƐG�ꍇ�����Ƃł��A�]���ɕ��傳��܂����A�_�炩�����̂ɐG�ꂽ���ɂ����傳��A�D�����C�����ɂȂ��̂ł��B

�Ќ𐫂�m�͂����߂铭��������A�Ɖu�����߃X�g���X������Ă����K���z�������ł�����܂��B

�Ⴆ�A��������Ȃ����Ƃł����傳��A�{�����e�B�A�Ȃǐl�������������ɂ�������z�������ł��B

�K���z�������̑�\�Z���g�j��

�@�S�̈���ɓ����Z���g�j���́A�����_�o�̃o�����X�𐮂��A�S�n�悢�����𑣂����ƂŋC�����X�b�L�������Ă����K���z�������ł��B���N�������ɑ��z���𗁂т邱�ƂŁA��ɂȂ�Ɛ����z�������̃����g�j�����傪���i����邽�߁A���R�Ȗ���𑣂��Ă���܂��B

���邱�Ƃ́A��J�̍őP�̕��@�ɂȂ邽�߁A����̔�����藂���X�b�L���ƃ��Z�b�g���铭��������̂ł��B

�Z���g�j�����s�����Ă��܂��ƁA���Ȃǂ̏Ǐ�ɂȂ���₷���Ȃ邽�߁A�X�g���X�ɂ��K���z�������̒ቺ������邽�߂ɂ��H�������猩�����Ă݂܂��傤�B

�Z���g�j���̍ޗ��ɂȂ�g���v�g�t�@���Ƃ����A�~�m�_��ێ悷�邱�Ƃŕ���𑣂��܂��B�H�ނł̓o�i�i�A���ȕ��Ȃǂ̑哤���i�A�����A�}�O����J�c�I�ȂǐԐg�̋��A�Ԑg�̓��Ȃǂ�ێ悷�邱�Ƃŕ���𑣂��܂��B�����̔]���z�����������o���H�i�̓����Ƃ��ẮA�A�~�m�_���L�x�ȐH�i�Ƃ������Ƃł��B

�S�̌��N���x�� �̂��ێ�����A�~�m�_

�@�A�~�m�_�̓^���p�N���̍\�������łQ�O��ނ���A����炷�ׂĂ��o�����X�悭�g�ݍ��킳��邱�ƂŃ^���p�N�����ێ����Ă��邽�߁A�ǂ��Ƃ��Č����Ă͂Ȃ�Ȃ��h�{�f�ł��B�Q�O��ނ̂����X��ނ��K�{�A�~�m�_�Ƃ����A�l�̑̓��ō������邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�H���Őێ悷��ȊO�͎��������@������܂���B

���̕K�{�A�~�m�_�̓C�\���C�V���A���C�V���A���W���A���`�I�j���A�t�F�j���A���j���A�g���I�j���i�X���I�j���j�A�g���v�g�t�@���A�o�����A�q�X�`�W���ł��B�܂��A�̓��ō��������A�~�m�_���K�{�A�~�m�_�Ƃ����A�`���V���A�V�X�e�C���A�A�X�p���M���_�A�A�X�p���M���A�Z�����A�O���^�~���_�A�O���^�~���A�v�������A�O���V���A�A���j���A�A���M�j���ł��B

������̐H�����̒��ňӎ����ėǎ��̃^���p�N�����������������邱�Ƃ��A�K���z�������̕���𑣂����Ƃɂ��Ȃ���̂ł��B

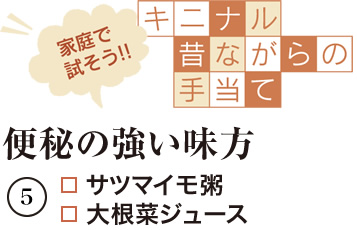

�N����킸�A����l��Y�܂��֔�B�Ȃ�ׂ�����g�킸�A�����̗͂ŏo�������I�Ƃ����l�ɂ������߂̒m�b�B���i�̂Ă�ꂪ���ȃT�c�}�C���̔��卪�̗t�ɂ́A�֔�̓�����ƂȂ�H���@�ۂ������Ղ�ł��B

�@��łȕ֔�ɂ́A�H���@�ۂ����Ղ�̐H�ނ���Ԃ̓�����ł��B�H���@�ۂ́A�����܂ނƃQ����ɂȂ�A�ւ��_�炩�����Ĕr�o���₷�����Ă���܂��B

�܂��A������V�p�����z�����A�ւ̂����𑝂₵�Ē��̂��^���𑣂����ƂŒ��̓��ǂ��h�����邱�Ƃ��A�r�ւ𑣐i���Ă������ʂ̈�ł��B

�@����ȐH���@�ۂ�L�x�Ɋ܂ސH�ނ̑�\�i���T�c�}�C���ł��B�S�̓I�ɐH���@�ۂ������܂܂��C���ނ̒��ł��A�T�c�}�C���͂����Ƃ��H���@�ۂ��L�x�ȏ�A�����s���Ƃ����������܂�ł���A���ꂪ���̓������悭���Ă���܂��B�����s���͔�ɂ�������܂܂�Ă���̂ŁA�炲�ƐH�ׂ邱�Ƃ���ł��B

�T�c�}�C������������H�ׂ邽�߂ɂ������߂Ȃ̂��A�T�c�}�C�����B�����͂������ĊȒP�B�܂��A�āi�S�Og�j���Ƃ��A�R�O�������ɐZ���Ă����B�悭������T�c�}�C���i�R�Og�j���t���̂܂܂Pcm�̂����̖ڐ�ɂ��A���ɂ��炵�ăA�N��������B���C������ĂƐ��i�R�O�Oml�j���ɓ���ɂ�����B�����������ɂ��Q�O�������M������A�T�c�}�C���ƂЂƂ܂݂̉������A����ɂP�T���������ďo���オ��ł��B

�����āA������A�֔�ɂ������߂̐H�ނ��卪�B�X�[�p�[�ōw�����鎞�A���łɗt���ς����Ă��邱�Ƃ��ŋߑ����܂������A�卪�̓r�^�~���ނ�~�l�����̕�ɂƂ����Ă��܂��B�H���@�ۂ������Ղ�ŁA�ݒ�����v�ɂ��Ă���铭��������܂��̂ŁA�t�t���̂��̂�I�Ԃ悤�ɂ��܂��傤�B

�卪�͋ꖡ������̂ŁA�Â݂̂���W���[�X�ƍ����Ĉ��ނ̂��������߁B�卪�P�{���̗t�̂T���̂P�̗ʂƃW���[�X�P�W�Occ���W���[�T�[�ɓ��ꂽ��A���Ƃ̓X�C�b�`�����邾���B�卪�W���[�X�̏o���オ��B�܂��A���̃����S��p���ăW���[�X�ɂ���ƁA�֔�����p���[���{�����܂���B

�@�V���L�V���L��̎����������������������������̃T���_�B�������ɂ͖Ɖu�̓A�b�v�A�V���h�~�A�����ɖ𗧂r�^�~��C�������Ղ�B���̊ܗL�ʂ͊��k�n�̉ʕ��̒��ł��g�b�v�N���X�ł��B�܂��A���̎_���ς��̓N�G���_�ɂ����́B�N�G���_�ɂ͔�J��p��E�ی��ʂ�����܂��B

���̑��A�����K���a�̗\�h�Ɍ��ʂ̂���|���t�F�m�[�����͂��߁A�J���E���E�J���V�E�����L�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�܂��A�����_�o�����������ċC�������t���b�V�����Ă���郌�����̑u�₩�ȍ��萬���u�����l���v�́A��ɑ����܂܂�Ă���̂ŁA�Ȃ�ׂ��炲�Ǝg���悤�ɂ��܂��傤�B

- �E������ �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1��

- �E���^�X �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1/2��

- �E�ԃp�v���J �c�c�c�c�c�c�c�c�c1/2��

- �E�Z���� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1/3�{

- �E�ɂ� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1/3�{

- �E�A�X�p���K�X �c�c�c�c�c�c�c�c2�{

- �E�C�^���A���p�Z�� �c�c�c�c�c�c�K��

- ���������|��

- �E�������ʏ` �c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��2

- �E�| �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��1

- �E���� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c������4

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c���X

- �E�M�q�Ӟ� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c������2

- [������]

- �������|�̒����������킹�Ă����B

- �@ �������͂S�����ɂ��Ĕ���ɂ���B

- �A �ɂ�ƃA�X�p���͔���A�H�ׂ₷���傫���ɐ�A�����ŃT�b�Ɖ�ʂ��␅�ŗ�܂��B

- �B ���^�X�͐H�ׂ₷���傫���ɂ�����ɂ���B

- �C �ԃp�v���J�͎�����o���H�ׂ₷���傫���ɐ蕪����B

- �D �Z�����̓s�[���[�Ŕ���H�ׂ₷���傫���ɐ蕪����B

- �E �@�`�D���{�E���ɂ���A�������|�ƍ������킹�����Ȃ��܂���B

- �F ��ɐ���t���C�^���A���p�Z�������芮���B

���y�[�W�g�b�v��

���{�E�C�X���G����

����֏A�q�����A

�@�C�X���G���͌�������S�N��̂P�X�T�Q�N�A���A�W�A�ŏ��߂Ă̍��Ƃ��āA���{�Ƃ̊O���W�����т܂����B �Ȍ�A�����̊W�͌��݂Ɏ���܂ŔN�X���łȂ��̂ƂȂ��Ă��܂��B

���{�ƃC�X���G���A�������̎v�����������A���c��`�ƃC�X���G���̃e���A�r�u�����Ԓ�����s�ւ̉^�q���R���Q������n�܂�܂����B���{�ƃC�X���G�������Ԓ���ւ��A�q����̂͏��߂Ă̂��Ƃł��B

�C�X���G������̍ŏ��̕ւ����c��`�ɓ��������ۂɂ́A�q��@�����}�̕����A�[�`�������蔲������A�q���Ђ̃X�^�b�t�Ȃǂ��u�����ւ悤�����v�Ə����ꂽ�A�[�`�𗧂Ăďo�}���܂����B�����C�X���G����g�ق̃M���b�h�E�R�[�w����g�̓R�����g�Łu���̒��s�ւ����{�ɒ������܂����I�G���A���q��̗��j�I�Ȓ��s�ւ����}�����邱�Ƃ��ł��A�S����ύ����Ă��܂��B�C�X���G���Ɠ��{�͊O���W������łV�O�N���}���܂����B���̋L�O���ׂ��N�ɃC�X���G���̃x���O���I����`�Ɛ��c��`�����s�ւŌ���邱�Ƃ͑傫�ȈӋ`������܂��B���{�͍��̊J�Ԏ������}���܂����A�Ԃ̊W�����̉Ԃ̂悤�ɊJ�Ԃ��邱�Ƃ�����Ă��܂��v�ƁA���s�֏A�q�ɂ�藼���Ԃ̊W�����W���邱�Ƃւ̊��҂����܂����B

�R���P�S���A�ݓc���Y���C�X���G�����̃C�c�n�N�E�w���c�H�O�哝�̂Ɠd�b��k���s���A���̒��ŗ���]�́A�V�O���N���}���������̊W���ڊo�܂������W���Ă��邱�Ƃ��m�F���A�j�㏉�̓��{�E�C�X���G���Ԓ�����s�ւ̏A�q�����}����ƂƂ��ɁA������_�@�Ƃ����𗬂̊������Ɋ��҂��A�Ԃ̊W�ɂ��āA����̍X�Ȃ�W�����Ɍ����Ĉ��������ٖ��ɘA�g���Ă������Ƃň�v�����B�ƊO���Ȃ����\���Ă��܂��B

�R���P�U���ɂ́A���s�֏A�q�����j������Z�����j�[�u�G���A���E�C�X���G���q�� �����e���A�r�u���s�L�O���T�v���A���c��`��P�^�[�~�i���k�E�B���O�ɂĊJ�Â���܂����B�C�X���G�����ό���b�炪��������A�G���A���E�C�X���G���q��A�W�A�n���\�̂����A���͂��߁A�I�n�a�₩�ȕ��͋C�Ői�s���܂����B

�҂��ɑ҂����O��̒���֏A�q�́A�����Ɍ����Đs�͂��Ă����W�҂ɂƂ��Ĕ��Ɋ��S�[�����̂ƂȂ�܂����B

���y�[�W�g�b�v��

�@�h�i���G���E�o�[�_�E�B���Ɋ܂܂��X-�V�X�^��-�J���`���͓V�R���ɓ��L�̃J���`�m�C�h�ł��B��������I�[���g�����X�^�Ƌ��ɁA���炾�̍זE�̊j�̒��ɂ����e�̂ƌ������Ĉ�`�q�i�c�m�`�j�ɍ�p���܂��B����͊j����e�̂Ƃ����A�q�w�q�i���`�m�C�h�E�G�b�N�X��e�́j�Ƃq�`�q�i���`�m�C���_��e�́j������܂��B���`�m�C�h�̓r�^�~���`�̂��ƂŁA���`�m�C���_�̓r�^�~���`�̑�ӎY���Ńz�������ł�����܂��B�q�w�q�̒��ԁi�T�u�^�C�v�j�́A���炾�̂��ׂĂ̑g�D�̍זE�ɑ��݂��܂��B�܂�A������a�̌����ƂȂ�����������`�q�ɍ�p���邱�ƂŁA�z���I�X�^�V�X�i���̂̍P�퐫�j�̈ێ��Ɍ����ĉ��P�A�C���̕����ɍ�p���邱�Ƃ����҂���܂��B�Ⴆ�A�ڂ̒��Ō���������Ԗ��̍זE�̈�`�q�Ɉُ킪�N�����`���A�i�s���̕a�C�Ƃ��āu�Ԗ��F�f�ϐ��ǁv������܂��B���̕a�C�́A����Ɩ��邢�ꏊ�łȂ���Ό����Â炭�Ȃ��āA�Â����Ō����ɂ����i��Ӂj�A���삪�����Ȃ�i���싷��j�Ȃǂ̏Ǐ\��A�a�C�̐i�s�ɔ������͂��ቺ����������\���������a�ł��B���Ǘ��͂S�`�W��l�ɂP�l�Ƃ���A���{�S���̊��Ґ��͂R�`�S���l�Ƃ����Ă��܂��B

�Ԗ��͌���_�o�̐M���ɕς��铭�������܂��B���̐M�����F�X�ȍזE�̓����Ŏ��_�o����]�֓`�B����A�������͌��������邱�Ƃ��ł���킯�ł��B�Ԗ��F�f�ϐ��ǂł͂��̒��̎��זE�Ƃ����זE���ŏ��ɏ�Q����܂��B

�C�X���G�������e���n�V��������V�o�a�@�ł́A�Ԗ��F�f�ϐ��ǂ̊��҂Ƀh�i���G����o�[�_�E�B�������J�v�Z�����S�J�v�Z���X�O���ԓ��^�������ʁA�R���̂P�̊��҂Ɏ��͂̉��P���ʂ������A�c��̊��҂ɑ��Ă����炩�̌��ʂ����������Ƃ�����Ă��܂��B���{�ł��A���É��s����w�A��t��w�A���V����w�̕����a�@��ȂłR�O�l�̖Ԗ��F�f�ϐ��ǂ̊��҂Ƀh�i���G����o�[�_�E�B�������J�v�Z�����R�����ԓ��^�������ʁA���́A������P���ʂ��F�߂��A���P�����S�U�����������Ƃ���{��Ȋw��G���Ɍ����_���Ƃ��Čf�ڂ���܂����B����ɁA�����ȑ�w�ł��Ԗ��F�f�ϐ��ǂ̉��P�Ⴊ����Ă��܂��B