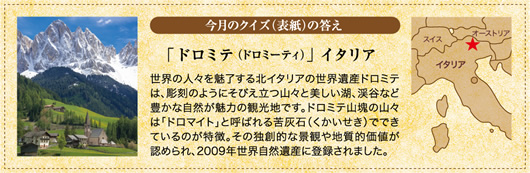

イタリア北部に位置する美しいアルプスの山々。スイスのアルプス山脈に比べると男性的なその姿は壮大で世界中の人々を魅了しています。

[ 答えはこちら ]

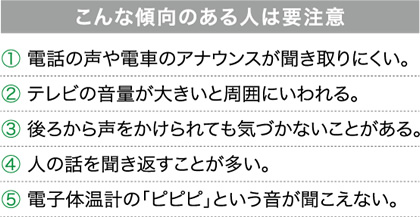

手軽に音楽や動画を楽しめるようになった一方、ヘッドホンの使用で難聴の危険性が高まっているスマートフォン。3月3日「耳の日」をきっかけに、耳の健康とスマートフォンとの上手な付き合い方を考えてみましょう。

若年層だけでなく、中高年にも広く普及している 「スマートフォン」。近年、このスマートフォン(以下、スマホ)で使用する、イヤホンやヘッドホンによって聴力が衰える「スマホ難聴」が問題視されています。

「スマホ難聴」とは、「ヘッドホン難聴」や「騒音性難聴」とも呼ばれ、その名の通り、大きな音にさらされ続けることが原因で発症する難聴です。

音は、外耳から入った空気の振動が中耳にある鼓膜に伝わり、それが蝸牛(かぎゅう)というカタツムリのような形をした器官で電気信号に変換されることで音として認識されます。

スマホ難聴は、大きな振動が加わり続けることによって、蝸牛の中の細胞や神経がダメージを受け、音が聞こえづらくなってしまうものです。

50歳以上では、スマホによるヘッドホン使用が、加齢によって音が聞き取りづらくなる「加齢性難聴」の進行を助長させる可能性も指摘されています。

このような現状に、世界保健機構(WHO)も警鐘を鳴らしています。

2019年2月には、世界の若者(12~35歳)の半数近くに当たる、約11億人がスマホ難聴になる危険性が高いというデータを発表し、ヘッドホンの使用は1週間に40時間以内にとどめるべきだとしています。

ちなみに、「ヘッドホン難聴」といわれていますが、イヤホンもこれに含まれます。蝸牛に直接刺激を与えやすいイヤホンと、大音量になりやすいヘッドホン、耳への負担はどちらも同じです。

難聴が進行すると、生活に様々な支障をきたします。一度壊れてしまった蝸牛の細胞は二度と元には戻らないので、上手な使い方を心がけたいですね。