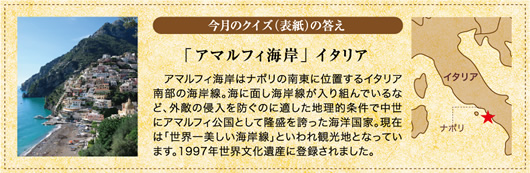

世界屈指のリゾート地、イタリア南部に位置する地中海沿いの街。映画の舞台にもなった紺碧の海が広がる風景は世界一美しい海岸線といわれています。

[ 答えはこちら ]

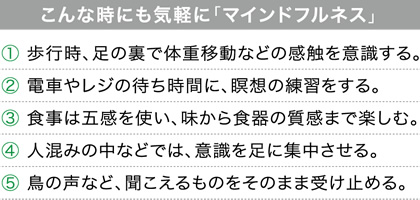

近年、心理療法のひとつとしても注目を集めている「マインドフルネス」。欧米では、起業家やスポーツ選手をはじめ、政府機関の研修、小学校などの教育機関でも取り入れられ、様々な効果が報告されています。

人間の脳は、過去のことをくよくよ考えたり、まだ起きてもいない未来のことに不安を感じたり、とてもネガティブな性質を持っています。それに加え、せわしなく時間が動いていく現代社会で生活することは、ストレスで心が疲労し、それが病気につながる悪循環を生み出しています。

そんな、ストレスの対処法として、今注目されているのが「マインドフルネス」です。この「マインドフルネス」とは、一言で表すと『今、この瞬間の自分自身の身体や気持ちの状態に気づける……心のあり方』のこと。

雑念を持たず、リラックスして、ただ今だけに集中することで、ストレスの軽減、集中力アップ、眠りの質の向上、自律神経の回復などの効果があると、最新の脳科学で実証されています。

マインドフルネスを体得するにはさまざまな手法がありますが、その中でも最もメジャーなのが「マインドフルネス瞑想」です。古くは、禅やヨガなどで行われていたものですが、そこから少し難しい精神性や宗教的な要素を取り除いていることが特徴で、誰でも気軽に行うことができます。

やり方はとてもシンプル。姿勢を正してリラックスし、自分の「呼吸」に意識を向けるだけです。雑念が湧いてしまっても大丈夫。そのことに気づき、再度「呼吸」に意識を向けていきます。何度も訓練していくことにより、自身の態度や気分をコントロールしやすくなります。

「マインドフルネス瞑想」の目的は、脳と心のデトックス。悟りを開くためのものではないので難しく考えず、一日数分程度、楽しみながら気軽に取り入れてみましょう。

おはぎとぼたもち。基本的には同じ食べ物のこの2つ、お彼岸の時期によく登場しますよね。

ぼたもちは漢字で「牡丹餅」と書き、春の彼岸の頃に咲く牡丹に似ていることから付いた名で、おはぎは漢字で「御萩」と書き、秋の彼岸の頃に咲き乱れる萩に似ていることから付いた名です。このように、季節によって呼び分けれるという説は有名です。

その他にも、こしあんが「ぼたもち」つぶあんが「おはぎ」という説、原料がもち米だと「ぼたもち」うるち米だと「おはぎ」、小豆餡は「ぼたもち」、きな粉は「おはぎ」、餅の状態になるまでついたものを「ぼたもち」、米粒が残ったものを「おはぎ」など、多くの呼び方があります。

どの説でも、美味しく食べられることが一番ですね。

健康な人は、肌にハリやみずみずしさがありますが、これは肌表面が皮脂に覆われていることで、アレルギー物質や菌などの微生物から守られているためです。しかし、気候の影響や加齢、生活習慣の乱れなどにより肌の状態が変化すると、皮脂が薄くなり角質の水分が減少しやすくなり、乾燥肌や乾皮症など肌のトラブルを起こしてしまいます。

皮脂の分泌と肌の乾燥

皮脂は主にホルモンによってコントロールされており、思春期ぐらいにかけて分泌量が増えていきますが、女性は特に20代以降に徐々に分泌量が低下していき、40代から急激に低下していきます。

男性はどちらかというと、20代から40代まではほぼ一定の分泌量となり、60代頃から急激に分泌量が低下します。この分泌の低下に伴い肌のバリア機能が低下していくのです。

このバリア機能が低下することで、肌が乾燥し、粉をふいたり、かゆみを感じたりする症状を「乾皮症」といいます。

乾皮症が起こりやすい部位

乾皮症が起こりやすい部位は、わき腹や腰周り、すねや太もも周り、肩や腕周りなどで、かゆいからといってかきむしってしまうことで皮膚に炎症を起こしたり湿疹を引き起こしたりします。ひどい時にはひび割れやアカギレなどにつながってしまいます。

その他にも、背中やひじ、ひざの内側などにも症状が出るのです。

肌がかゆくなるため、「乾癬」と間違えやすいですが、全く異なります。乾癬は、皮膚が赤くなる紅斑、皮膚が分厚くなり盛り上がる浸潤・肥厚、表面に白いかさぶた状のものがたまり剥がれ落ちる鱗屑(りんせつ)などができる病気です。

肌の免疫バランスが崩れてしまい皮膚の新陳代謝が異常を起こすために症状が起こるもので、乾皮症とは異なるのです。

高齢者と乾皮症

乾皮症は、高齢者の90%以上が発症するといわれています。

気候の変化で乾燥した日が続いたりする自然の条件以外にも、入浴時に肌をゴシゴシと強く洗いすぎたり、熱いお湯に浸かることで皮膚がふやけてしまい肌表面が剥がれ落ちやすくなるため、肌の状態が気になる方は、お風呂のお湯はぬるめに設定するとよいでしょう。

このように、日常生活の中でも予防を心がけることが大切です。

乾皮症の予防のための生活

先ずは肌を乾燥から守ることが第一です。そのためには、保湿ローションやクリームなどを使用すると効果的です。

特に外出前や、入浴後なら20分以内に保湿クリームを塗ることで水分の蒸発を抑えることができ、潤いを保つことが期待できます。

肌の乾燥を防ぐ食事を取ろう

日頃の食生活でも予防を心がけることができます。肌の乾燥を防ぐには、肌を守り、肌を作る栄養素が必要になると同時に、肌に良くない食べ物は出来る限り減らすことも必要です。

健康的な肌を作り、ハリや艶を保つためには、たんぱく質の多い卵や赤身の肉や魚、鶏のササミなど脂肪分の少ない肉類が効果的です。

最近では吸収の良いコラーゲンペプチドなどもよく見かけます。

その肌を作るのを助ける栄養素がビタミンB2・B6なので、緑黄色野菜やレバーなどもお勧めです。

果物などのビタミンCは、コラーゲンの再生を助け、ビタミンEは血行を整えて肌の代謝をスムーズにしてくれます。アーモンドやピーナッツなどにもビタミンEが含まれます。

反対に、インスタント食品や糖質の多いお菓子など、糖分や脂肪分の多く含まれる食品を取りすぎると肌の老化を進めてしまうため控えましょう。

「生活習慣病や美容、ダイエットに効果的!」とテレビや雑誌に取り上げられることの多い食材「くるみ」。オメガ3脂肪酸やポリフェノールなどの栄養素が含まれており、様々な効果が期待されています。

お酒のおつまみというイメージの強いナッツですが、実は、おつまみだけにとどめておくにはもったいないほど豊富な栄養価に溢れた食材です。

中でも、くるみは、その約7割が脂質で、健康に良いとされるオメガ3脂肪酸がナッツ類の中で最も豊富に含まれています。生活習慣病が現代人を悩ませている中で、脂肪(脂質)は悪者というイメージを持っている方も多いと思いますが、脂肪はエネルギーを産生し、脂溶性ビタミンやカロテノイドの吸収を助けたりする、私たちの体に必要不可欠な栄養素のひとつで、その種類も様々です。

くるみに含まれるオメガ3脂肪酸は、植物由来のα-リノレン酸(ALA)で、青魚の脂肪分に多く含まれる海洋由来のエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)と同じ仲間の必須脂肪酸です。

厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準(2015年版)」によると、「体内に入ったα-リノレン酸は、一部EPAやDHAに変換される」とあるので、魚介類だけでなく、α-リノレン酸を豊富に含むくるみを積極的に摂取することが大切です。

α-リノレン酸は、血液をサラサラにして動脈硬化を抑制し、心筋梗塞や脳梗塞の予防や改善効果があるといわれています。また、最新の研究で、あらゆる病気の死因死亡リスクを低下させる効果があることも分かっています。

その他、抗酸化作用のあるポリフェノールや天然の睡眠薬といわれるメラトニンなども豊富に含み、アンチエイジングをはじめ、発癌の抑制、パーキンソン病やアルツハイマー病にも有効であると期待されています。

一日の適量は、10粒程度。食卓の片隅に常備し、口さみしくなった時のおやつとして摂取する習慣をつけるといいかもしれませんね。

子どもから大人まで人気の苺は、健康に欠かせない、ポリフェノールやビタミンなどの栄養を含んでいます。特に苺に多い栄養素は何といってもビタミンCで、中くらいのサイズであれば7個ほどで一日に必要な量のビタミンCが取れます。ビタミンCには風邪予防や美肌効果が期待できます。

次に多く含まれるのが葉酸。女性にとって大切な栄養である葉酸の含有量は果物類ではトップクラスに入ります。

また、苺の栄養の吸収率をあげるには乳製品と一緒に取るのが有効で、苺に含まれるアントシアニンなどのポリフェノールの吸収率が2~3割アップします。

[下準備]

- ①ボウルに卵とレモン果汁、半量のグラニュー糖(45g)を入れ、湯煎にかけハンドミキサーの高速で泡立てる。途中、残りのグラニュー糖(45g)も加える。

- ② 人肌程度まで温まったら湯煎から外し、全体が白くもったりするまで泡立てる。ハンドミキサーを低速に切りかえ3分間キメを整える。

- ③ふるった米粉を入れ、底からすくい上げるように混ぜる。混ぜすぎないように注意。

- ④溶かしバターを加え同様に優しく混ぜ合わせる。

- ⑤カップに7~8分目まで生地を流し入れる。

- ⑥180℃に温めておいたオーブンで約20分焼き、粗熱をとる。

- ⑦常温に戻したクリームチーズに細かく刻んだ苺、半分のグラニュー糖(15g)を混ぜ合わせ、苺クリームチーズを作る。

- ⑧生クリームにレモン果汁、グラニュー糖(15g)を加え、ハンドミキサーで七分立てまで泡立て、⑦と混ぜ合わせる。

- ⑨冷めたカップケーキの上に⑧の苺クリームをお好みの形に絞り、苺やデコレーションしたチョコ、アラザンを飾る。

イスラエルの祭と祝日⑮

「ローシュ・ホーデッシュ」

ローシュ・ホーデッシュとは、ヘブライ語で「月の頭」を意味する言葉で、ユダヤ歴における各月の最初の日、つまり、新月にあたります。

ローシュ・ホーデッシュ自体が休日となることはありませんが、ユダヤ教においては、祭の日取りを確定するのに新月を基準として計算するため、重要な日として定められています。

聖書時代、このローシュ・ホーデッシュは、ユダヤ教の祭司の目視によって新月を確認することで決定していました。そして、聖なるものと俗なるもの(聖日と平日)を区別する力があると信じられている角笛を吹くことによって、世に伝えられていました。

現在では、ローシュ・ホーデッシュの日にちを祭司の目視ではなく、事前に決めるようになりましたが、角笛を吹いて知らせる風習は今でも変わらず行われています。

ローシュ・ホーデッシュは、「女性の祭」とも呼ばれており、女性のみが労働を行わず休まなければならないというユダヤ教の習慣があります。女性たちは、安息日同様、労働を行わず、夜には女性が蝋燭に灯をともし、静かに過ごします。

また、新月は月が新しく生まれることと捉えられており、人間も同様に新しく生まれ変わるべきだとユダヤ教では考えられています。ローシュ・ホーデッシュの前日に断食をする敬虔なユダヤ教徒もいます。そのため、ローシュ・ホーデッシュ前日は「ヨム・キプール・カタン(小贖罪日)」と呼ばれます。

断食をして神に贖罪をこい、一切の罪悪から身を清めることで新しい月を新しい心で迎える日、つまり、日常生活における自分を反省する時として考えられているようです。

▲ページトップへ

難消化性デキストリンとは、読んで字のごとく「消化しにくいデキストリン」というものです。デキストリンは、一見、危険な響きがしますが、ほとんどの離乳食の原材料名にこの名前が記載されていることからも、その安全性の高さがうかがえます。実は、デキストリンの正体はデンプンだったのです。基原材料のトウモロコシのデンプンを焙焼し、アミラーゼ(食物として摂取したデンプンを消化する酵素)で加水分解したものを総称してデキストリンと呼びます。この中で難消化性のものを取り出して調製した水溶性食物繊維が難消化性デキストリンです。

つまり、難消化性デキストリンは食物繊維を補うことを目的で作られた栄養成分で、消費者庁からトクホ(特定保健用食品)の関与成分として認められており、お茶や清涼飲料水のほか、コーヒーやゼリー、お菓子などに利用されています。トクホはもともと「その食品を摂取することで、特定の保健効果が期待できる食品」制度ですが、トクホが審査により消費者庁長官の許可を得たものであるのに対し、安全性と機能性(有効性)の科学的根拠資料を消費者庁に届け出ることによる「機能性表示食品」制度なるものが約4年前からスタートし、事業者責任で機能性を謳えることから、難消化性デキストリンが多くの食品に利用されるようになりました。

水溶性食物繊維である難消化性デキストリンはお腹の中で水分を吸収して膨らむため、食べ物が胃の中にとどまる時間を長くしてくれます。このことで、難消化性デキストリンの保健効果や機能性がうまれてきます。これまでに確認されている効果や機能として、次のようなものがあります。

①食後血糖の上昇を抑える。②食後血中中性脂肪の上昇を抑える。③整腸作用(便通改善など)。④内臓脂肪を減らす。

今まで食物繊維はミネラルの吸収を阻害するイメージがありましたが、難消化性デキストリンには、大腸でミネラル吸収を促進する作用があることが分かってきましたので、⑤ミネラルの吸収促進作用、が新たに追加され、5つの効果が期待できる栄養成分といえます。