帝政ロシアの都として、いつの時代も文化の中心であり、今も一番の観光地になっています。首都モスクワよりも観光客が多いといわれています。

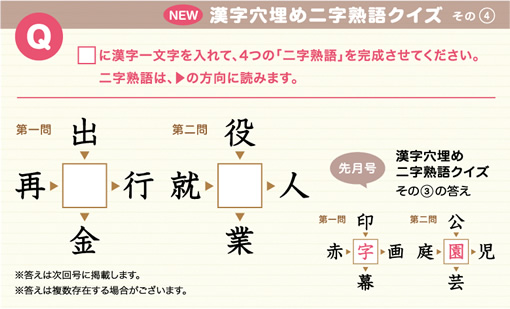

[ 答えはこちら ]

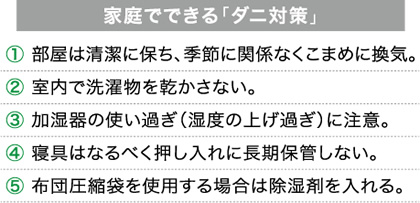

現在アレルギー患者の約8割がダニアレルギーであるといわれています。ダニは湿度の高い6~8月に特に大増殖しやすく、最近では、住宅事情の変化や加湿器の使用などで、冬でも安心できない状況になっています。

ダニは世界中で2万種類以上が確認されていますが、その中で日本の住環境に生息しているダニは15種類ほど。その約90%はチリダニ科のダニで、室内のちりやほこり、人間の垢やフケ、抜け落ちた髪の毛などをえさにして1年中増え続けています。

チリダニは人体を刺すことはありませんが、その死骸や脱皮殻、糞などがアレルギーの原因物質(アレルゲン)となってアレルギー性喘息・鼻炎・結膜炎・皮膚炎などを引き起こします。

ダニの寿命は2~3ヶ月、その間に50~100個以上の卵を産むため、わずか30匹しかいなくても、10週間も経てば、なんと1万匹近くにも繁殖してしまいます。

ダニは隠れるのが上手く、寝具やカーペット、布製のソファー、畳に多く潜んでいます。何の対策も施さなければ、ネズミ算式に増え続けますが、普段のちょっとした心がけで、ダニの生息条件を減らし、退治することができます。

その一つは、湿度を下げること。湿度が55%以下になると、ほとんどのダニは生きていけません。こまめに換気するように心がけましょう。湿度を下げるという意味では、洗濯物の室内干しをしない、加湿器を使い過ぎないことも大切なポイント。そして、一番効果的なのが、ダニの温床となりやすい寝具をコインランドリーの乾燥機で一気に乾燥すること。50℃以上の熱に弱いダニは、乾燥機の熱によって完全に死滅します。そして、最後に、掃除機で死骸を吸い取ることをお忘れなく!

「死者の日」という日があるのを聞いたことがありますか?これはメキシコで毎年11月1~2日に行われる祭礼行事で、この日に帰ってくる死者の魂を迎えるという、数千年前から受け継がれる独特な儀式。

2003年には、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。日本のお盆と同じ意味合いを持つ行事ですが、決定的な違いはその派手さ。

年に一度の大騒ぎとなるこの日は、街中をカラフルなガイコツが占拠し、名物の仮装パレードでは、ガイコツや魔女などみんな思い思いの仮装をし、街を練り歩き大いに盛り上がります。 死を悲しいものとしてではなく、誰にでもやってくるものとしてこんな形で明るく受け入れるのも一興ですね。

10月から11月頃にかけて、心身ともに不調を訴える人が近年増えているようです。「夏の疲れは秋に出る」といわれますが、まさに気温が下がりつつあるこの時期こそ、体調を整えておくことが必要になります。食欲の秋、スポーツの秋といわれるのも、夏の疲れを解消するための体調を整える知恵なのでしょう。

秋の疲れ「秋バテ」とは…

ここ数年、夏場の気温が特に高く、暑さを身にしみて感じるようになっています。10月を過ぎても日中の気温が高い日があり、夜間との寒暖差が一層激しくなります。

日本には四季があり、体はそれぞれの季節に順応するために、自律神経が働いてくれます。特に夏から、冬への気温変動は、地域によって30℃以上も気温差があるため、体への負担も大きくなるようです。

秋の疲れの原因は、夏場のクーラー使用による室内外の温度差で自律神経が異常をきたすことが最も多いようです。自律神経は、無意識のうちに、体を環境に合わせるように働き、代謝、免疫、ホルモンなどを調節してくれます。例えば、朝になると目が覚め、頭も体も活動的にしてくれ、夜になれば頭も体も休めるように睡眠を促してくれます。言わば、体のスイッチのオンとオフをうまく切り替えてその場の生活環境に合わせてくれる働きがあるのです。自律神経は、起きていても眠っていても常に働き続けていますので、温度差に幅があると負担が大きくなり、自律神経のバランスを崩してしまい、心身ともに疲れてしまいます。

頑張り過ぎる人ほど注意が必要になります。この、自律神経のバランスの崩れは、10月から11月終盤まで影響するため、いわゆる「秋バテ」と呼ばれているようです。

「秋バテ」の対処方法

自律神経のバランスが乱れ、血液の流れが悪くなると、冷え、むくみ、疲労感、肩こり、頭痛、神経痛、腰痛、腹痛、食欲不振、生理不調などの様々な症状が現れるほか、脳の血液の流れが悪くなることで、脳機能障害の危険性が増加する可能性もあります。

自律神経のバランスを整えるためには、体を徐々に温め、ゆったりとリラックスを心掛けることが最も重要です。そのために最適なのは、毎日の入浴です。お湯の温度はぬるめに設定し、じわりじわりと全身を温めることです。じわりじわり効果をアップさせる温度は、38℃~40℃が最適で、炭酸入りの入浴剤を活用することで、さらに血液の流れも良くなります。特に肩や腰など、凝りが気になる部分はしっかりと温めましょう。最近では、温浴施設も身近になり、このような施設を利用するのも一つの手でしょう。

その他、少し汗ばむ程度の軽めの運動を行うことでも体を温めることができます。さらに、入浴後や、軽い運動の後に体をほぐすマッサージを取り入れると、より効果的となります。体の中から温め、そして体をほぐすことで、リラックス効果が増すので、ぐっすりと睡眠をとることにもつながります。

自律神経のバランスは、ストレスとも大きく関係します。疲れを感じた時は、何をするにも気持ちが入りにくくなり、精神的なストレスを感じやすくなるものです。やはり同様に体を温めて、ゆったりとリラックスさせることで、これらのストレスからも解放されるでしょう。合わせて読書や旅行などの趣味の時間で気分を変えて、心も体もリフレッシュすることを心掛けましょう。

秋はおいしい食べ物が多く出回る季節です。旬の食材を取り入れるとともに、体を温める効果や、血液をサラサラにする効果のある食材を取るよう心掛けましょう。

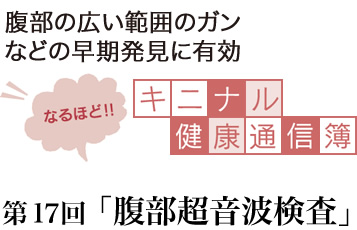

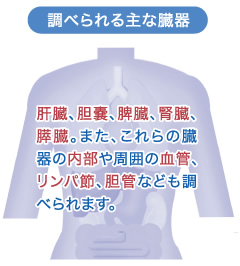

超音波を用いる画像検査の中でも、健康診断などでよく行われている「腹部超音波検査(腹部エコー)」。苦痛なく多くの臓器を調べることができ、放射線のような被ばくもない安全な検査方法です。

人間の耳には聞こえない高い周波数で、一定方向に真っ直ぐ放射される性質を持つ「超音波」。その音波を腹部に発信し、そこから返ってくるエコー(反射波)をコンピュータ処理で画像化して診断するのが「腹部超音波検査(腹部エコー)」です。

検査では、診察台に仰向けに寝ておなかを出し、超音波の通りを良くするゼリーを塗って、超音波を発信するプロープ(探触子)をおなかに当てて行います。産婦人科では胎児の診察にも用いられている検査でもあり、人体に安全で苦痛もありません。

この検査で調べられる臓器はたくさんありますが、一般の健康診断では、肝臓、胆道(胆嚢・胆管)、脾臓、腎臓などの病気のスクリーニング(ふるい分け)を目的としています。中でも、胆石、早期肝臓ガンの発見に有用で、特に胆石は自覚症状がなく検診で初めて指摘されるケースも少なくありません。

私たちの体の組織はその組成によってそれぞれ基本的なパターンがありますが、腫瘍やポリープ、炎症、結石などは周囲の正常な組織とパターンが異なるため、超音波画像に正常な組織との境界にコントラストが生じます。そのコントラストから医師は異常が生じていることを見つけ出します。

異常が認められた場合に疑われる病気は、肝臓ガン、肝血管腫、肝硬変、肝嚢胞、脂肪肝、胆石、胆嚢ポリープ、胆嚢ガン、膵臓炎、膵臓ガン、腹部大動脈瘤など。また、超音波検査では、腫瘍などの有無だけでなく、その大きさや深達度(どのくらいの深さまで達しているか)も調べることができます。

腹部超音波検査の所見には、すぐには治療を必要としないものもありますが、自分の体の中にある注意点を認識して日常の健康管理に役立て、勧められた検査は積極的に受けるようにしましょう。

レモンといえば、ビタミンC。その含有量は100g中50mgと柑橘類の中でもトップクラスです。 ビタミンCは風邪の予防や美肌づくりに効果があります。またあのレモンの酸っぱさは、クエン酸によるものですが、そのクエン酸には疲労回復効果や新陳代謝を高める働きがあります。おすすめの食べ方としては、果汁だけでなく果肉やできたら皮ごと食べると豊富なビタミンCを無駄なく取ることができます。その他、ビタミンCには、しみ・ソバカスなど肌トラブルの防止効果があります。さらにレモンにはペクチンという食物繊維が豊富でダイエット効果も期待でき女性にとっては嬉しい食材です。

- 豚バラ肉………………………………100g

- 塩レモン………………………………1個分

- レタス…………………………………半玉

- ブロッコリー…………………………1房

- 水菜……………………………………1束

- 人参……………………………………80g

- 長ネギ…………………………………1本

- ※野菜は食べやすい大きさに全て切り分けておく。

- <鍋だし汁>

- 水………………………………………1200cc

- 塩レモン汁……………………………大さじ2

- コンソメ顆粒…………………………大さじ2

- オリーブオイル………………………大さじ1

- 粗びき黒胡椒…………………………少々

- <塩レモン>

- レモン…………………………………5個

- 塩………………………………………100g(レモンの約20%)

- 清潔な瓶………………………………1個(上記の分量が入るもの)

- 鍋に肉や野菜とレモン1個分を並べ、鍋だし汁を加えて、オリーブオイル、粗びき黒胡椒をまわしかけ、火にかける。

- 材料に火が通れば出来上がり。

<塩レモンの作り方>

瓶を煮沸消毒する。レモンはよく洗い、ペーパー等で水気を拭きとり、5mm厚の輪切りレモンにする。瓶に塩を入れ、レモン、塩の順番で重ねて入れ、最後に塩を加えて蓋をする。直射日光の当たらない冷暗所か冷蔵庫で1週間以上おき、1日1回くらい瓶を振ってレモン汁、塩、レモンが混ざるようにする。

塩レモンは発酵食品としての効果とともに豊かな風味で減塩効果につながります。

中東和平を強く願う

「イスラエルと国連」

1949年5月11日、イスラエルは59番目のメンバーとして国連に加盟しました。それ以後、国連の広範囲な活動に参加し、保健、労働、食糧農業、教育科学の国連機関に最大限寄与するべく努力してきました。

イスラエルは国連が後援する非政府組織(NGO)の活動に積極的な役割を果たし、航空や移民、通信や気象、貿易や女性の地位向上などの問題に取り組んでいます。

かつて国連決議の中にはイスラエルにとって大変重要な意味を持つ安保理決議242(1967年11月22日)と338(1973年10月22日)があります。これは、アラブとイスラエル間の紛争解決の枠組を定めた歴史的な決議となりました。

イスラエルが隣接するアラブ諸国との休戦のために国連は、調停者の派遣、停戦協定や休戦協定の成立・保護、監視軍の派遣駐留など敵対行為の中止に向けて活動してきました。

それと同時に国連議会の場は、イスラエルに対する政治戦の戦場として永い間利用されてきました。イスラエルを取り巻くアラブ21ヶ国は、イスラム国家、非同盟諸国、旧共産圏の支援を得て、〝自動的多数派〟を構成し、総会で反イスラエル決議を自動的に通過させたりもしました。

米ソ冷戦が終わり、その流れから中東和平プロセスに弾みがつくようになると、中東に関する総会決議にも、幾分バランスが見られるようになってきました。

近年イスラエルは、世界各地の国連活動に以前にも増して深く関与するようになりました。

イスラエルの初代首相のダビッド・ベングリオンは中東地域の和平推進のため「すべての国々、その政府、その国民と良き関係を保つことは、イスラエルの熱望するところである。」という有名な言葉を残しています。

▲ページトップへ

ヒアルロン酸は、多くの化粧品に保湿成分として使われていることからもわかるように、保水力が非常に高く、1g当たり6リットルもの水分を蓄えることができるといわれています。ヒアルロン酸はもともと人の体内に存在する成分で、ムコ多糖類というねばねばした物質の一つです。

主な働きとしては、関節と関節の間のクッションである軟骨を形成している主な成分のため、関節の動きを滑らかにするとともに、痛みを和らげる働きがあります。

さらに、目を構成する硝子体のゲル状部分に多く含まれており、目の形を丸く保つ上で欠かせない成分です。

そして何よりヒアルロン酸を代表する働きといえば、美肌効果です。非常に高い保水力と保湿力が肌の潤いを保ち、ハリと弾力のある肌を作り出します。

肌は、コラーゲン、エラスチン、そしてヒアルロン酸によってハリと潤いが保たれています。よってコラーゲンとエラスチンも一緒に摂取することで、より効果的に肌を整えます。

さらに効果を十分に発揮させるために、ビタミンCやビタミンB群も一緒に取ることをおすすめします。そのほかにもヒアルロン酸を生成するもとの成分となるN-アセチルグルコサミンも一緒に取ると良いでしょう。

しかし、体内のヒアルロン酸は年齢とともに減少していきます。その量は、赤ちゃんの時が最も多く、20歳をピークにどんどん減少し続け、40歳代からはその減少スピードが急激に速まります。60歳代になるとかなり減少し、赤ちゃんの頃と比べると4分の1以下にまで減少してしまいます。その結果、肌のみずみずしさを低下させるだけでなく、肌のハリも低下させ乾燥肌やシワ、シミの原因になってしまいます。

肌のほかにも、様々な臓器で水分調整がうまくいかなくなり、老化が進んで、関節痛や動脈硬化といった病気を引き起こしやすくなります。

ヒアルロン酸を多く含む食品は、ニワトリのとさか・魚の目・豚足などですが、毎日続けて食べることが難しく、普段の食事だけでは補うことが困難な成分なので、栄養補助食品などで補うことが望ましいでしょう。