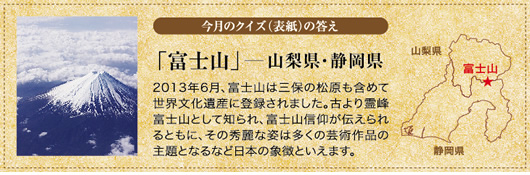

���{�̏ے��Ƃ�������A�W��3,776m�̊��ΎR�B�ċG�ɂ͑����̓o�R�q�œ��키�B

�m �����͂����� �n

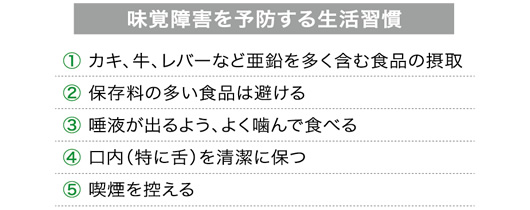

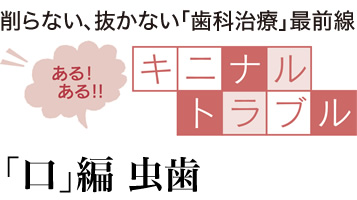

�l�͖��o���Ȃ��Ȃ�ƐH�����y���ނ��Ƃ��ł����A�H�~�s�U��h�{�s���Ɋׂ��Ă��܂��܂��B����́A�ŋߎႢ�N��ɂ���������u���o��Q�v�̐��̂ɂ��ĒT��܂��B

�@�u�������Ȃ��v�u����H�ׂĂ�������������v�A�܂��Ƒ�����u�����̖��������A�Z������v�Ǝw�E���ꂽ�c�ȂǁA�������o�Ɉُ�����������Ƃ͂���܂��H���̂悤�ȏǏ�Ɋo���̂�����́A���o��Q�ɂȂ��Ă���\��������܂��B

���o��Q�́A���Ƃ��ƔN�z�w�ɑ����a�C�ł����A�ŋ߂ł͐H�����̕ω��Ȃǂ���10��A20��̎Ⴂ����ɂ������Ă��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ������ł͋C�Â��ɂ������߁A��x�Ȃ��Ă��܂��Ɖ��P����܂Ŏ��Ԃ������邤���A���̕a�C�̃��X�N�Ȃǂ������Ȃ�Ƃ����Ă��܂��B

��Ȍ����Ƃ��ẮA��̕���p�⌌�t���̈����s���A�S�g�̕a�C�i�̏�Q�A�t��Q�A�������Q�A���A�a�Ȃǁj�A�H�i�Y�����̉e���Ȃǂ��l�����܂����A�ǂ�����ʂ��邱�Ƃ́A���炾�̑g�D�A�זE�ɕK�v�ȁu�����v�̌��R�ł��B

���������A�������̖��o�́A��̕\�ʂɂ��閡�Q�Ƃ��������Ȋ��o�튯�̓����ɂ���Đ��藧���Ă��܂��B���̖��Q�Ƃ����זE�͒Z�������ŐV�������܂�ς���Ă���A�����̈�����K�v�Ƃ��܂��B���������āA�̓��ŕK�v�ȗʂ̈������s������ƁA���זE�̐��܂�ς�肪�x���Ȃ�A���o��Q�������N�����Ă��܂��̂ł��B

�Ώ��@�́A�����܂̓�����T�v�������g�̐ێ悪�L���I�B���o��Q�͊O������͂킩��Â炭�A��l�ŃX�g���X������ĔY��ł��܂��P�[�X�����Ȃ�����܂���B�����ł���a������������A���߂̎�f��S�����܂��傤�B

�@�u���\���v�Ƃ������t�������Ƃ�����܂����B�t���̓��́A���͂���H�ׂ�Ƃ��A�~���ɂ͗M�q���ɓ���ȂǍ����m���Ă��鋌��́u��\�l�ߋC�v������ɍׂ����G�߂̈ڂ�ς���\�����̂��u���\���v�ł��B��N365����72�̋G�߂ŕ\�����Ƃ������Ƃ́A�킸��5�����Ƃɕς��A�C��̕ω��A����̗l�q�A���̓����A�y�̉�����c�������������R�̕ω���q���Ɋ�������āA�Ⴆ�u���n�v�i�����͂��߂Ă����j�u孒��[�ˁv�i��������̂ނ��Ƃ��Ђ炭�j�ȂǂƂ��������t�ŕ\�����̂̐l�̊����̖L�����͑f���炵�����̂�����܂��B

�G�߂̈ڂ�ς��Ƃ����Ă��Ă̏����Ɠ~�̊��������L���Ɏc��Ȃ��悤�Ȍ���̋G�ߊ����v���ƁA�̂̐l�̎��R�Ɋ��Y���Đ�����m�b������x���K�������Ǝv���܂��B

���N�����獂����ɂ����āA�ǂ̂悤�ȃ��C�t�X�^�C������Ȃ̂ł��傤���B10�N�Ƃ��������ɂ킽���č���҂̗̑͂�H���A�^���A�����l���Ȃǂ����������c�f�������璷���̂��߂ɏd�v��10���ڂ��܂Ƃ߂܂����B

�A�����������

�Ƃ�܂��傤

�@�A���u�~���͊̑��ō�������邽��ς����̈��ł��B�����A���u�~���l�������l�قǒ��������₷�����Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B���̒l�͉h�{��Ԃf���Ă���悤�ł��B������ɕs���������ȓ��⋛�A�����Ȃǂ̓���������ς������܂ސH�i���\���ɐH�ׂāA��h�{��\�h���܂��傤�B

�����R���X�e���[���l���Ǘ����܂��傤

�@�����R���X�e���[���l�ɂ͈���J�������ł��B�������A�R���X�e���[�����̂͑̂ɕK�v�Ȃ��̂ł��B�܂�A�����R���X�e���[���l�͍��������A�Ⴗ�����A����ł��B�j����150�`182mg/dl�A������183�`230mg/dl���x���]�܂����ł��傤�B����I�Ɍ��������ĉh�{�o�����X�����܂��傤�B

������v�ɂ��܂��悤

�@���������̗͑͑S�ʂ̎w�W�ł��B�����������Ƃ��ł���l�قǒ������ł���Ƃ����������ʂ�����܂��B���������͒j���Ƃ��ɔN���d�˂�ɏ]���Ēx���Ȃ�܂��B�U���̎��Ȃǂɂ́A�������������悤�S�|���܂��傤�B

�����̌��N�Ɏ��M�������܂��傤

�@�������g�������̌��N��Ԃ��ǂ��v���Ă��邩����ϓI���N���Ƃ����܂��B��ϓI���N���͎��a�̏�Ԃ�A�}���x�A��Q�̗L���Ȃǂɂ���č��E����܂����A�����͌��N���Ɗ����Ă���l�̕�������������X��������܂��B

�L���͂����߂܂��傤

�@��ʓI�ɍ��d�˂邲�ƂɒZ���̋L���͂͏������ቺ���܂��B�������A���̋L���͂������قǒ������ł���Ƃ����������ʂ��łĂ��܂��B�L���͂̒ቺ�\�h�̂��߂ɂ͌�����h�{��Ԃ�ǍD�ɕۂƂƂ��ɁA���퐶���ł͎����łł��邱�Ƃ͂Ȃ�ׂ������ōs���A�S�g�̓����������Ȃ��悤�ɂ��܂��悤�B

�����͒����炢�ɂ��܂��傤

�@�����͍�����̎����ɂ͂��܂�W���Ă��Ȃ��Ƃ���Ă��܂����A�����炢�̔����̊댯�x���ł��Ⴂ�Ƃ����f�[�^������܂��B�܂��A�̏d�̕ϓ����傫�����邱�Ƃ����N�ɂƂ��ėǂ��Ȃ����Ƃł��B

�^�o�R�͂�߂܂��傤

�@�^�o�R�̊Q�͂��낢��Ɩ���Ă��܂����B�������A�i���҂̎��S�댯�x�͖��炩�ɍ������Ƃ��������Ă��܂��B�i���҂̓^�o�R�����łȂ��A��i���҂ɔ�ׂĐH�i�ێ搔�����Ȃ�������A�^���K����ی��s�������ɓI���Ƃ������Ƃ��v���̂悤�ł��B

�����̈��݉߂��ɒ��ӂ��܂��傤

�@�ߓx�̈����͑����̎����̌����ƂȂ����łȂ��A�J���ЊQ���ʎ��̂Ȃǂɂ��q���肩�˂܂���B���{���Ȃ�1���A�r�[���Ȃ��т�1�{�A�E�C�X�L�[�Ȃ�_�u��1�t���x���K�ʂł��傤�B�܂��A���X�͋x�̓���݂��܂��傤�B

�������Ǘ����܂��傤

�@�����͍��������A�Ⴗ��������ł��B��������l�̏ꍇ�́A�i�g���E���ܗʂ����Ȃ��J���E���ܗʂ̑����������ؗށA�ʕ��Ȃǂ̐H�i��ϋɓI�ɐH�ׂ܂��傤�B�܂��A�����ɓK�����^���̌p�����������̗\�h�ɂȂ�܂��B����A�Ⴗ����l�͓K�x�ȉ^���ƋK�������������K����S�����܂��傤�B

�ϋɓI�ɎЉ�Q�����܂��傤

�@����҂̎Љ�Q�������N��Ԃ̈ێ��Ƒ��i�ɑ傫���ւ���Ă��邱�Ƃ͗ǂ��m���Ă��܂��B��������Љ�Q���Ɋւ���������W���Ă������Ƃ���ł��B�����ĊS�̂��銈��������������A�E�C���o���ĎQ�����Ă݂܂��傤�B

[ �����s�V�l�����������u���N����̘V���\�h�v�������� ]

������鎞�̃h���������|���āA���̎��Â�扄���ɂ��Ă��܂��Ă���l�������̂ł́H�������ŋ߂ł́A�ɗ͍�炸�A�܂��ɂ݂�����Ȃ����Âւƕς���Ă��Ă��܂��B

�@�@�̂̈�ՂȂǂ��甭�����ꂽ�⍜�ɂ����Ǝ����c���Ă���悤�ɁA���͑厖�ɂ���Ήi�v�Ɏc��܂��B�������A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��������Ȃ��̂́A�����⎕���a�ɂ������Ă��܂����߂ł��B

����30�`40��ɂȂ�ƁA�������Z�����A���̎��������ڂ肪���ɂȂ邤���ɁA����ɂ�鎕�̉��݂̐i�s��A���s�i�n�O�L�j���₹�n�߂邽�߁A�����⎕���a����C�Ɉ������₷���Ȃ�Ƃ����Ă��܂��B

��{�I�ɒ����̎��ÂƂ����A�����ۂ������A�J���Ă��܂�����������������łӂ����̂���ʓI�B���̍ہA�����ۂ��c���Ȃ��悤���N�ȕ����܂ł��傫�������܂��B

�������A�ߔN�ł́A�R�ۍ܂Ȃǂ̖�ɂ�鎡�Â�[�U�[�Ǝ˂ɂ�鎡�ÂȂǁA�����ۂɃs���|�C���g�œ���������u���Ȃ����Áv�����ڂ��W�߂Ă���A����̎��Ȏ��Â̎嗬�ɂȂ��Ă����Ƃ����Ă��܂��B

�܂��A�������@���i�i�ɐi�����Ă���A���Ȃ葁���̒��������邱�Ƃ��ł��邽�߁A���o�Ǐo��O�ɗ\�h���邱�Ƃ��\�ł��B

�@���łɎ��������Ă��܂����ꍇ�ɂ́A�u�C���v�����g�v�Ƃ������@���L���I�B�����̎��Ɠ����悤�Ȏ��R�Ȋ��o�ŕ������ނ��Ƃ��ł��A������ƃ����e�i���X���Ă����A�ꐶ���̂ƂȂ�܂��B�������A�{�̍��ɐl�H�����ƂȂ�����ߍ��ފO�ȓI��p��A���ݍ��킹�̊m�F�ƒ����A�_�o�̏��u�ȂǕ��L���o���Ƒ����I�Ȓm�����K�v�Ƃ���邽�߁A�܂��͐M���ł����t�I�т����邱�Ƃ���ł��B

�܂��A�ی��K�p�O�ƂȂ邽�߁A��p�̏ڂ������������̃����e�i���X���@�Ȃǂ��āA��������Ɨ����E�[�����������ōs�����Ƃ��������߂��܂��B

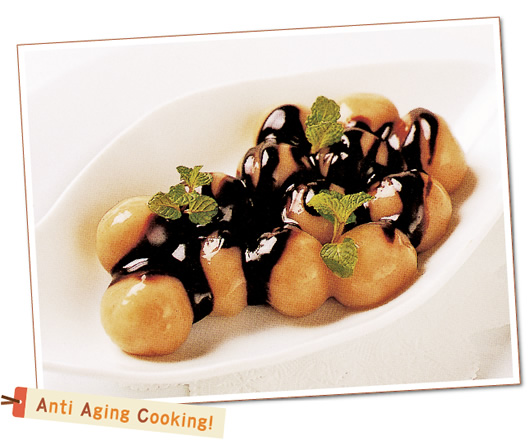

�ޗǎ��ォ����{�l�Ɉ��p����Ă������ȕ��ɂ͍��e頏ǂ̗\�h���ʂ̂���C�\�t���{�����L�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�a���̔��ʒc�q���J�J�I�����Ղ�̃`���R���[�g�\�[�X��Y���ăA���`�G�C�W���O���ɃA�����W���܂����B���m�H�ނƐ��m�H�ނ̃A���`�G�C�W���O���ʂ�Z��������i�ł��B���{�×��̂��ȕ��ɃA���`�G�C�W���O���Ĕ������Ă��������B

- A ���ʕ��c�c�c�c�c�c�c�c��160g�i���ʒc�q��40���j

- �@�@���ȕ��c�c�c�c�c�c�c�c�c�c��40g

- �@�@���c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�K��

- B �s�̂̃`���R���[�g�\�[�X�c�c�c�c�c�K��

- A�i���ʕ��A���ȕ��A���j�������Ԉʂ̌ł��ɍ����A���a��2cm�̑傫���Ɋۂ߁A�M���ł�ŗ␅�ɕ��B

- �@����ɐ���AB�i�`���R���[�g�j��������B

A�����˂�Ƃ��́A��������������A�ł����݂Ȃ���˂��Ă����B

�m �Q�l�^�̂̒����炫�ꂢ�ɂȂ�A���`�G�C�W���O�E�N�b�L���O �n