����˒n���ɂ��鍇���Â���̏W���B�����A���ۂɏZ��Ő��������Ă��܂��B

�m �����͂����� �n

![���̒ɂ݁E��a���я��v�]�����H�\�h�ɂ̓��N�`���ڎ킪�L��](imgs2014/2014_02/p1_title.jpg)

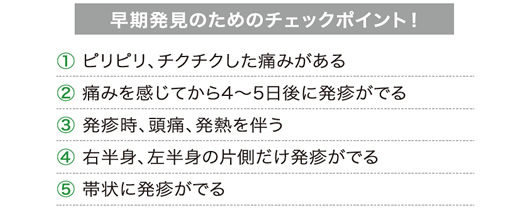

�����������Ȃ��Ȃ�����я��v�]�B�d�lj�����Ɛ_�o�������ĉ��N���ɂ݂��c���Ă��܂����Ƃ�������ȕa�C�ł��B�������A���̊��Ґ��͔N�X�������Ă��܂��B

�@�N�Ԗ�70���l�����ǂ��A������6�`7�l�Ɉ�l���ꐶ�Ɉ�x�͜늳����Ƃ����Ă���я��v�]�B���̊��Ґ��́A�N�X�����̈�r�����ǂ��Ă��܂��B���������A�я��v�]�̌����́A�q���̍��ɂ����鐅�vጃE�C���X�B���vጂ�����������̓��̐_�o�߂ɃE�C���X�����݁A�����X�g���X�A���ȂǂŖƉu�͂��ቺ�������ɍĊ������A�_�o�ɉ��ǂ��N�����Ȃ���畆�ɔ��]���o����̂ł��B50�`60�オ�ł�������₷���A�����A�����A�O���_�o�A���́A��ʁA�����A�Ɛg�̂̂�����Ƃ���ɔ��ǁB�Ȃ��ł��A�O���_�o���ʂɔ��ǂ���ƁA���͏�Q�⎨��A��ʂ܂ЂȂǂ̍����ǂ��N�����댯�������܂�܂��B�܂��A�d�lj�����ƁA���]�����܂������Ƃ��я��v�]��_�o�ɂƂ��Ė����I�ɒɂ݂��c��ꍇ������A�����l�ł�10�N�ȏ�����̒ɂ݂ɋꂵ�߂��邱�Ƃ�����܂��B

��Ƃ��čł��d�v�Ȃ̂͑��������B�E�C���X�͔��]���o�Ă���72���ԂŃs�[�N�ɒB���邽�߁A���̎��ԓ��ɍR�E�C���X��p����Αя��v�]��̒ɂ݂�}���邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�ɂ݂������Ă��甭�]���o��܂Ŏ��������邽�߁A�Ȃ��Ȃ�����ƋC�Â��ɂ������Â��x���P�[�X�������̂�����B���������āA�_�o�ɂ̂悤�Ȓɂ݂���������A�u������������H�v�Ƒя��v�]���^���A���߂ɂ���҂���ɑ��k���邱�Ƃ��������߂��܂��B�܂��A�\�h�ɂ͐��vጂ̃��N�`���ڎ킪���ʓI�B����ɂ͋K�������������ŁA���i����̖Ɖu�͂����߂Ă������Ƃ���ł��B

�@�������������܂��B���͐h�����A�O�o�͉��������A���͊����Ȃ����A�C���t���G���U�͕|�����A�~�͋��ł��B�܂��āu�����̒��͐Ⴊ�ς���ł��傤�B�v�Ȃ�ăj���[�X�������ƁA������ɗJ�T�ȋC�����ɂȂ�܂��B

�ł��A�l���Ă݂�ƁA�q�ǂ��̍��͐Ⴊ�~��̂��������Ďd�����Ȃ������B���������̖Y����Ȃ��v���o�ɁA�Ⴊ�~���������A�����̊����ɂ������Ⴊ�ς����Ă��āA�ӂ�ӂ�̐�ƈꏏ�Ɋ������c�c���̎��̍K���ȋC�����́A�V���n�̂ǂ�ȏ�蕨�ł����킦�Ȃ����o�ł����B

������A�Ⴊ�����ɂȂ�A�~�����ɂȂ����̂ł��傤�B�ӂƌ��グ���Y��Ȑ���߂Ȃ���A�g��l�̓~�̊y���݁h��T�������Ǝv���܂����B���Ȃ��͉����~�Ȃ�ł͂̊y���݂͂���܂����H

�������s���N����ƌĂ�錻��Љ�B���Ȃ������炩�̌��N�ɑ���s��������Ȃ��琶�����Ă��܂��B��l�B���c�������C�t�X�^�C���Ɋw�сu��H�����v����ɃA���`�G�C�W���O���C�t���ӎ����Č��N�Ȑg�̂Â�����K���Â��܂��傤�B

�H�����̑����

�����Ă��ꂽ

�s�}�C���f�B�A������

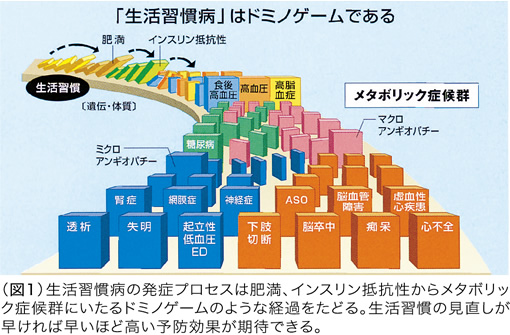

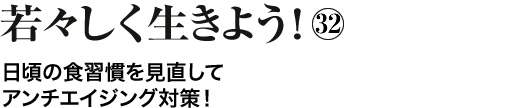

�@�s�}�C���f�B�A���̓A�����J�嗤�ɐ̂��猻�Z���Ă���������20���I�̏����ɂ͖�O���������Ă��܂����B�����A�s�}�C���f�B�A�������͕������`�����A�����Ŏ��������̐��������Ă��܂����B���݂̃A�p�[�g�̐������炭��ׂ�A�����̎��͒Ⴉ���������m��܂��A���̓����́A���A�a�A�������A�������ǁA�얞�ǂ���l�͂قƂ�ǂ��܂���ł����B���ł́A�����̐����K���a���������邱�Ƃ��������Ƃ���w�I�ɔ������Ă��܂��B���ɁA�������b�������ɒ~�ς��Ă���ꍇ�������A�ŋ߂ł͈ꊇ���ă��^�{���b�N�nj�Q�ƌĂ�Ă��܂��B�����ׂ����ƂɁA�����̃s�}�C���f�B�A�������̐l�����͔����ȏ�̐l���ɓx�̔얞�����^�{���b�N�nj�Q�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B�������A��`�w�I�Ȍ���������Ă��āA�A�h���i������e�̂̈�`�q�^�ɑ���₷���^�C�v�̈�`�q�������Ă��閯���ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B�܂�A�����ŗL�̑���₷����`�q�������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������ł��B�������A�ނ炪20���I�̏I�ՂɎ���A�}�Ƀ��^�{���b�N�nj�Q�Ɋׂ��Ă��܂��������͈�`�q�̑��ɂ��邱�Ƃ͖��炩�ł��B����͐����K���̕ω��ł����B�����͖�O��������߁A�A�p�[�g�ɏZ�ނ悤�ɂȂ�܂����B�t�@�X�g�t�[�h�X�ŋC�y�Ƀn���o�[�K�[�Ȃǂ̍��J�����[�̐H�������ł��H�ׂ���悤�ɂȂ����Ƃ�����A����₷����`�f�������S�ɗ��ڂɂł��ƍl�����܂��B�����̈�`�f���Ɛ����K���Ƃ��Ă̖O�H���s�}�C���f�B�A�������̐l�̑̂����^�{���b�N�nj�Q�ɓ����Ă������Ɛ��_���邱�Ƃ��\�ł��B

���̗��j�I�Ȏ��������X�͉����w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H��X�������A�^���ʂ���F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���������b�̑����H���̉ߏ�ێ�Ɖ^���s���̐����K�������^�{���b�N�nj�Q�Ƃ����a�C�ݏo���Ă���Ƃ��������ł��B�܂�A�a�C�ǂ����Ă��鐶���K���͂��ꎩ�̂��a�C�ƔF�����ׂ��ł��i�}1�j�B�H�����e�̌������͕a�C�̗\�h�Ƃ��������A���ÂƂ����������ƐϋɓI�ȈӖ��������Ă��邩������܂���B�̂����H�����Ƃ����Ă��܂����A�H�ނ̃A���`�G�C�W���O���ʂ��l���A�H�����e���������A�H���S�̂̃J�����[��}���A�t�B�b�g�l�X�N���u�Œ���I�Ɋ��𗬂����ƂŁA��������ł���a�C�����O�Ɏ��Â��Ă���ƍl����A���`�G�C�W���O�E���C�t�̈ӎ����v���K�v�ł��B

���Ȃ��͉��܂Ő������܂����H

�@�v���Ԃ�̓�����ɏo������Ƃ悭�킩��܂����A��X�������V���Ă��邩�́A�l�l�ŗl�X�ł��B���łɕs�K�ɂ��K���ŖS���Ȃ���������������A�N���X��ł��̂ƕς�炸��X�����A���܂ł��������������ȓ������܂ł��ꂼ��l�l�̘V���̒��x�͗l�X�ł��B�܂�l�̃��x�����݂�ƁA�V���̒��x�̂���͔N�����Ύ��قǑ傫���Ȃ�܂��B�W�c���v���玩�����g�̂��ꂩ��̗]���𐄑�����ƕs�m���ɂȂ炴������Ȃ��̂�����ł��B�]���Č����_�ł̎����̐g�̉��ɑ��݂��Ă��錒�N�f�[�^�����ƂɎ����̏����̗]����\���ł��������A�y���ɗ��ɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�����̎����̐g�̉��̌��N���ōł����ɗ��������Ȃ̂����e�̎����Ɋւ�����ł��B���e�ƕ�e�͍������C�ɐ������Ă��邩�H���e�̂����ǂ��炩�܂��͕Е��̐e�����ɖS���Ȃ����Ƃ���A���̎��ɁA�ǂ̂悤�ȕa�C�ŖS���Ȃ����̂��낤���H���̂悤�ȉƑ�����ьl�̌��N��l�ɂƂ��Ă͍ł��d�v�ł���Ǝv���܂��B

[ �Q�l�^�̂̒����炫�ꂢ�ɂȂ�A���`�G�C�W���O�E�N�b�L���O ]

���i�A���C�Ȃ����Ă���j��≡�����Q�A�Е������ł�����V�����_�[�o�b�O�≺��������Ǐ��c�A���͂����������퓮�삪�A�����т₩�ݍ��킹�ُ̈�ɂȂ����Ă��܂��B

�@���̔Y�݂̂Ȃ��ł��ŋߑ����Ă���̂��A�����т̖��ł��B�u�����āA��`������d���Ȃ�����Ȃ��H�v�\�\ �������A�e��Z��Ɗ��̌^������̂Ɠ����ŁA�����т�������x��`���܂��B�������ߔN�ł́A������������`�ɊW�Ȃ��A��N�w�Ɏ����т̈����l�������Ă���Ƃ����Ă��܂��B

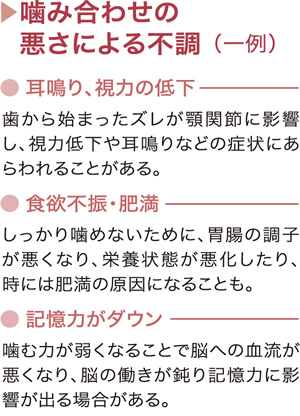

���̌����͂��܂��܂ł����A�悭����ŐH�ׂȂ��Ȃ����A�_�炩�����̂���H�ׂ�悤�ɂȂ����Ƃ����ŋ߂̐H�������A���ċz�≡�����Q�A�j��A�܊��݂ȂǗc��������̕ȁA�܂��A���̎��Â�s���S�ȏ�Ԃŕ��u�����ꍇ�Ȃǂ���ȗv���ƍl�����Ă���A���͈�`�����������������K���̕����傫���e������Ƃ����Ă��܂��B

������ɂ���A�ȑO�͂��ꂢ�Ȏ����т������̂ɁA�ŋ߁A���������Ď����т������Ȃ����悤�Ɋ�������͗v���ӁB�܂��A�����тɎ��M�������Ă����ݍ��킹�����킾�Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA��������悭�ώ@���邱�Ƃ���ł��B

�@�����сA���ݍ��킹�������ƁA�f�R�{�R�����̎�������������߈ꐶ���������Ă����ꂪ��肫�ꂸ�A�����⎕���a�ɂȂ�₷���Ȃ�܂��B

�܂��A�o�����X����낤�Ɛg�̂��������A���ɁA������A�ݒ���Q�A�{�ߏǂȂǂ��܂��܂ȕ��Q�������N�����܂��B����ɂ́A���������тŎ�����ɐ�ɐG���Ă���Ȃnj����̖����I�Ȏh���������ƁA��K���ǂ�����댯�������܂�܂��B

���̂悤�ɁA�g�̂̕s���������g���u�����炭�邱�Ƃ��H�ł͂���܂���B�\�h��w�̊ϓ_���������I�Ɏ��Ȍ��f���s���A���̃����e�i���X�͂������A�����т₩�ݍ��킹�Ȃǂ��`�F�b�N���邱�Ƃ��������߂��܂��B

![���̒ɂ݁E��a���я��v�]�����H�\�h�ɂ̓��N�`���ڎ킪�L��](imgs2014/2014_02/p1_title.jpg)

![�I���[�u�R����s�G���T�����̎s�X�n��]��](imgs2014/2014_02/p4_is_img01.jpg)