����͉ʕ��̉Ԃł��B �ӏt���ɔ���5�ق̉��炵���Ԃ��炫�܂��B

�m �����͂����� �n

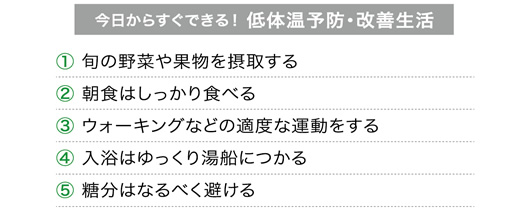

�u�a�C�ł͂Ȃ����ǁA�������g�̂̒��q�����������c�v����Ȃ��Ƃ͂���܂��H�g�̗̂₦�͖��a�̂��ƁB������������A��̉���������������܂���B

�@�݂Ȃ���́A�����̕��M��������Ɣc�����Ă��܂����H���M�Ƃ́A�ߑO10�����A�̉��v���߉��Ɍ�������Ԃł킫�̉��ɋ���ő���̉��̂��ƂŁA���{�l�̗��z�I�ȑ̉���36.8�`37.1�x�Ƃ����Ă��܂��B�������A�ߔN�A35�x��̒�̉��̐l�������Ă��Ă���A���܂��܂ȕs���ȏǏ�������N���������ɂȂ��Ă��܂��B

�̉����Ⴂ�Ƃǂ�Ȃ��Ƃ��N����̂ł��傤�H�������̐g�̂́A�̉���1�x������ƖƉu�͂�37���ቺ���A��b��ӂ�12��������Ƃ����Ă��܂��B�܂��A��b��ӂ�������Ƒ���̓������݂��Ȃ邽�߁A�S����̑��A�t���Ȃǂ̓������s�����ɂȂ�A����ɖƉu�͂̒ቺ���d�Ȃ邽�߁A�K�����͂��߂Ƃ��邳�܂��܂ȕa�C�ɂ�����₷���Ȃ�܂��B�l�Ԃ́A���z�̉�����5�x�㏸���Ă��������ێ��ł��܂����A5�x������Ǝ���ł��܂��܂��B�܂�A�̉����Ⴂ�Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���Ő����ɂƂ��Ċ댯�ȏ�Ԃɋ߂Â��킯�ł��B

����Ȓ�̉��̌����́A���i���C�Ȃ��߂����Ă��錻��̐����X�^�C���ɂ���܂��B��g�[�̐������Z����E����A�^���s���A�V�����[�����ōς܂�������A�ߓx�̃X�g���X�c�ȂǁB��̉��͐g�̂̓����̗₦�̂��߁A���o���Ȃ��l�������̂������ł����A�ǂ�Ȑl�ɂƂ��Ă��g�̂����߂đ̉����グ�邱�Ƃ͌��N�̔錍�ł��B�����g�̂̕s������������A���\�̂悤�Ȑg�߂Ȃ��Ƃ��琶�����������Ă݂Ă͂������ł��傤���B

�@�������̊y���݂ƌ����Ήƒ�ō�邨���������ł����A���N�͗�N�ɂ������ăf�p�[�g��X�g�����Ȃǂ̍��������������̐l�C�����������ł��B

��������ґ�ȋC�����܂����A���������炢���Ȃ������ʼnƑ��c�����y���ނ̂�������������܂���ˁB

�����̓��e���[�����Ă��āA�N�z�̕������ɍ����H�ނ��ӂ�Ɏg�������Ȃ��d����A���q��p�ɂ̓X�C�[�c���[�����������������Ȃ�����܂��B�������A�܂߂ɕ�点�܂��悤�Ɂc�̍����A�q���ɉh�̐��̎q�Ȃǂ��������̂Ȃ���̂��������������݂ł��B

���w�A���N�ʁA���ꒅ�A�N���c�c�������́A���{�l���ł����{�l�炵���߂����s���B�ǂ����y���������������߂������������B�ł��A�������������������ɐ�ۂ������Ă��A���j�h�͂قǂقǂɁB

�R�_����p�������H�ޑI�т���A���`�G�C�W���O�E�N�b�L���O���X�^�[�g�����܂��傤�B�ߍ��Ȋ����ň�����H�ނɂ́A��苭���R�_����p���F�߂��Ă���A����ɁA�����̎����ɂ͍��Z�x�̍R�_���������Ïk����Ă��܂��B

�H�ނ̐������

�A���`�G�C�W���O����

�@�H�ނ̒��Ɋ܂܂�Ă���R�_�������́A�A���⓮��������̐g����邽�߂ɔ����Ă���h��@�\�ł���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B�]���āA�R�_����p�������H�ނ�I������|�C���g�̈�́A���̐H�ނ̈��������m�邱�Ƃł��B��{�I�ɐA���͊O�G����̍U��������邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A�O�G�͕K�������V�G�̓��������ł͂���܂���B���˓����⊦��A���A���A�J�Ȃǂ̕����I�X�g���X��F�����̂悤�ȕ��ː��Ȃǂ���A�������g�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ň���Ă��܂��B����A�A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł���Ȃ��̂��������g�̎�ł��B���̂Ȃ�A��̒��Ɏ���̈�`��l�܂��Ă��邩��ł��B��`��������܂�Ă���DNA�͓������A�����S�������\�������Ă��܂��B�������ADNA�͎_���X�g���X�ɑ�ώア�����������Ă��܂��BDNA�͎_�����Ă������ѕt���Ǝq�����c���Ȃ����ƂɂȂ�A���̐A���̌n�����̂���@�ɂ��炳��邱�ƂɂȂ�̂ł��B�����ŁA�A���͉ߏ�Ȃ܂ł̍R�_�������Ŏ������g�̎��ی삷��헪������Ă���ƍl�����܂��B�ʕ��̎����ɍR�_�����������Z�x�ɊܗL����Ă���̂͂��̂��߂ł��B

���̂悤�ȗ��R����A��������쐶�ɋ߂���߂��قǁA���̐A���⓮���́A�A���`�G�C�W���O�ɓK�����H�ނɂȂ��Ă���悤�ł��B�M���V�����C�^���A�Y�̐H�ނ̍R�_���\�͂������̂��A�������������Ĉ�������ʕ����A�������g�̎����邽�߂̖h��Ƃ��āA���̒��ɍR�_����������������~�������ʂł���ƍl�����܂��B�܂�A�A���`�G�C�W���O�E���j���[�̑g�ݗ��Ă̊�{�Ƃ��āA���R�_���\�͂̍����H�ނ�I�Ԃ��Ƃ���A���`�G�C�W���O�E�N�b�L���O���X�^�[�g����ƍl���Ă��������B

���j����w��

�A���`�G�C�W���O�E

�N�b�L���O

�@�����͗��j�ł��蕶���ł��B�Í������̕����ł͂��ꂼ����F���闿�����n�삳��Ă��܂����A�������������y�����H�ׂĒ���������Ƃ����l�Ԃ̗~�]��ǂ��������_�́A�����̂��A�������킸���ʂ��Ă��܂��B�ł�����H�ނ⒲���@���`���I�ŌÓT�I�ȗ����̒��ɃA���`�G�C�W���O�̐H�ނ◿���@�A�X�p�C�X��n�[�u�̎g�������w�Ԃ��Ƃ��o���܂��B

�i�|���I������̃t�����X�l���썑�̐H�ނ�̂ɂ����H�ނƂ��ăt�����X�����̒��Ɏ����ꂽ�̂��A�A���`�G�C�W���O�̐H�ނƂ��ĐH�ׂĔ������������̂ŁA���̌���g��ꑱ�����̂��Ǝv���܂��B���̌��ʁA�`���I�ȗ����ɂȂ����ƍl�����܂��B

�����ł͐`�̎n�c�邪�s�V������ڎw���Ă������Ƃ͗L���ł��B���̂��߂Ɂu�s�V�����̖�v�����������Ă��܂����B�����̎�����R���A�Ñ�ĂȂǂ̃A���`�G�C�W���O�H�ނ͐`�̎���ɓo�ꂵ�Ă����H�ނł��B

�܂��A���m�ł̓��[�Y�}���[��^�C���Ȃǂ̃n�[�u�œ��̏L�݂�������薡�t�����闿���@�́A�M���V�������[�}����ɓo�ꂵ�������@���Ƃ����Ă��܂��B���̓_�A�I�X�}���g���R�͓��m�̃X�p�C�X�𐼗m�����ɓ�������Ƃ����������ʂ������Ƃ����Ă��܂��B�N�~����R���A���_�[�Ȃǂ̓��m�n�̃X�p�C�X������T���_�Ɏg�����������I���G���g���A�A���r�A���ƌĂ��̂͂��̂��߂ł��B

���f�B�`�Ƃ̓t�����X�����̌��^��n�����Ƃ����Ă��܂����A�ԃ��C���𗿗��Ɏg����@�����̎���ɓo�ꂵ���A���`�G�C�W���O�Ȓ����@�ł��B�i�|���I��1���̎���ɓ���A�C�^���A�����Ń}�����S�̐킢�ŏ����������߂���Ƀi�|���I���̂����������l�f���i�����A�茳�ɂ������{�ȂŃI���[�u�ƃg�}�g�Ŏύ���őn�삵���{�̃}�����S���͗L���ł��B�������玝���A�����썑�C�^���A�̐H�ނ��R�_���ɕx��ł������߂ɁA�����A���`�G�C�W���O�ȗ������t�����X�ŗ��s��܂����B

[ �Q�l�^�̂̒����炫�ꂢ�ɂȂ�A���`�G�C�W���O�E�N�b�L���O ]

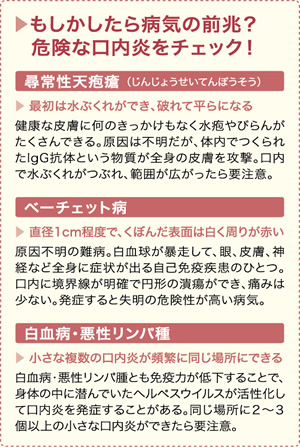

���ׂ��Ђ������ꂪ���܂����肷��Ƃ��̂܂ɂ��ł���������B�ł��A�u�����̌������v�Ǝv���Ă��Ă��A���͊댯�Ȏ��a�̑O�Ԃꂩ���B�悭�ώ@���邱�Ƃ���ł��B

�@���������~���̂ł����̂Ȃ̂ɁA�ɂ��ĕs���Ȏv��������������B��������ƁA�H�ׂ邱�Ƃ⒝�邱�Ƃ��h���Ȃ����肵�܂���ˁB

�ЂƂ����Ɍ������Ƃ����Ă��A��������ނ�����A���̌�����Ǐ�͂��܂��܂ł����A��ʓI�Ɍ������Ƃ�������̂̂قƂ�ǂ��u�A�t�^���������v�ƌĂ����̂ł��B���S�����������ڂ�Ŕ����ۂ��Ȃ��Ă���~�`��ȉ~�`�̒�ᇂŁA�j�̓������A���s�Ȃǂǂ��ɂł��ł��܂��B�͂�����Ƃ��������͕s���ł����A����X�g���X�ɂ��Ɖu�͂̒ቺ�A�����s���A�h�{�i�r�^�~��B2�j�s���Ȃǂ��l�����Ă��܂��B

�܂��A�A�t�^���ƕ���ő����̂��A���̒�������ł��܂����A�������ŏ������A���ꎕ�⋸�����ڐG�����A�Ȃǂ̕����I�Ȏh���ɂ���ċN����u�J�^�����������v�B���̔S�����Ԃ���ꂽ�萅�A���ł����肷��̂������ł��B���̑��A�J�r�̈��ł���J���W�_�ۂ�P���w���y�X�E�C���X�Ȃǂ̍ۂ�E�C���X�̑��B�ɋN������u�E�C���X���������v�������A�Ǐ�Ƃ��Ă͌��̔S���ɑ����̏��������`������A���ꂪ�j���Ƃ����ꂽ�肵�܂��B

�@������̃P�[�X�ɂ����Ă��A1�`2�T�ԂŎ��R�Ɏ�������ΐS�z����܂���B���A���������Ă������ꏊ�ɍĔ�����A2�T�Ԉȏソ���Ă�����Ȃ��A�������傫���A�`��F�������ƈقȂ�A�����̌������������ꏊ�ɂł���A�Ȃlj����ٕς��������ꍇ�͗v���ӁI���̒��͑���ُ̈킪������₷���ꏊ�ł��̂ŁA��a������������ɓ��Ȉ�Ȃǂ̐���ɑ��k���܂��傤�B�܂��A�a�C�̑��������̂��߂ɂ��A���o���`�F�b�N���K�������邱�Ƃ��������߂��܂��B

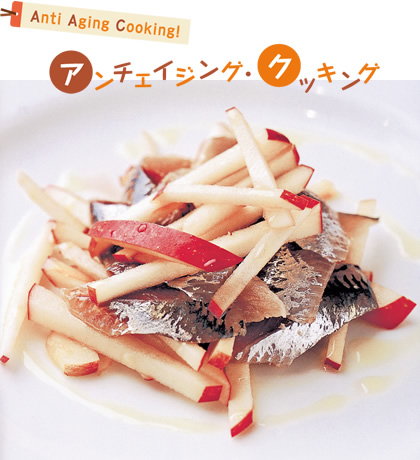

���킵�Ɋ܂܂��DHA��EPA�Ȃǂ̕s�O�a���b�_�͌��t���炳����ʂ�����܂��B��Ɋ܂܂��|���t�F�m�[���ɂ͋��͂ȍR�_������������̂��_���X�g���X����h�䂷����ʂ�����܂��B

[ 4�l�O ]

A ���킵�c�c�c�c�c4��

�O���ɂ��낵�A���������Ղ�ӂ�A30�������A���B����Ђ��Ă���

B ����c�c�c�c�c1��

�炲��1cm�̖_��ɐ�A�������`�i15cc�j�Řa���Ă���

C ��|�c�c�c�c30cc

- A�i���킵�j��C�i��|�j�̕��ʂ̔����������A30�������A�悭���C������A������ɂ���B

- B�i��j���{�E���ɓ���AC�i��|�j�̎c��Řa����B

- �A���@���M�ɐ���t����B

![�I���[�u�R����s�G���T�����̎s�X�n��]��](imgs2014/2014_01/p4_is_img01.jpg)