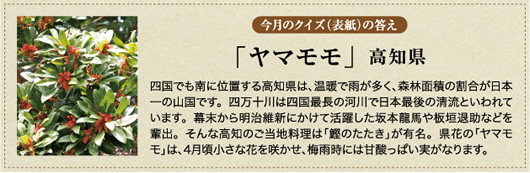

�l���n���Ɉʒu���A��{���n��_�ޏ��A���푾�Y�ȂǑ����̗L���l��y�o�B�����l���\����͂��ߊό��n�������A8���ɍs����u�悳�����Ղ�v���L���B

�m �����͂����� �n

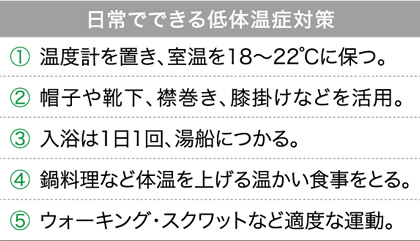

���퐶���̒��ł͖����Ȃ��̂Ǝv��ꂪ���ȁu��̉��ǁv�B���́A���������l�̖�V�����Ƃ̒��Ŕ��ǂ��Ă��܂��B�����āA���̂W�������@�ƂȂ�A���̏ꍇ�͂��łɐ[���ȏƂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂ŁA��ɂ���ɂ��\�h����ł��B

�u��̉��ǁv�ƕ����ƁA�₽���O�C�ɒ����Ԃ��炳�ꂽ��Ԃ�A�~�R�ł̑�����C���[�W�������ł����A���́A��̉��ǂŋً}���������l�̖�V�����g�Ƃ̒��h�Ŕ��ǂ��Ă��܂��B����͉Ă̔M���ǂŔ�������鐔��葽���A�ӊO�Ǝ������̓���Ɨׂ荇�킹�ɂ���܂��B

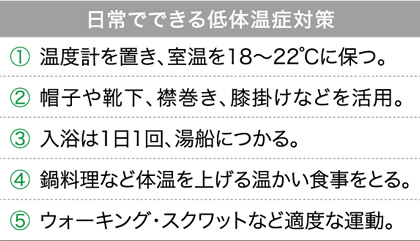

�����ō����������Ȃ̂��A�u�₦���v�Ƃ̈Ⴂ�B�₦���́A��ʓI�Ɋ����������Ȃ����x�̉��x�����ŁA�葫�Ȃǂ̖��[���₦�Đh���������鎩�o�Ǐ�̂��Ƃ������܂��B�w��Ȃǂ��₦�Ă��Ă��A�g�̂̐[���̉��x�͐���Ȃ��Ƃ������̂��₦���̓����ł��B

����A��̉��ǂ́A�g�̂̐[���̑̉��i�]������̉��x�j���������Ă��܂����Ƃ������܂��B

��̉��ǂ͐[���̉��ɂ���ďd�Ǔx���ς��A�[���̉����R�Q�`�R�T���̏ꍇ�͌y�ǁA�Q�W�`�R�Q���ł͒����ǁA�Q�O�`�Q�W���ɂȂ�Əd�ǂƋ敪����A�����Ljȏ�ł͎��S�����S�O���ɂ̂ڂ�Ƃ����Ă��܂��B

��̉��ǂ̎�ȏǏ�́A�̂��₦�邱�Ƃɂ�錃�����k����ӎ���Q�Ȃǂł��B�Ǐi�s����ƍň��̏ꍇ�A�ċz��S������~���邨���ꂪ����A���Ɏ��a������l�͗v���ӂł��B

��̉��ǂ𖢑R�ɖh�����߂ɁA �v�g�n�i���E�ی��@�ցj�́A�����̉��x���P�W���ȏ�ɂ��邱�Ƃ������������Ă��܂��B�������P�W���������ƁA��̉��ǂ������N�����댯�������܂邾���łȂ��A�����̏㏸��s�����A�]�����������N�����댯�������܂�܂��B

���Ƃ̒����ɂ��ƁA���{�ɂ�����~��̃��r���O�̎����́A�X�����P�W���������Ƃ����Ă��܂��B�����āA���ɉ��x��������₷���̂��A�Q���B��̉��ǂ́A���o�ǏȂ��܂d�lj����邱�Ƃ�����̂ŁA�Q�鎞�͊����Ɗ�������g�[������Ȃǂ̑��O�ꂵ�܂��傤�B

�Q������R���ɂ����Č������}����u�������v�B�̂�����{�ł́A���������������Ӗ�����ԂƂ��Đe���܂�Ă��܂����B�ʖ��u�������v�i�������j��u������v�i�����������j�Ƃ��Ă�A�^�ӕ�������q�K�Ȃǂ̉̐l�̉̂ɂ��r�܂�Ă������Ԃ̈�ł��B

�u���v��u���v�Ƃ������߂ł����C���[�W�����l�������A���A���̃v���[���g�Ƃ��Ă��l�C�ł����A���́A�S�������Ɋ댯�ȗL�ŐA���ł�����̂ŁA��舵���ɂ͒��ӂ��K�v�B�Ԉ���Č��ɓ���Ă��܂��ƌċz����A�S����ჂȂǂ������N�������Ƃ�����܂��B�ߔN�ł́A��ł̋���̂���쐶�A���Ƃ��Ċ��Ȕ��\�̃��b�h���X�g�Ɍf�ڂ���Ă���̂ŁA�������Ă����ł邾���ɂ��܂��傤�B

���{�l�̕��ώ����A���N�����͐��E�I�ɂ݂Ă������Ȃ�A�l�������L���Ɋy�����߂������Ƃ��]�܂��悤�ɂȂ�܂����B����ɔ����Ĕ]�@�\���͂��߂Ƃ����g�̋@�\�̈ێ�����l��l����������S�����Ă����K�v�����o�Ă��Ă��܂��B���ɋߔN�A�A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ̐V�䂪���ł����F����܂������A�܂��܂����m�Ȏ��Õ��@�Ƃ͂����Ȃ��悤�ł��B

���{�l�̎����ɂ�����F�m��

�����J���Ȃ����\�����Q�O�Q�R�N�̐l�����Ԓ����̓��v������ƁA�����V�����A�]���ǂ�S�����A�V���Ȃǂ����ς�炸�����̏�ʂ��߂Ă��܂����A�P�O�ʂɃA���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ������Ă��邱�Ƃ͂������ł��傤���B

����ł͒������ł��邩�炱�����Ґ��������Ă��Ă���Ƃ��l�����܂����A���m�Ȏ��Ö@���Ȃ����߁A�C�ɂȂ�a�C�̈�ɂȂ�܂��B

�ߔN�A�킪���ł����Ö�Ƃ��āu���J�l�}�u�v��u�h�i�l�}�u�v�����F����A�A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂɑ��鎡�Âɂ����������悤�ɂȂ�܂����B

���J�l�}�u�ƃh�i�l�}�u

���̂Q�̖�͌y�x�̔F�m�ǂɑ���L�������A�i�s�������҂ɑ��Ă�荂�����߁A�����i�K�ł̎g�p���]�܂�Ă��܂��B

�ǂ�����]�ɒ~�ς����A�~���C�h�x�[�^�ɂ�������菜������������̂ł����A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���J�l�}�u�͏����̒��������A�~���C�h�x�[�^�⒆���x�̑傫���̃A�~���C�h�x�[�^�ɁA�h�i�l�}�u�͒����サ�炭���Ԃ��o�����傫�ȉ�̃A�~���C�h���i�V�l���j����菜����p�����邱�Ƃ������I�ȈႢ�ƂȂ�܂��B

�܂��A���^�ɂ��Ⴂ������A���J�l�}�u�͂Q�T�ԂɂP�x�̓��^�A�h�i�l�}�u�͂S�T�ԂɂP�x�̓��^���A�ǂ������P�V�O�O�l�̊��҂łP�W�J���s�����Տ��������ʂ��]������Ă��܂��B

�L�����ɂ��ẮA���ꂼ��]�����@���قȂ邽�߁A�ǂ��炪�ǂ������Ƃ͂����܂��A���J�l�}�u�͂P�W�J���̓��^��ɃA�~���C�h�x�[�^�������Ɍ������A�L���A�������A���f�́A�������́A�n��Љ���A�ƒ됶���A��E�S�A�����܂߃v���Z�{�Q�Ɣ�ׂĂb�c�q-�r�a�Ƃ����w�W�łQ�V���̈����}���Ƃ������ʂł����B����́A�i�s�ϖ�V�J�����x�点����ʂɑ�������Ƃ̂��Ƃł��B

�܂��A����p�Ƃ��āA�]�̂ނ��݂�o���Ȃǂ̉摜�f�f�Ō�����`�q�h�`�i�A�~���C�h�֘A�摜�ُ�j�Ƃ��ĂP�Q.�U���̐l�ɔ]����A�P�V.�R���̐l�ɔ]���o�����m�F����A�O.�U�`�O.�W���̕p�x���z����ӎ���Q�Ȃǂ̐������������d�Ăȕ���p���N�������Ƃ�����܂��B

����A�h�i�l�}�u�́A�P�W�J���̓��^��ɃA�~���C�h�x�[�^���v���Z�{�Q�Ɣ�r���ĂW�S��������Ă���A�F�m�@�\����퐶���\�͂̒ቺ�}�����w�W�Ƃ���i�`�c�q�r�w�W�łQ�Q���A�b�c�q-�r�a�w�W�łQ�X���̐i�s�x�����ʂ������܂����B

�܂��A�A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ̌����̈�Ƃ����^�E�`�������Ȃ����҂̕]���ł́Ai�`�c�q�r�w�W�łR�T���A�b�c�q-�r�a�w�W�łR�U���̐i�s�x�����ʂ������Ă��܂��B������i�s�ϖ�V�J�����x�点����ʂɑ�������悤�ł��B

����p�͂`�q�h�`���Q�S���A�A�i�t�B���L�V�[�W.�V��������Ă��܂��B

���̂悤�ɁA�ǂ���̖���A�~���C�h�x�[�^�����炵�A�i�s��x�点�邱�Ƃ��m�F����Ă��܂��B

��p�͂ǂ�����ŔN�ԂR�O�O���~�قǂ�����܂����A�N�������ɂ��قȂ錒�N�ی��⍂�z��Ô�x�𗘗p����V�O�Έȏ�̈�ʏ����w�̂R�����S�̐l�ł�������P�O���`�P�T�����x�ƂȂ�悤�ł��B

���ʓI�Ȏ��Ö@�Ƃ��Ă͂܂��܂��ۑ肪����悤�ł����A���X�̐����̒��Ŕ]�_�o�זE��ی슈��������A�~�m�_��ێ悵�āA�Z���g�j���𑝂₷�c�g�`�Ȃǂ�ێ悵�Ĕ]�זE�̉h�{�⋋������m�n�T�C�N�������Ĕ]�̌��������P���邱�ƂȂǂŁA�ł������\�h���ӎ�����������S�����܂��傤�B

���N�ȑ̂Â���E�ێ��Ɍ������Ȃ��ؓ��B�ؓ��̓r�^�~���a�Q��L�x�Ɋ܂ޔ�J�ɂ҂�����ȐH�ނŁA�j���j�N�ƈꏏ�ɂƂ邱�Ƃł���ɃG�l���M�[��ӂ��A�b�v���܂��B

�������̃G�l���M�[���ƂȂ�A�O��h�{�f�u�Y�������v�u�^���p�N���v�u�����v�B���ł��A�ǎ��ȃ^���p�N�����Ƃ邱�Ƃ����N�̗v�ł��B����Ȍ��N�Â���Ɉ�������Ă����̂��u�ؓ��v�B�ؓ��́A�^���p�N����r�^�~���a�Q�Ȃǂ̉h�{����L�x�Ɋ܂�ł���A��J�⌒�N�ێ��Ɍ������Ȃ��H�ނ̈�ł��B

���Ƀr�^�~���a�P�͓����̑�ӂ������铭��������A�̂ɔ�J�𗭂߂Ȃ����ʂ����҂ł��܂��B�܂��A�r�^�~���a�P�Q�͐����̃��Y���𐮂�����ʂ�����Ƃ����Ă��܂��B

�r�^�~���̑��ɂ��A�����Ɍ������Ȃ�������n���\�h�ɂȂ�S�Ȃǂ̃~�l�������L�x�Ɋ܂�ł��܂��B

����ɁA�ؓ��̎��̖�U�O���́u�s�O�a���b�_�v�Ȃ̂ŁA���t���T���T���ɂ��ē����d����\�h������A���ʃR���X�e���[�������炵�Ē������b�l��������Ȃǂ̌��ʂ����҂ł��܂��B

����ȗǂ����ƂÂ����̓ؓ����A�����ʓI�ɂ��Ă����H���킹�́u�j���j�N�v�ł��B

�j���j�N�Ɋ܂܂��r�^�~���a�U�͓ؓ��̃^���p�N���̑�ӂ������A�܂��A���̃j���j�N�Ɠ��̎h���I�ȓ����̌��ƂȂ�A���V���ɂ́A�ؓ��̃r�^�~���a�P�̋z���͂��A�b�v���铭��������܂��B�A���V���͐�����Ԃ����肷��Ɠ������߁A�j���j�N�͊ۂ��Ƃ��ׂ�������A�C���Ďg���̂������ʓI�ł��B�ʓ|�ȏꍇ�́A�s�̂̃`���[�u�𗘗p����̂��悢�ł��傤�B

�܂��A�r�^�~���a�P�͐��n���̂��߁A�n���₷���̓��ɒ������邱�Ƃ��ł��܂��A�A���V�����ꏏ�ɂƂ邱�ƂŁA�z������₷����������ɂ����u�A���`�A�~���v�Ƃ��������ɕς��A�z�������i�i�ɏオ��܂��B

�j���j�N���Ȃ����ɂ́A�����悤�Ȍ��ʂ�����ʂ˂���j���ő�p���Ă��ǂ��ł��傤�B�̐��I�Ă��ɂ��A�j���j�N�����ʃv���X����ƁA�h�{�������啝�ɃA�b�v���܂���B

�s�̂̃z�b�g�P�[�L�~�b�N�X���g���ĊȒP�ɍ���`�[�Y�����̃P�[�L�B���[�O���g�̑u�₩�Ȏ_���ƊÎ��̎|������������i�ł��B�Î��́A�g���ޓ_�H�h�Ƃ�����قljh�{���������A���Ƀr�^�~��B�Q���L�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�܂��A�Î��ƃ��[�O���g�͂Ƃ��ɔ��y�H�i�ŁA�Î��ɑ����܂܂��I���S���́A���[�O���g�̓��_�ۂ̉a�ɂȂ�A�P�ʋۂ𑝂₷�̂Œ����ɂ͂������߂̐H���킹�ł��B

�܂��A��ɂ̂����v���[�����s�n���H���@�ۂƐ��n���H���@�ۂ̗������o�����X�ǂ��܂܂�A�֔�����ɖ𗧂��܂��B�v���[���͑��l�ȃr�^�~���ƖL�x�ȃ~�l�����𑽂��܂݁A�ŋ߂ł͍��̌��N���T�|�[�g���邱�Ƃ������̌����Ŗ��炩�ɂȂ��Ă��܂��B���̑��ɂ������R�_����p������A�A���`�G�C�W���O���ʂ�������ʂ̂���r�^�~��A�������܂܂�Ă���̂ŁA�����ɂ͓��ɃE���V�C�H�ނł��B

- �E�v���[�����[�O���g �c�c�c200g

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1�J�b�v

- �E�v���[�� �c�c�c�c�c�c�c�c6��

- �E���� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�K��

- �yA�z

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c2��

- �E�z�b�g�P�[�L�~�b�N�X �c�c100g

- �E���� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c30g

- �E�������` �c�c�c�c�c�c�c�c�傳��1��1/2

- �@ �{�E���ɁyA�z�A���[�O���g�����ĖA���Ċ�ō����A�Î��������č������킹��B

- �A �^���@�𗬂�����A200���ɗ\�M�����I�[�u����20���Ă��A�v���[�����̂��Ă���ɖ�20���Ă��B

- �B ���D�݂ŕ������ӂ�B

���y�[�W�g�b�v��

�C�X���G�������y�E���� �R

�C�X���G���ł́A�A�����s���j��������܂��B�u�g�D��r��V���o�b�g�v�ƌĂ�邱�̏j���͎���A���ɑ��Ċ��ӂ�����Ƃ��Ē�߂��Ă��܂��B�g�D�E�r�E�V���o�b�g�́A����̂P������Q���ɂ����郆�_����̌��̖��O�V���o�b�g���疼�t�����Ă���A�t�̎n�܂��������u���̐V�N�v�ƌĂ�Ă��܂��B

�C�X���G���̒n�͓~�̋G�߂��I���������鍠�ɂȂ�ƉJ�����n�܂�A��n�ɖ����������܂�܂��B�����ĉJ���~��x�ɑ�n�̗��Z���Ȃ��Ă����܂��B���͉��L���A�ԁX����Ăɍ炫����邱�̎����́A�C�X���G���̑�n��������������G�߂��Ƃ����Ă��܂��B���̂悤�ɐV�����P�N�̃T�C�N�����n�܂�A���̎��R�E�ɂ�����V�����g�D��r��V���o�b�g�ł͂��j������̂ł��B

�܂��A���̐V�N���j�������łȂ��A�A��������Ɏ��g�ޓ��Ƃ��Ă��L���F������Ă��܂��B���̂��߃g�D��r��V���o�b�g�̓��ɂ́A���N�q�ǂ������𒆐S�Ƃ��������̐l����R�ɖ�A����A�������ɎQ�����Ă��܂��B�C�X���G���̐l�X�͍��y��������C�����������A�A���͂��̓��Ɍ��炸�A�l���̐ߖڂɉ����L�O���������Ƃ�����x�ɖ�A���Ă��܂��B�l�X�̔M�S�ȋC�����������āA�C�X���G���̍��y�͗Ή����i�݂܂����B���̂قƂ�ǂ��l�X�̐A���ɂ����̂ł��B�C�X���G���͎��R�ی�ɑ�ϗ͂����Ă��܂��B�����ɂ̓C�X���G���ɂ͐X�����������Ƃ�������Ă��܂����A���̂Q�O�O�O�N�̊Ԃɂ�������r�p���Ă��܂��܂����B���݂͎��R�ی�ǂ����S�ƂȂ��ėΉ��݂̂Ȃ炸������A���̊��ی�ɂ��傫�Ȑ��ʂ������Ă���A���R�Ƃ̂ӂꍇ�����y���݂Ȃ���A�������������R�ɍv�����Ă��邱�ƁA���R������Ă��邱�Ƃ������ł����D�̋@��ƂȂ��Ă��܂��B

�g�D��r��V���o�b�g�̓��ɂ́A�h���C�t���[�c��i�b�c�ނ�H�ׂ�K��������܂��B�C�X���G���ł̓h���C�t���[�c��i�b�c�͂��َq�̒�Ԃł����A���̒��ł����ɐl�C������̂��f�[�c�A�A�v���R�b�g�A�C�`�W�N�A�v�����A���[�Y���Ȃǂł��B

�܂��C�X���G���ł́A���{�̍��̉Ԃɂ悭�����A�[�����h�̉Ԃ����̎����ɊJ�Ԃ��邽�߁A�A�[�����h�̖��g�D��r��V���o�b�g�̃V���{���ƂȂ��Ă��܂��B

���y�[�W�g�b�v��

�A���M�j���Ƃ����A�~�m�_�������i��j�Ƃ��Č��Ǔ��炩��Y�������m�n�i��_�����f�j�́A�������̂��炾�̒��ɃN���̑��̂悤�ɒ��菄�炳�ꂽ���ǁi�S����P�O���L�����[�g���^�n��������̒����ɑ����j�̂X�X�����\������э��ǂƂP���̓��E�Ö��̂��ׂĂ̌����Ɩ��ڂɊ֘A���������@�\��S���Ă��܂��B����͓����튯�̋@�\�����łȂ��A�������l�ł��B�畆�͐l�̂̒��ŁA�Ԏ��������A�d�ʂ��ő�̊튯�ł��B���̔畆�̌��ǂ͂قƂ�ǂ��э��ǂŕ\��̉��̐^���牺�g�D�ɂ���A�畆�ɉh�{�A�_�f�ȂǕK�v�Ȃ��̂�͂��A�V�p���A��_���Y�f�ȂǕs�v�Ȃ��̂�������Ă��܂��B�������A���̖э��ǂ͏�Ɍ��t������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�K�v�ɉ����Č��t�������悤�ɒ��߂���Ă��܂��B���̌����߂���́i���Ǘ́j�͉���ƂƂ��ɒቺ����X���ɂ���A���Ǘ͂��ア�l�ł́A�j�A�r�A���Ƃ������S�g�̔����r��₷�����Ƃ�����Ă��܂��B

�畆�����̏Ǐ�̊�{�́u���g���u���v�ł��B���g���u���͊������⎉�����A�q�����Ȃǔ��r��Ƒ��̂����畆�̕\�ʓI�ȃg���u������ȏǏ�ŁA�����́A���]�E�����o���A����݁E�Ԃ݁A�ɂ݂����Ƃ�����܂��B���ɕq�����́A���g���u�����N�����₷�����������A�畆�̊p���w�͔玉�����Ȃ��Ȃ�A�������₷���Ȃ�܂��B�畆���������Ă���ƊO�I�h��������o���A�@�\���ቺ���邽�߁A������Ƃ����h���ɂ��ߕq�ɔ������A����҂ɂ悭�݂���悤�ɂ���݂��₷���Ȃ�܂��B

�畆�̘V���́A�������A�����K���A���_�I�X�g���X���ɂ���ĉ�������܂��B�����̗v���ɑł������߂ɂ́A�]���̔畆�ɗ^����P�A�����łȂ��A�S�g�i�g�̋@�\�j�ւ̃A�v���[�`�ɂ��A�畆�̘V����\�h�A���P���邱�Ƃ��d�v�ł��B

���g���u�����P�̈�Ԃ̋ߓ��́A���̓�����ł���u�����v����������P�A���邱�Ƃł��B���̂��߂ɁA�O����͕ێ����������肷��ƂƂ��ɁA�������猌�Ǔ���̂͂��炫�����߂�悤�ɂm�n�T�C�N�������p�����э��ǃP�A���A���g���u���̗\�h�A���P�ɏd�v�ł��B

�����ڂ̎�Ԃ���A���ʂɑ�����X�̓w�͂̌��ʂ�m�鐬�ѕ\�ł��B