���k�n���ɂ��鎩�R�L���Ȍ��B�������ڂ≷��A�����A��Ȃǂ��L���ł��B�Ă͓o�R�A�~�̓X�L�[��X�m�[�{�[�h���y���߁A�����̎��X�͓��ɗL���ł��B

�m �����͂����� �n

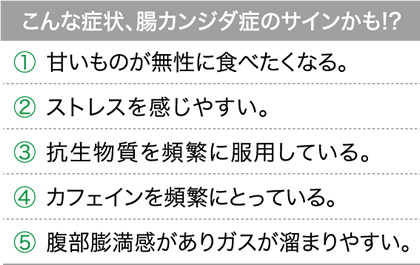

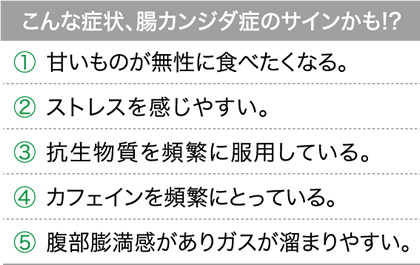

�u�Ȃ�ƂȂ��s���v�������Ă�����c������������A�����̃J���W�_�ۂ̑��B��������������܂���B�N�̂����ɂ����钰���ۂ̈�u�J���W�_�ہv�������N�����u���J���W�_�ǁv�̐��̂ƁA���������܂��B

�u���J���W�_�ǁv�Ƃ́A���Ƃ��ƒ����ɏ�݂��Ă���u�J���W�_�ہv���ُ푝�B���Ă��܂����Ƃő̂Ɉ����������Ԃ̂��Ƃ������܂��B

�����ۂ́A�P�ʋہA���ʋہA���a���i�Ђ��݁j�ۂ̂R��ނɕ�����Ă���A�P�ʋۂQ�E���ʋۂP�E���a���ۂV�̊��������z�I�ȃo�����X���Ƃ����Ă��܂��B

�P�ʋۂ͐H���̋z���������Ă����̒��q�𐮂��A���ʋۂ͐H���s���������̒��q������̂ɑ��A���a���ۂ͂ǂ��������̋ۂŁA�P�ʋۂ��D���̎��͑P�ʋۂɁA���ʋۂ��D���̎��͈��ʋۂɉ������܂��B

�J���W�_�ۂ͓��a���ۂ̈��Ȃ̂ŁA�������o�����X�������Ă���Ή����N����܂��A���炩�̂��������Œ������������ƁA���ʋۂƎ���q���ň�C�Ɉ��ʋۂB�����܂��B

�܂�A���J���W�_�ǂƂ́A���a���ۂł���J���W�_�ۂ��������o�����X��������ƂŋN����a��Ƃ����킯�ł��B

��ȏǏ�Ƃ��ẮA�����s�ǁA���ɁA�����c�����A�֔�A�����A�H�~�s�U�Ȃǂ̏����튯�̕s���ł��B�Ђǂ��Ȃ�ƒ��ǂ��ăA�����M�[�������N��������A�C���̗������݂Ȃǂ̃����^���ʂɂ��e�����y�ڂ��܂��B

���J���W�_�ǂ������N������Ȍ����́A�R�������̒����g�p�ɂ��P�ʋۂ̌����A�J���W�_�ۂ��D���ȓ����E�Y�������̉ߏ�ێ�A�����I�ȃX�g���X�A�X�e���C�h��̎g�p�Ȃǂł��B

�������������Ă���J���W�_�ۂ͈��������Ȃ��̂ŁA�\�h�E���@�Ƃ��ẮA���Ƃ����Ă��H��������{�Ƃ����K�������������̌������ł��B

�����Ȃǂ̓����A���Ă┒�p���Ȃǂ̐������ꂽ�Y�������A�A���R�[���A���H�H�i�Ȃǂ��ɗ͍T���A�P�ʋۂ̃G�T�ƂȂ�H���@�ۂ�ϋɓI�ɐێ悵�܂��傤�B�܂��A�ꎞ�I�ɒ����x�܂���t�@�X�e�B���O�����ʓI�B���̗ǂ������ƓK�x�ȉ^�����Y�ꂸ�ɁI

�V���V���͎��[�ł��ˁB�F�������x�́A�Z���Ɋ肢�����������o��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

���̎��[�Ŏg���ܐF�̒Z���ɂ́A���͂��ꂼ��Ӗ�������܂��B�ܐF�͒����́u�܍s���v�ɗR�����A�i�j���m�A�ԁi�j����A���i�y�j���M�A���i���j���`�A���i���j���q��\�������ł��B���ꂼ��l�Ƃ��Ă̓�������ő�Ȃ��Ƃ��ے����Ă���A�{���͊肢���Ƃ̓��e�ɍ��킹�ĒZ���̐F��I�ԂƂ���Ă��܂��B

�Ⴆ�u�Ƒ��̌��N�v���肤�Ȃ�u�v�A�u���̐����v���肤�Ȃ�u���v�̒Z�����ӂ��킵���Ȃǁc�B

�肢�����������łȂ��A�F�̈Ӗ���m�邱�ƂŎ��[�̊y���ݕ��������[�܂�܂���ˁB���N�͒Z���̐F���ӎ�����ƁA����w�C�����������Ȃ邩������܂���B

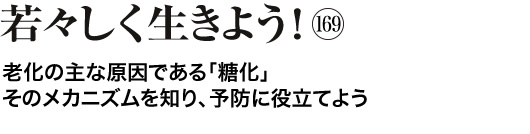

����܂łɘV���̌����Ƃ��Ď_���ɂ��Ă͏Љ�Ă��܂������A����͂�����̘V�������ł��铜���ɂ��ďЉ�܂��B��ʓI�ɂ́A�_���́u�̂̃T�r�v�����́u�̂̃R�Q�v�ƕ\������Ă���A���ꂪ�̓��ŋN���邱�ƂŔ��̘V���A���ǂ̘V���A����̘V���Ȃǂ̌����ƂȂ邽�߁A�����K���a�̗\�h�̂��߂ɂ���{�I�Ȓm����m���Ă����������̂ł��B

�u�����v�Ƃ�

�l�̂̂�����Ƃ���ɂ���ς��������݂��Ă��܂��B�ؓ��A�畆�A���A�܁A���A���ǂȂǂ�����ς����ł��B�����ɁA�]���ȓ������т��đ̉��̔M�ŏł��t���Ă��܂����Ƃ��Ƃ����A���̃R�Q�̂��Ƃ��`�f�d���i�I�������Y���j�ƌĂт܂��B

���̂`�f�d�����畆�ő�����V�~��V���Ȃǂ̔��̘V���A�]�ő�����ΔF�m�ǂ�]�[�ǁA���ǂɑ�����Γ����d���A���ő�������e���傤�ǁA���̑��ɂ����펾������Ȃǂɉe�����Ă���Ƃ����Ă��܂��B

�܂�A�����͔��e�⌒�N�����łȂ��A���N�����╽�ώ����ɂ��傫���ւ���Ă���̂ł��B

�]���ȓ��Ƃ����ƁA���A�a�̊��҂�z�����邩������܂��A���͓��A�a�ł͂Ȃ��l���̓��œ������N���Ă���̂ł��B

������h���ɂ́A�ߏ�ȓ���̓��ɓ���Ȃ����ƁA�ߏ�ȓ���f�����R�₷���ƁA�����̋}�㏸��}�����₩�ɏ㏸�����邱�Ƃ̂R����ɂȂ�܂��B

�����\�h�Ɗ댯��

�����͌������̓��ɋ}���ɑ��������ɋN����₷���A�H��₨��̌�ȂǒN�ł������l���}�㏸�������ɋN����܂��B����ɂ��̓��̂���ς����Ɨ]���ȓ����������Ă`�f�d������������̂ł��B

�I�����_�̗Տ������ł́A�`�f�d���������l�����́A�Ⴂ�l�����ɔ�ד��A�a��S���a�ɂȂ郊�X�N���R�{�������A���S���X�N�͂T�{�ɂ��Ȃ�Ƃ̌��ʂ��o�܂����B�܂�A�������オ��^�C�~���O���\�h�̃|�C���g�ɂȂ�̂ł��B

�����\�h�̃|�C���g

��قǂ��Љ�܂������A�H���₨��ȂǒY�������ⓜ����ێ悵����A��R�O���`�P�Q�O���قǂ̊ԁA�����l���}�㏸���܂��B���̋}�㏸��\�h����ɂ́A�̓��̓�������������C���X���������邱�Ƃŗ]���ȓ���f���������邽�߁A�\�h�ɂȂ���܂��B

����ɁA�����l���}�㏸����H��R�O���`�P�Q�O���̊Ԃɋؓ����g���y���^�������邱�ƂŁA�ؓ����]���ȓ�����R�₵�Ă���܂��B�Ⴆ�ΊK�i���������ƁA�������̋ؓ����ӎ����Ȃ����艺�肵����A���̋ؓ����ӎ����A�r��U���đ����������肷�邱�ƂȂǁA�ؓ��������Ƃŗ]���ȓ���R�₵�܂��B���܂�L�͈͂������Ȃ���C�X����ɂ��܂��ăX�N���b�g�������ł��傤�B���̏ꍇ���A�������ƁA�ؓ��ɗ͂������Ă��邱�Ƃ��ӎ����čs���܂��B�������邱�Ƃő̓��̓��𑁂��R�₵�A�]���ɗ]�邱�Ƃ�h�����Ƃœ����\�h�ɂȂ���܂��B

�H�ו��ŗ\�h����ꍇ�́A��������f�L�X�g�����Ȃǂ����p���������Ȃǂ��ꏏ�ɐێ悷�邱�Ƃœ��̋}�㏸��}���܂��B

�܂��A���Ƃ��ƌ����l�̏㏸�����₩�ȐH�ו�������܂��B�Ⴆ�A���Ă������āA���ǂ��������p�X�^�A�H�p���������C���p���A�W���K�C�������T�c�}�C���A�j���W�������卪��ʂ˂��Ȃǂ́A�ǂ����f�h�H�i�Ƃ���A�����̏㏸���Q�{�ȏ㉸�₩�ȐH�i�ł��B�������A��f�h�ƃJ�����[�͊W����܂���̂ŋC�����Ă��������B

�܂��A���������ł��������́A���łɓ�������Ă��܂��̂Őێ悵�߂��Ȃ����Ƃ��ӎ����Ă��������B

�H��͒N�ł������l���}�㏸������̂Ȃ̂ŁA���̃^�C�~���O�ŘV���\�h�A�a�C�\�h��S�����܂��傤�B

�u�r�[���v�Ɓu�}���v�́A���͑̂Ɋ������S�[���f���R���r�B���̑��������łȂ��A�̑��⒰�ւ̃T�|�[�g���ʂ����Q�Ȃ̂ŁA���������H�ׂȂ���̂������e�i���X���Ă����ŋ��̐H���킹�ł��B

�Ă̒�ԂƂ����u�r�[���v�Ɓu�}���v�B���͂��̑g�ݍ��킹�A�P�Ȃ閡�̑��������łȂ��A�h�{�w�I�ɂ����ɗD�ꂽ�H���킹�ł��邱�ƁA�����m�ł����H

�r�[���Ɋ܂܂��A���R�[���́A�ێ悷��Ƒ̓��ŕ����E��ł���ߒ��Ŋ̑��ɕ��S�������܂��B���̎��Ɋ���̂��A�}���ɖL�x�Ɋ܂܂��u�r�^�~���a�Q�v�Ɓu���`�I�j���v�Ƃ����A�~�m�_�ł��B

�r�^�~���a�Q�͐V��ӂ������ɂ��A���`�I�j���͊̋@�\���T�|�[�g���ăA���R�[���̑�ӂ������铭�������邽�߁A�����ɂ��_���[�W�����炰����ʂ����҂ł��܂��B

�����@�Ƃ��ẮA�u䥂ł���������v���Ƃ��x�^�[�B�}���Ɋ܂܂��r�^�~���a�Q��r�^�~���b�͐��n���̃r�^�~���Ȃ̂ŁA�����Ղ�̓��ł�ł��菭���̓��ŏ������ƂŁA�r�^�~���̗��o���ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B䥂ł�ꍇ���A�����ԉ��M����ƁA�r�^�~���̗��o�����łȂ��|���������o�Ă��܂��̂ŁA�]�M�ʼn��ʂ邱�Ƃ�O��ɑ��߂ɂ���ɏグ�܂��傤�B

����ɁA�}���͂���ς������L�x�ŁA�A�����Ȃ���K�{�A�~�m�_���o�����X�悭�܂ޗD�G�ȐH�ނł��B�r�[���͒Y����������̂̈��ݕ��Ȃ̂ŁA����ς����Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�����l�̋}�㏸��h���ł������ʂ�����܂��B

�܂��A�}���̓J���E����H���@�ۂ��L�x�ł��B�J���E���͑̓��̗]���ȃi�g���E����r�o���Ă���邽�߁A�A���R�[���ɂ��ނ��ݑ�Ɍ��ʓI�A�H���@�ۂ͒������𐮂��A�r�[���ŗ��ꂪ���ȏ����@�\���T�|�[�g���܂��B

�r�[���{�}�������ł��������Q�ł����A����Ȃ�v���X�����Ƃ��āu�i�b�c�v���������߁B�i�b�c�Ɋ܂܂��u�i�C�A�V���v���A���R�[���̕����E��łɈ�������Ă���܂��B

���̗��ɂ��Ȃ����H���킹�ŁA�߈��������炵�Ĕ��������r�[�����y���݂܂��傤�B

�������̐H�����A�Ȃ�ׂ����g�킸�ɊȒP�ɍς܂������B����Ȏv���ɉ�����Ăɂ҂�����̈�i�B

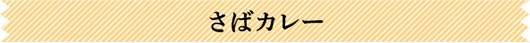

���Ίʂ͖��X�ϊʂ��g�����ƂŁA���X���J���[�̉B�����ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�߂̃T�N�T�N���Ƌʂ˂��̊Â݂��y���߂�t���C�h�I�j�I���́A�T���_�ȂǂɃv���X���邾���ł����̗����������������Ȃ�܂��B

�h�{�I�ɂ����Ίʂɂ�DHA��EPA�ȂǐϋɓI�ɂƂ肽���K�{���b�_���͂��߁A�ǎ��Ȃ���ς�����r�^�~��D�ȂǗD�ꂽ�h�{�f�������Ղ�܂܂�Ă��܂��B�܂��A���Ίʂ́A�`�ɂ��h�{�f���܂܂�Ă���̂ŏ`���Ɨ������邱�Ƃ��������߂��܂��B

- �E���Ζ��X�ϊ� �c�c�c�c�c�c�c�c�c1��

- �E�Ȃ� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1/2�{

- �E�G������ �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�K��

- �E�C�^���A���p�Z���݂̂���� �c�K��

- �yA�z

- �E�J�b�g�g�}�g�̐��ρi�ʋl�j �c�c100g

- �E�t���C�h�I�j�I�� �c�c�c�c�c�c�c10g

- �E�J���[�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��1/2

- �E�g�}�g�P�`���b�v �c�c�c�c�c�c�c�傳��1/2

- �E���낵���傤�� �c�c�c�c�c�c�c�c1/2�Е�

- �@ �ϔM���̃{�E���ɂ��Ζ��X�ϊʂ��`���Ɠ���A�y���ق����B

- �A �Ȃ��͂Tmm���̂����傤��ɂ���B

- �B �@�̃{�E�����A�A�yA�z�������Ă�������ƍ����A���b�v�������ă����W�i600W�j�Ŗ�6�����M����B

- �C ��ɎG�����т����B�������A�C�^���A���p�Z�����U�炷�B

���y�[�W�g�b�v��

�C�X���G�������y�E���� (24)

�C�X���G���Ɠ��{�́A���ꂼ��A�W�A�嗤�̐��Ɠ��̌����ɂ�����܂��B�����Ƃ��ɌÂ�����̕����E���j�������A�Ǝ��̕��������Ȃ���A�l�X�ȕ���Ől�ނɑ���ȍv�������Ă��܂����B�����Ԃ̕����I�ȋ����͖�X�O�O�O�L������܂����A�Εׂ��A�v�V���A�m���A�����S�ȂǁA���N�ɂ킽���Č݂��d���A�F�D�W��z���Ă��܂����B���݊J�Ò��̑�㖜���ɂăC�X���G���قł͌Ñ㌚�z�Ɏg��ꂽ��ŐV�Z�p��W�����Ă���A�C�X���G���̑��݊��𐢊E���ɏЉ��f���炵���@��ƂȂ��Ă��܂��B

�P�X�T�Q�N�T���P�T���́A�C�X���G���Ɠ��{���O���W�������������ŁA��㖜���ł��T���P�T�����C�X���G���̃i�V���i���f�[�i�e�����Q�����ƒn����̂�����ŁA�P�������蓖�Ă��A�`���╶���ɑ��闝����[�߁A���ېe�P�̑��i�Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�ɍs����j�ƂȂ��Ă��܂��B�����͂d�w�o�n�i�V���i���f�[�z�[�������ɁA�C�X���G���̊O����b�������Č����Z�����j�[���J�Â���A�C�X���G���̉��y�O���[�v�ɂ�郉�C�u�p�t�H�[�}���X���s���܂����B

�Z�����j�[�ł̓C�X���G����\�c�Ɠ��{��\�c�����ꂵ����A�����̍��̐ď��ƂƂ��ɍ������f�g�B�͂��߂ɓ��{�̊O����b�����������A����A�L���ȕ����A�v�V�I�ȃe�N�m���W�[�A�X�^�[�g�A�b�v��ƂȂǁA�C�X���G������w�Ԃ��Ƃ͂�������A�o�ρE�����E�Ȋw�Z�p�E�C�m�x�[�V�����̕���ł���܂ňȏ�ɂȂ����Ă��������Əq�ׂ��܂����B

�����ăC�X���G���̃M�f�I���E�T�[���O����b���o�d����u��㖜���ɎQ���ł������Ƃ����h�Ɏv���܂��B�C�X���G���Ƃ����Ñォ��̓`���������̗��j�ƃe�N�m���W�[�Ŋe����ɍv�����Ă��邱�Ƃ��A���E���̗F�l�����Ƌ��L�������ƍl���Ă��܂��B�V�O�N�ȏ�ɂ킽��A�C�X���G���Ɠ��{�͑��ݑ��d�A�����Θb�A�o�ϋ��͂ȂǁA���ʂ̉��l�ςɊ�Â��J��z���Ă��܂����B�����𗬂�r�W�l�X�ɂ�����A�g�A�Ȋw�Z�p�̐��ʂɎ���܂ŁA���̒��N�̗F��͍����������`�Â����Ă��܂��B������������J���܂��܂��ł�����Ă������Ƃ�����Ă��܂��v�ƌ���A�����Ƃ������ʂȏ�ŃC�X���G���Ɠ��{���݂��̏����Ɍ����ė�����[�߂�����ƂȂ�܂����B

���y�[�W�g�b�v��

�����Ƃ͐��ɗn���Ȃ����̐����̑��̂ŁA�������b�A���������A�������A�R���X�e���[���Ȃǂ�����A�������\�����邽�߂̏d�v�ȗv�f�Ƃ��Ď��b�_������܂��B�������̑̂Ɋւ����̂Ɍ��肷��ƁA�H�ו�����ێ悷�鎉���ƁA�������̑̂̒��ɑ��݂��鎉���ɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B

�H���R���̎����̓I�C�����邢�͖����ƌĂ�A�T���_���₲�ܖ��̂悤�ɏ퉷�ʼnt�̂̂��̂ƁA�o�^�[����̎��g�̂悤�ɏ퉷�Ōő̂̂��̂ɕ������܂��B�퉷�ʼnt�̂̂��̂́A�����ɐA�����̎����Łu���v�Ƃ����܂��B����A�퉷�Ōő̂̂��̂́A�����ɓ������̎����Łu���v�Ƌ�ʂ���܂��B

�H���Őێ悷�鎉���́A�ʏ�A�g���A�V���O���Z���[���̌`�ő̂Ɏ�荞�܂�܂��B�g���A�V���O���Z���[���Ƃ́A�P�̃O���Z���[���ƂR�̎��b�_������������Ԃ̂��̂ŁA��ʓI�ɂ̓g���O���Z���h�i�������b�j�ƌĂ�Ă��܂��B�̓��̏����y�f�ŕ��������Ƃ��ɑ�ʂ̃G�l���M�[���A�������̉^������ێ��ɗ��p����܂����A�����̎��߂���^���s���ŃG�l���M�[��K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ��ɗ]��ɂȂ��Ă��܂��ƁA�g���O���Z���h�i�������b�j�Ƃ��āA�̂̒��ɒ~�ς���܂��B���̂��߁A�u���͑���v�Ǝv������ł����������Ǝv���܂��B�������ɁA���͍��J�����[�Ȃ̂Ŏ��߂���Ɣ얞�̌����ɂȂ���܂����A�s��������Ԃ������ƁA��J������������̗͂��ቺ�����肵�āA�̂ɂ��܂��܂Ȉ��e�����y�ڂ��܂��B

�����͂���ς����A�Y�������ƂȂ�ԎO��h�{�f�̈�ŁA�G�l���M�[���ɂȂ�ق��Ɏ��̂悤�ȓ���������܂��B�_�o�g�D��זE���A�z�����������ޗ��ɂȂ�����A�������b�Ƃ��đ̂����N�b�V������̉���ێ�������A���t�����ɂ��Ȃ�܂��B

���������āA�������s������ƁA�G�l���M�[�s���Œ�R�͂��Ȃ��Ȃ邾���łȂ��A���n���̃r�^�~�����s�����A�̂┧�̘V�����i�݂܂��B����ɁA�̂̍\���������s�����邽�߂ɁA���ǂ����낭�Ȃ�����A�z�������ُ�𗈂����A�a�C�ǂ��₷���Ȃ�܂��B

�ǎ��ȃI���K�R���b�_��L�x�Ɋ܂ގ��������������邱�Ƃ���ł��B