��B�n�������Ɉʒu���A�ʕ{����ȂǑS���I�ɒm���x�̍����������A�u���{��̂��v�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B�փT�o�E�փA�W�ȂǍ��������L���B

�m �����͂����� �n

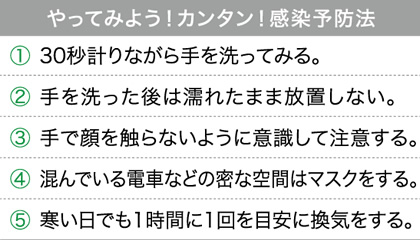

�����⊣�����������Ȃ�ɂ�E�C���X�������ɂȂ�A�C���t���G���U�Ȃǂ̊����ǂ����s���n�߂܂��B�����ȏ��ь��������āA�{���������Ȃ��Ȃ肪���Ȋ�����ɂ��āA����x�A�������Ă݂܂��傤�B

�C�����Ⴍ�A��C����������~�́A�E�C���X�ɂƂ��čœK�Ȋ��ƂȂ�A�܂��l�̖Ɖu�͂��ቺ���邽�߁A�l�X�Ȋ����ǂ����s���܂��B

���ɋC���������̂��A�~�̎O�労���ǂƂ�����C���t���G���U�A�q�r�E�C���X�A�m���E�C���X�B����ɃR���i�E�C���X���܂܂��悤�ɂȂ�A�Q��ނ̃E�C���X�ɓ������Ɋ�������_�u�������������Ă��܂��B

�����̃E�C���X�̎�Ȋ����o�H�ɂ́A���������l�̊P�₭����݂̔Ɋ܂܂��a���̂��z������Ŋ�������u�����v�A��C����Y�����]�E�����E���j�Ȃǂ̃E�C���X���z������Ŋ�������u��C�����v�A�^�I����h�A�m�u�A�d�Ԃ̂�v�A�q�f���ȂǂɐG�ꂽ�����Č���@���犴������u�ڐG�����v�̂R������܂��B�C���t���G���U�A�q�r�E�C���X�A�R���i�E�C���X�Ȃǂ̎�Ȋ����o�H�́A�����i�{�G�A���]�������j�A�ڐG�����B

�m���E�C���X�́A�����A�ڐG�����A�o�������ł��B

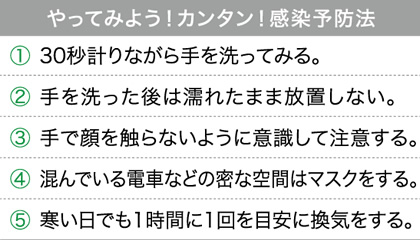

�����ǂ̎�ށA�����o�H�͗l�X�ł����A��{�I�ȗ\�h��͓����ł��B�ł́A���̊����o�H��f�A��Ԍ��ʓI�ȑ�Ƃ͉��ł��傤�H����́A�u���܂߂Ȏ�v�ł��B�F�X�ȏꏊ��G�邱�ƂŁA�m��Ȃ������Ɏ�ɃE�C���X���t�����A�����Ď������͎v�����ȏ�ɂ��̎�Ŗ��ӎ��Ɋ��G���Ă��܂��B

�A��⒲���̑O��A�H���O�ȂǂɐΌ����g���Ă���������Ƃ���ł��B����̎c��₷���u�w�̊ԁv�u�w��v�u���v�u��̂���v���ӎ����A�I������琴���ȃ^�I���ȂǂŐ�������������@�����܂��傤�B�������c�����܂܂ł́A�������ăE�C���X�̉����ƂȂ��Ă��܂��܂��B

��������������O�̂悤�ɂł��Ă���悤�łȂ��Ȃ��ł��Ă��Ȃ��u��v�ɉ����A�u�P�G�`�P�b�g�v�A�u�Ɖu�͌���v��O�ꂵ�A���C�ȓ~���߂����܂��傤�B

���̃R�����ł��悭�Љ��u�����͉��̓��v�B�����͂��߁A�����ȋ���A�c�̂ɂ���ĂP�N�R�U�T���A������������̓��ɐ��肳��Ă��܂��B�Ⴆ�A�����P���X���̓C�`�ƃL���[�ň�x�i��x����j�ł��邱�Ƃ���A�N�C�Y�̓��Ƃ���Ă��܂��B

�ł́A���̃N�C�Y�̓��ɂ��Ȃ�Ŗ��ł��I�Q�Q���́u�V���[�g�P�[�L�̓��v�Ɛ��肳��Ă��܂����A�Ȃ��ł��傤�H�q���g�̓J�����_�[�ɂ���܂��B�J�����_�[�łQ�Q���̏�ɗ���̂́A�K���V���O�̂P�T���B�P�T���C�`�S�B��ɃC�`�S������Ă���P�[�L�̓V���[�g�P�[�L�B������A�Q�Q���̓V���[�g�P�[�L�̓��Ȃ̂������ł��B�����Q�Q�����V���[�g�P�[�L�̓��ɂ��Ă���P�[�L����������邻���Ȃ̂ŁA���Ќ����Ă݂Ă��������B

���N�������ɂ͊�A�[���ɂȂ�Ƒ����p���p���ɂނ���ł��邱�Ƃ͂���܂��H������������G�߂ɂȂ�Ɠ��ɋC�ɂȂ�l��������悤�ł����A���̂ނ��݂ɂ͉������K���������̂��̂ƁA�a�C���W���Ă�����̂̑傫�������ĂQ��ނ���̂ł��B�����̂�����Ƃ����H�v�łނ��݂��������A���K�Ȑ����𑗂��Ă݂܂��B

�ނ��݁i����j�Ƃ�

�q�g�̖̑̂�U�O���������Ƃ����Ă���A���̂R���̂Q�͍זE�̒��ɂ���܂����A�c��̂R���̂P�́A���t��זE�̂܂��ȂǍזE�O�ɑ��݂��܂��B

���̍זE�̎���ɂ��鐅���́A��������^��Ă����h�{�f��_�f�Ȃǂ��זE�ɗ�������A�זE�̘V�p����Ö�����p�ɗ������肷�����������܂��B

���̍זE���Ǝ���ɂ��鐅���̃o�����X������A�זE�̎���ɂ��鐅���������߂��Ă��܂����Ƃłނ��݂������A����͈�w�p��ŕ���ƌĂ�Ă��܂��B

���̂ނ��݂̌����̈���A�ӂ���͂��Ȃǂ̋ؗ͂̒ቺ�ł��B���́A�����Ă��Ă������Ă��Ă���ɐS����艺�ɂ��邽�ߏd�͂̉e�����₷���A�������Ɍ��t�𗬂����߂ɂ́A�d�͂ɋt�炤���߂̋ؗ͂��K�v�ɂȂ�܂��B�ؓ����������ƂŌ��ǂ��L�k���A���t�̗�����X���[�Y�ɂ��Ă����̂ł��B

�����Ȃ�Ƃ���ɋؓ��̓������݂��Ȃ茌���������Ȃ邽�߁A�ނ��݂��C�ɂȂ�l�������Ȃ�܂��B

����Ȏ��́A�����Əグ��ܐ�グ���ł��ȒP�ɂł���ނ��ݑ�ɂȂ�܂��B�ӂ���͂���L������k�߂��肷�邱�Ƃŏd�͂ɋt����Č��t�������グ�A�ނ��ݑ�ɂȂ�̂ł��B

����ɁA��������x�̌y���}�b�T�[�W���ӂ���͂��ɂ�����A�����ɐQ�]��ő����グ���肷�邱�Ƃł������𑣂��A�ނ��ݑ�ɂȂ�܂��B

�������A�a�C�������̂ނ��݂����邽�߁A�C�ɂȂ�����f�f���邱�Ƃ��K�v�ł��B

�a�C���B��Ă���ނ���

���t�͐S���̃|���v�ɂ���đS�g�ɗ�����Ă��܂����A���̐S���̓������キ�Ȃ�ƁA�S�g�A���ɐS�����牓���r�Ȃǂւ̌����������Ȃ�܂��B����ɂ��d�͂ɋt����ĉ����牟���グ��͂��キ�Ȃ�A�ނ��݂�������̂ł��B�����S�s�S�Ƃ����A�S�@�\�ቺ���Ӗ����܂��B�S�s�S�̌����Ƃ��ẮA�����d���A���S�ǁA�S�؍[�ǂȂǂ����邽�߁A�ނ��݂��Ȃ��Ȃ�����Ȃ��ꍇ�͒��ׂĂ݂܂��傤�B

�܂��A�����Ö�ᎂ������ł��ނ��݂������܂��B�����Ö�ᎂ͑��̐Ö��ɂ���قɏ�Q���N���A���t����ɉ��������͂��キ�Ȃ邱�ƂŁA���̐Ö��Ɍ��t�����܂�{�R�{�R�Ƃ��ԏ�ɐ���オ���Ă���a�C�ł��B

����ɁA�t�@�\�̒ቺ�ł������̔r������A�ނ��݂��܂��B

�܂��A�����̎��߂��Ȃǂł����������܂�܂����A�����́A�ނ��݂����łȂ������̏㏸�ɂ��e�����܂��B�������T������A���C����ʕ��Ȃǂ̃J���E���𑽂��܂ސH�i�������ꂽ�肷�邱�Ƃ͉����̔r���𑣂��܂��B

�����K���a�A���A�a�A�����d���Ȃǂ͌��ǂ��ł����������������邽�߁A�ނ��݂⍂�����̌����ɂȂ�̂ł��B

�����ɋ��ʂ��邱�Ƃ́A�����̈����Ɣr���̈����ł��B

�������P�łނ��݂⌌�����

�ؓ���t���Ȃǂ̓����̌��������P���邽�߂ɂ́A���ǂ��_��ɂ���m�n�i��_�����f�j�T�C�N������������Ɠ������邱�Ƃ������߂ł��B

�܂��A�g�̂����߂���Ɖu�������肷�邱�Ƃ�A�V�g��������A���M�j���̐ێ�łm�n�T�C�N���������ɂȂ邽�߁A���ꂩ��̎����͈ӎ����Ď�����Ă݂܂��傤�B

�m�n�T�C�N���������ɂȂ�A�S�g�̌������P�ɂȂ���ƁA�h���ނ��݂̉����ɂ��𗧂��܂��ˁB

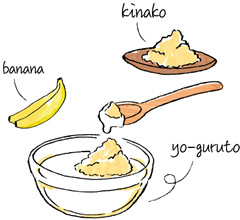

���N����e�̂��߂ɁA�����H�ׂĂ���l���������[�O���g�B�����ɁA�J���V�E������_�ۂ̃G�T�ƂȂ�哤�I���S�����܂ނ��ȕ��������ĐH�ׂ�ƁA�P�̂ŐH�ׂ�������|�I�ɑ�����ʂ����߂܂��B

���[�O���g�͋����Ȃǂ̓��ɓ��_�ۂ�y��Ȃǂ����Ĕ��y���������y�H�i�ŗǎ��ȃ^���p�N���E�����E�J���V�E���E�r�^�~���` �E �a�P�E�a�Q���o�����X�悭�L�x�Ɋ܂މh�{���̍����H�i�ł��B

����ȃ��[�O���g�Ɋ܂܂����_�ۂ̍�p�ɂ��A�����̑P�ʋۂ𑝂₵�A�������𐮂��铭�������邱�Ƃ́A�݂Ȃ����m�̒ʂ�ł��B�������P�ʋۗD���̏�ԂɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A������p�����łȂ��A�Ɖu�͂����߂Ă���܂��B���̑��A�֔�����A��J�A�������\�h�A���r����P�A���e���ʁA�����s���̉��P��X�N����Q�̉��P�ɂ����ʓI���Ƃ����Ă��܂��B

���ꂾ���ł��\�����ʌ��\�̍������[�O���g�ł����A�u���ȕ��v�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA����Ɍ��ʂ��A�b�v���܂��B���Ɍ����Ɍ��ʂ�����̂��֔�����B���ʋۂ̊�����}���Ē������𐮂��郈�[�O���g�̓����ɁA�P�ʋۂ̃G�T�ƂȂ�H���@�ۂ������Ղ�܂ނ��ȕ�������邱�Ƃɂ��A�����ۂ������ɂ��A�r�ւ��X���[�Y�ɂ��Ă���܂��B�܂��A���������Ȃ��^���p�N����⋋�ł��郈�[�O���g�ƁA�H���@�ۂɂ���ĕ��������悭���邫�ȕ��́A�_�C�G�b�g���̊ԐH�ɂ��K���Ă��܂��B

���[�O���g���ȕ��̍����́A�v���[�����[�O���g�i�P�O�Og�j�ɁA���ȕ��i�傳���P���j�������邾���B��{�I�ɂ͂��̂܂܁A���D�݂Ń��[�v���V���b�v��͂��݂������Ă��ǂ��ł��傤�B

�܂��A�t���[�c���g�b�s���O����Ȃ�A�f�R�o�i�i�ł��B�H���@�ۂ��������f���v�����܂ރo�i�i�Ɠ��_�ۂ��܂ރ��[�O���g�A�o�i�i�Ɋ܂܂��}�O�l�V�E���ƃ��[�O���g�Ɋ܂܂��J���V�E���c�ȂǓ����ɂƂ邱�ƂŁA�l�X�ȑ�����ʂ����҂ł��܂��B���ȕ����[�O���g�̂P���̓K�ʂ͂P�O�O�`�Q�O�Og�B�J�����[�̉ߏ�ێ��h�{�o�����X�̗���ɂȂ�ʂ悤�A�̂ɗǂ�����Ƃ����ĐH�߂��ɂ͒��ӂ��܂��傤�B

���U�j�A�Ƃ́A���̂悤�Ȕ����čL���p�X�^�˂̂��Ƃ������܂��B���̕���ȃp�X�^�˂Ƀ~�[�g�\�[�X�ƃz���C�g�\�[�X���~���t�B�[����ɏd�ˁA���D�݂̃`�[�Y���g�b�s���O���ăI�[�u���ŏĂ����C�^���A�����B���̃p�X�^�˂̑���ɂ��݂𔖂���A�\�[�X�ɖ��X�̂��ܖ��������ꂽ������Ƙa�����̃��U�j�A�B���X�ƃ`�[�Y�̑����͔��Q�ŁA�����ڂ����Ȃ̂ł����ĂȂ������Ƃ��Ă��������߂ł��B

�܂��A�L�m�R�₩�ڂ���E�֎q�E�����Ȃǖ�̔���������W�ʼn�䥂ł��ĕ��ׂ�ƁA�h�{�I�ɂ��D�ꂽ��i�ɂȂ�܂��B���s���Ȃ��R�c�͖݂𔖐�ɂ��邱�ƁB���܂�����Ɖ��ʂ�ɂ����̂Œ��ӂ��܂��傤�B

- �E��� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c6��

- �E�����т��~���` �c�c�c�c�c�c200g

- �E�ʂ˂� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1/4��

- �E�l�Q �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1/4�{

- �E�J�b�g�g�}�g�i�ʋl�j �c�c�c1�ʁi400g�j

- �E�݂� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��2

- �E�o�^�[ �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��2

- �E������ �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��3

- �E���� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c1�J�b�v

- �E�s�U�p�`�[�Y �c�c�c�c�c�c�c�K��

- �E�p�Z���݂̂���� �c�c�c�c�K��

- �yA�z

- �E�ɂ�ɂ��݂̂���� �c�c�c1/2�Е�

- �E�I���[�u�� �c�c�c�c�c�c�c�c�傳��1

- �yB�z

- �E���݂� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��2

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c���X

- �E�����傤 �c�c�c�c�c�c�c�c�c���X

- �@ �݂͌��݂�3�����ɐ�B�ʂ˂��Ɛl�Q�݂͂����ɂ���B

- �A �t���C�p���ɁyA�z��M���A�ʂ˂��Ɛl�Q���u�߁A����Ȃ肵����~���`��������B�F���ς������g�}�g�ʂ����Ďϗ��āA�݂��������č������킹�A�������Ȃ��Ȃ�܂Ŏς�B

- �B �t���C�p���Ƀo�^�[��n�����A�����������Ď�ŕ����ۂ����Ȃ��Ȃ�܂��u�߂�B�����������č����A�yB�z�Œ������A�Ƃ�݂����܂ō����Ȃ���ς�B

- �C �ϔM���̊���A��1/4�ʁA��6���A�B��1/3�ʂ����ɍL������Ă�����J��Ԃ��B�s�U�p�`�[�Y���U�炵�ăI�[�u���g�[�X�^�[�Ŗ�15���Ă��A�|���������Ė݂����炩����������o���A�p�Z�����U�炷�B

���y�[�W�g�b�v��

�C�X���G�������y�E���� �Q

���{�ŐV�N�Ƃ����P���P���A�����ł͏t�߁i�������j���L���ł����A�C�X���G���ł̓��_����Ɋ�Â��A�H�����V�N�Ƃ���Ă��܂��B����̓C�X���G���ɂ����Ă��r�b�O�C�x���g�ł���V�N�����Љ�܂��B

���_�����k���������߂�C�X���G���ł́A�V�N�Ճ��[�V���E�n�V���i�[���j���܂��B���[�V���E�n�V���i�[�Ƃ̓w�u���C��Łu�N�̓��E�V�N�v���Ӗ����A�C�X���G���̂������ɂ�����܂��B�C�X���G���̐V�N�̓��_����Ő������邽�߁A���N���ɂ����قȂ�܂����A�����悻�X���̌㔼����P�O�����{���X�^�[�g�ƂȂ�܂��B

�����̃��r�L�ɂ͐V�N�Ƃ������t�ł͋L����Ă��炸�u��V�̌��P�������Ȃ��̈����̓��Ƃ��A�p�J�i�V���t�@�[���j�𐁂��炵�ċL�O���鐹�Ȃ�W��̓��Ƃ��Ȃ����v�Ƃ���܂��B�C�X���G���ł͏T�̂V���ڂ��������A�����鐹�Ȃ���Ƃ���Ă���A���̑�V�Ԗڂ��P�N�̂����ň�Ԑ��Ȃ錎���Ƃ���Ă��邽�߁A���̑�V�̌��P�������[�V���E�n�V���i�[�Ƃ��ďj���Ă��܂��B

�܂��A���̍Փ��ƈ���āA���j�̏o������_�Ƃ̍Փ��Ƃ͊W�Ȃ��A���[�V���E�n�V���i�[����P�O����Ɍ}����u�܍߂̓��v�Ɍ����āA�����̎���̍s����U��Ԃ�A��q���ł���V�i�S�[�O�ɍs���A�_�̑O�ʼn������߂̎����߂����Ƃ����A�����ɏ@���I�ȈӖ������j�Փ��ł��B

�V�N�Ƃ������ƂŊX�������j�����[�h�ɕ�܂�܂��B���̎����́u�ǂ����N���v�Ƃ����Ӗ��́u�V���i�g�o�v�Ƃ������A�����킳��A���݂��v���[���g��n�������A��F��[�߂�@��ł�����܂��B�V�N�̊ۂQ���Ԃ́A������ʋ@�ւƖ��ԉ�ЁE�r�W�l�X���ꕔ�������Ă��ׂăX�g�b�v���A�Ƒ��Ɖ߂������Ƃ��d�v������܂��B

�e�ƒ�ł͂��y�����p�ӂ���A�u�Â��N�i�ǂ��N�j�ɂȂ�悤�Ɂv�Ƃ����肢�����߂ă����S��I���ɂ��ĐH�ׂ���A�u���葽���N�ɂȂ�܂��悤�Ɂv�Ƃ����肢�����߂ăU�N���̎���H�ׂ邱�Ƃ��`���ł��B�u�M���ƂȂ�悤�Ȑl���ɂȂ邱�Ɓv������āA�r�̓��̓���H�ׂ�K��������܂��B���̎����C�X���G���ł́A�X���ɔ������������S��I��������������сA�����ŐV�N���j���̂��C�X���G���Ȃ�ł͂̉߂������ł��B

���y�[�W�g�b�v��

�����ɂ�����u�t�v�Ƃ́A��A��n�́u�t���v�����łȂ��A�z��������B��n�A�Ɖu�n�Ȃǂ̓������i��ܑ��̈���Ӗ����A�u�t�C�i���j�v�̓q�g�̐����A����A���B�ɉe����^���鐶���G�l���M�[�̂��Ƃł��B

�t�C�͉���ɂ�茸������ƍl�����Ă���A��������N�O�ɏ����ꂽ�����ŌÂ̈�w���w������o�i�����Ă����������j�x�ɂ́u�t�C�v���猩���̂̔N��ω��Ƃ��āA�����͂V����S�X�܂ł��V�N�����ŁA�j���͂W����U�S�܂ł��W�N�����ŕ\�������C�t�T�C�N�����L����Ă��܂��B������o�ɂ��l�̑̂̕ω��ł́A�����͂S�X�ŕo���}����Ƃ���܂��B����̏����̈�ʓI�ȕo�N����T�O�ΑO��łقƂ�Ǖς��܂���B�����̑̂��Q�W�A�j�����R�Q�Ńs�[�N���}����Ƃ����_�ɂ����Ă��A����̈�w�I�ȔF���Ƃقړ����ŁA��w�����i�������Ă��錻��ɂ����Ă����N�O�̑̂̕ω������Ă͂܂邱�Ƃ�������܂��B

�����ł́A�̂̌��N��Ԃ��݂���@�Ƃ��āA�u�C�E���E���i���E���E�����j�v�Ƃ����l����������܂��B�u�C�v�͐����������c�ރG�l���M�[�ŁA��̓I�ɂ́u�t�C�v�ł��B�u���v�͂����錌�t�ɓ�������̂ŁA�u���v�̓����p�t�⊾�Ȃǂ̌��t�ȊO�̑̉t���Ӗ����Ă��܂��B�����u�C�E���E���v���̂̒����ߕs���Ȃ��A�X���[�Y�ɏ����Ă����Ԃ����N�Ƒ����܂��B

�u�C�E���E���v�͂��݂��֘A���A�e�����y�ڂ������Ă���A�ǂꂩ��Ɉُ킪��������A�O�̃o�����X�������ƁA�l�X�ȕϒ���s����������܂��B�O�̃o�����X��ۂɂ́A�܂��A�����G�l���M�[�ł���u�i�t�j�C�v�̓��������߂邱�Ƃ��ŗD��ł��B�u���C�v��u�a�͋C����v�Ƃ������t�̂悤�ɁA�u�C�v�̊Ǘ�����ł��B

�t�C�̃p���[�͐��܂�Ă��珙�X�ɍ��܂�A���Ƃ��Ώ����̏ꍇ�͂Q�W�Ńs�[�N�ɒB����ƁA���̌�͂���Ɛ����Ă����܂��B�������t�C�͗₦�̉e�����₷���Ƃ�������������܂��B�₦����u����ƁA�t�C�͌������āA���炾�̒�R�͂�͂������܂��B�܂�A�t�C�����m�n�i��_�����f�j���̂��̂Ƃ����܂��B���������āA�������j�����A�����납��m�n���s�����Ȃ��������d�v�Ƃ����鏊�Ȃł��B