���̖k�����͔����ȂǕ������Z�Ȋό��n������A�암�͑��͘p�ɖʂ����}�������W���[�̕�ɂƂȂ��Ă��܂��B���l�s�𒆐S�ɑ����̐l���K����s�s�B

�m �����͂����� �n

���N�Œ��������邽�߂̃J�M�́u����ς����v�B�ؓ���Ɖu�̈ێ��Ɍ������Ȃ����̉h�{�f�́A����ƂƂ��ɕs���������ł��B�����̐H���ł�������₢�A���܂ł������̑��ŕ����錳�C�ȑ̂�ۂ��܂��傤�B

���N�Œ��������邽�߂Ɍ������Ȃ��h�{�f�̂ЂƂu����ς����v�B�������̋ؓ����͂��߁A����⌌�t�A���A�܂Ȃǂ�����g�D�����ޗ��ɂȂ�h�{�f�ł��B�����đ̂̋@�\������z��������y�f�A�R�́A�_�o�`�B�����Ȃǂ̍ޗ��ł�����A�Ɖu���ӁA�����̒����A�_�o�@�\�̈ێ��Ȃǂ̏d�v�Ȗ�����S���Ă��܂��B

���������āA����ς������s������ƁA�ؗ͂��ቺ����A���┯�̃n�������Ȃ��Ȃ�A�v�l�͂�������A���₷���Ȃ�A�Ɖu�͂�������Ȃǂ̏Ǐ���܂��B���ɔN����d�˂�ƁA�ؓ��ʂ��������₷���Ȃ�A�]�|��Q������̃��X�N�����܂邽�߁A�ӎ��I�ɂ���ς�������邱�Ƃ��d�v�ł��B

�Ƃ��낪����ɂȂ�ƁA�H���ׂ��Ȃ�����A�����@�\���������肵�āA�K�v�ȗʂ̂���ς��������ɂ����Ȃ�܂��B���ɒ��H���y���ς܂���l�́A����ς����s���Ɋׂ�₷���Ȃ�܂��B�����Ȃ�ƁA�̗͂�Ɖu�͂̒ቺ�ɂȂ���A���ׂ��Ђ��₷���Ȃ�����A���x���Ȃ����肵�܂��B

�ł́A�ǂꂭ�炢�̗ʂ��������̂ł��傤���H�ڈ��Ƃ��ẮA�P���ɑ̏d�Pkg ������P���̂���ς������K�v�Ƃ���Ă��܂��B

�U�T�Έȏ�ɂ����ẮA�̏d�ɊW�Ȃ��j���͂U�O���ȏ�A�����͂T�O���ȏオ��������Ă���A���E���E���E�哤���i�E�����i�ȂǁA�l�X�ȐH�i���o�����X�悭�g�ݍ��킹�Ď�邱�Ƃ��|�C���g�ł��B

�܂��A�P���̒��ŕ��U���Ď�邱�Ƃ���ł��B���E���E�[�ƂR�H�ł��������邱�ƂŁA�z�����������܂�A�ؓ��̈ێ��ɖ𗧂��܂��B����ɁA�^���Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA�����ʓI�ɋؗ̓A�b�v��ڎw���܂��B

����ς����������������āA�Ί�œ����閈�����B���N�����������A�����炵�����������邽�߂ɁA�������u�H�ׂ�́v���������Ă݂܂��傤�B

�㌎����́u�d�z�i���傤�悤�j�̐ߋ�v�ƌĂ�A�ꌎ�����̐l���i���j�A�O���O���̏㖤�i���傤���j�A�܌��ܓ��̒[�߁i���j�A���������̎��[�i���������j�ɑ����ܐߋ�̂ЂƂɐ������Ă��܂��B

��͗z�̐����Ƃ���A���̍ő�l�ł���u��v���d�Ȃ邱�̓��́A�×���艏�N�̗ǂ����Ƃ���Ă��܂����B���ɒ����ł͒������肤���Ƃ��ďd�v������A���{�ɂ���������ɓ`���܂����B

�d�z�̐ߋ�ł́A�u�e�̐ߋ�v�Ƃ��Ă��悤�ɁA�e�̉Ԃ���������A�e�������肵�Ė��a���Ђ≄���������肢�܂��B

���܂����݂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂������A���{�̔������G�ߍs���Ƃ��āA�Ē��ڂ������܂��B

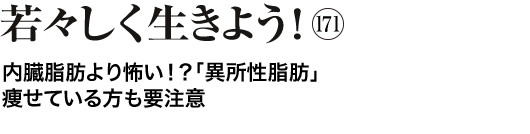

���b�͔牺���b��������b�Ƃ��Ď��b�זE�ɒ~�����܂����A�ߔN���ڂ���Ă���̂́A�{�����܂��Ă͂����Ȃ����b�זE�ȊO�ɗ��܂��R�̎��b�Łu�ُ������b�v�ƌĂ����̂ł��B�ُ������b�́A�����K���a�̌����ƂȂ邾���łȂ��A�ꍇ�ɂ���Ă͓ˑR���������댯�������邽�߁A�m���������ē������璍�ӂ��Ă����܂��傤�B

���b�̎��

�{���A���b�̓G�l���M�[�̒����ꏊ�Ƃ��Ēm���Ă���A�牺���b�͋Q��ւ̔�����̉��̕ێ��A�O������̏Ռ���������⍜����铭���������܂��B

�܂��A�������b�́A����ȊO�ɂ��ݒ��Ȃǂ̓������Œ肷�铭���������Ă��܂��B�������b�����Ȃ�����ƈ݉����Ȃǂ̌����ɂ��Ȃ�Ƃ����Ă��܂��B

�t�ɁA�������b�������߂���ƁA���A�a�⍂�����Ȃǐ����K���a�̌����ɂȂ邱�Ƃ͂悭�m���Ă��܂����A�ߐH��^���s���Ȃǂɂ��������b�̒~�ό��E����ƁA�{���Ȃ痭�܂�͂��̂Ȃ��Ƃ���ɑ�R�̎��b���~�ς���Ă��܂��̂ł��B���̏ꏊ���A�S���A�X���A�̑��A�ؓ��ȂǂŁA���̑�\�I�Ȃ��̂����b�̂ł��B

���b�̂ɂ��āA�ȑO�̓A���R�[���ێ悪�傫�Ȍ����̈�Ƃ���Ă��܂������A���ł͔�A���R�[�����̎��b�̊��҂������݂��܂����A���b�̂���̍d�ρA�̂���Ɉڍs����댯��������܂��B

�܂��A�X����ؓ��Ɏ��b���~�ς��邱�Ƃ́A�C���X�����̓�����W���Ă��܂����A�a�̌����ɂ��Ȃ�܂��B

����ɕ|���̂��A�S���ɗ��܂�ُ������b�ŁA�S�؍[�ǂ�S���̌��ǂɂ����e�����y�ڂ��āA�S�s�S�̌����ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�ӊO�ȂƂ���ł͍��i�Ȃǂ̊߂��x����ؓ��ւ̒~�ς�����̂ł��B���i�ɒ~�ς���ƁA�ؓ����œ����G�l���M�[�Ƃ��ĔR�₹�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����߁A�����l���㏸���A���A�a�̈������ɂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B

���̂��߁A�ُ������b�����炷���Ƃ́A�����K���a��ˑR���̗\�h�ɂƂ��đ�Ϗd�v�ł��B

�ӊO�ƌ���₷��

�ُ������b

�ُ������b�́A�������b���ߏ�ɂȂ�Ƃ��₷�����Ƃ͐�قǏЉ�܂������A�������b�����炷���ƂňӊO�Ƒ������炷���Ƃ��ł���̂ł��B

���̂��߂ɂ͐����K�����������K�v������܂��B�Ⴆ�A�������b�𗎂Ƃ��Ƃ��ɂ͗L�_�f�^����������邱�Ƃ��L���ł����A����ُ͈������b�����炷���߂ɂ��L���ł��B�L�_�f�^�������łȂ��g���Ȃǂ̋ؓ��𑝂₷�^���������邱�Ƃŋؓ����̎��b�����炵�A��b��ӂ��オ�邱�ƂŎ��b�ⓜ�̔R�Č������オ��̂ł��B

����ɐH�����̉��P���d�v�ŁA�����Ă��Ȃ��̂ɓ��A�a�Ȃǂ̐����K���a������Ă���l�ɑ����̂��A�Y�������̎��߂��ł��B���т₨��ȂǁA�Y��������Â������悭�H�ׂ邱�ƂŌ����l���オ��܂����A�Y�������ⓜ���̉ߏ�ێ�͎��b�̒~�ςɂ��Ȃ��邽�߁A�܂��͓��������炷�H������S������̂���ł��B

���⋛�Ȃǂ̂���ς������Ȃǂ𒆐S�Ƃ����H����S�����邱�Ƃœ��������炷���������ɂȂ�܂��B

����ς�������������ێ悵�āA�g���Ȃǂ����邱�Ƃŋؓ��������A�ؓ��ɓ����^�ԃC���X���������邱�ƂŌ����l�̏㏸��}���邱�Ƃ��ł���̂ł��B����ɁA����ƂƂ��ɐ��������ȑ����̋ؗ͂��ێ����邱�Ƃŏ����̃t���C���\�h�ɂ��Ȃ����ΓŌ��N�ɂ��ǂ��̂ł��B

�ُ������b���~�ς��₷���l�́A���������ς��܂ŐH�ׂ�l�A�Â����𑽂��H�ׂ�l�A�X�i�b�N�َq�𑽂��H�ׂ�l�A�Ă����⎉����������p�ɂɐH�ׂ�l�A�P���̕������W�O�O�O�������̐l�Ȃǂ��������邽�߁A�S�����肪����ꍇ�͍����琶���K�������P���Ă����܂��傤�B

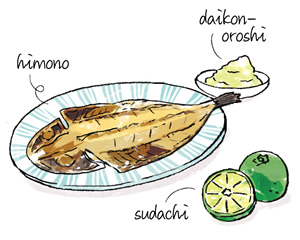

�����ɃX�_�`��卪���낵��Y����̂́A�̂���p����Ă����l�����̒m�b�B�����������A�����⎉�̋z����a�炰����A����������}������Ȃnj��N�I�ȑg�ݍ��킹�ł��B

���{�̐H��ŌÂ�����e���܂�Ă���u�����v�B�A�W��z�b�P�ȂǁA���̎|�݂�������ƋÏk���������́A�Ă������ł�����������������֗��Ȉ�i�ł��B

����Ȋ����ɂ҂�������Y�����݂��u�X�_�`�v�B�L���b�Ƃ��ڂ�����H���A���̏L�݂������A����₩�Ȍ㖡��Y���Ă���܂��B

���̐H���킹�A���͖��̑��������łȂ��A�h�{�I�ɂ��ƂĂ����ɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�����̓J���V�E���₽��ς����A�r�^�~���c�Ȃǂ��L�x�ł����A��������r�I���߂ł��B�X�_�`�Ɋ܂܂��N�G���_�ɂ́A�����̔r�o���T�|�[�g���铭�������邽�߁A�ꏏ�ɐH�ׂ邱�ƂŁA�̂ւ̕��S��a�炰�Ă���܂��B�܂��A�N�G���_�ɂ̓J���V�E���Ȃǂ̃~�l�����������ŋz�����₷�����铭����A��J�ɂ����ʂ�����Ƃ���Ă��܂��B

����ɁA�X�_�`�ɖL�x�Ɋ܂܂��r�^�~���b�́A�S���̋z������������A�R�_����p�ɂ���ĘV������K���a�̗\�h�ɂ�����Ă���܂��B�����Ɋ܂܂��c�g�`�E�d�o�`�Ƃ������I���K�R���b�_�ƈꏏ�Ɏ�邱�ƂŁA���t���T���T���ɕۂ��A�]��S���̌��N�ɂ��v�����܂��B

�܂��A�X�_�`�ƂƂ��Ɋ����ɓY�����Ԃ̈�ł���u�卪���낵�v���A������ʂ�����H�ނł��B

�卪�Ɋ܂܂��y�f�́A�Ă������̃R�Q�Ɋ܂܂�锭��������}����Ƃ����Ă��܂��B�Ȃ�ׂ��H�ׂ钼�O�ɔ�t���̂܂܂��낷�ƁA����Ɍ��ʂ��A�b�v���܂��B

���̂ق��A�卪���낵�ɂ͎E�ی��ʁA���������ď����𑣐i������ʂ�����̂ŁA�����ƈꏏ�ɐH�ׂ邱�Ƃŏ����z����⏕���Ă���܂��B���Ȃ݂ɁA���肨�낵���`�ɂ͍R�_����p�̍����h�������u�C�\�`�I�V�A�l�[�g�v�������܂܂�Ă��邽�߁A���C���i�肫�炸�ɐH�ׂ�悤�ɂ��܂��傤�B

���X�̐H��̂ЂƍH�v�����N�I�ŖL���ȐH�������T�|�[�g���Ă���܂��B

�H�̖��o�̑�\�ł���u���̂��v�ɂ́A�r�^�~���ނ��-�O���J�����L�x�B�������A��J�����[�ŐH���@�ۂ������Ղ�܂܂�Ă��܂��B���ꂩ��̋G�߁A�痿���␆�����݂��тȂǂɓ���āA�ϋɓI�ɐH�ׂĂ������������H�ނł��B

����̃I�[�v���I�����c�́A�ȒP�ɍ��Ă��сE�p���E�p�X�^�ɂ��悭�����܂��B

�h�{�I�ɂ́A�r�^�~��B�Q�͂��߃~�l�������L�x�Ɋ܂܂ꂽ�u���̂��ށv�Ɨǎ��Ȃ���ς������L�x�ȁu���v�́A�ꏏ�ɐH�ׂ邱�Ƃł���Ƀo�����X�̗ǂ��h�{���Ƃ�A�Ɖu�͂̃A�b�v���J���ʂȂǂ����҂ł��܂��B

- �E���������� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c4��

- �E�G�����M �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c2�{

- �E���߂� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c50g

- �E�n���� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c3��

- �E�ɂ�ɂ��݂̂���� �c�c�c�c�c�c1�Е�

- �E�I���[�u�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��2

- �E���E�����傤 �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�e���X

- �E���`�[�Y�E�e�т��������傤 �c�c�c�e�K��

- �@ ���������A�G�����M�͔���ɂ��A���߂��͂ق����B

- �A ���ɉ��E�����傤�������č�����B

- �B �t���C�p���ɃI���[�u���傳��1�A�ɂ�ɂ���M���A�@���u�߂ĉ��ʂ�������o���B

- �C �t���C�p�������ꂢ�ɂ��Ďc��̃I���[�u����M���A���𗬂�����đ傫������������B�S�̂ɍL���Ĕ��n��ɂȂ�����A�B���̂���B

- �D ��ɐ���A���`�[�Y�A�������傤���ӂ�B

���y�[�W�g�b�v��

�C�X���G�������y�E���� (26)

�}�J�r�A���Z���iMaccabiah Games�j�́A���_���l�̃X�|�[�c�I�肪�Q�����鍑�ۓI�ȑ������Z���ŁA�S�N�ɂP�x�A�C�X���G�������i��Ƀe���A�r�u�A�G���T�����j�ɂĊJ�Â���Ă���A�P�X�U�X�N�ȍ~�͂V���Ɏ��{����A��Q�T�Ԃɂ킽���ĔM�킪�J��L�����܂��B�u���_���l�̃I�����s�b�N�v�Ƃ��Ă�A���{�ɂ����Ă͂܂��܂�����݂������ł����A���ۓI�ɂ̓I�����s�b�N�A�T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v�Ɏ����R�Ԗڂɑ傫�ȋK�͂̋��Z���Ƃ��Ĉʒu�t�����A���E���̃��_���l�ɂƂ��čł��d�v�ȃX�|�[�c�̍ՓT�Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B

��Ȏ��{���Z�́A���Z�A�i���Z�A���㋣�Z�A���j�A���]�ԁA�{�[�g���X�A�S�O�����ڐ��ŁA���߂̂Q�O�Q�Q�N�ɍs��ꂽ��Q�P����i�V�^�R���i�E�C���X�����g��̉e���łQ�O�Q�P�N�J�Â�艄���j�ł͐��E�W�O�J�����瑍���P���l���̑I�肪�Q�����A���_���l����ڎw���ċ��������܂����B

�L�O���ׂ���P����̓C�X���G�����p���̎���̂P�X�R�Q�N�ɊJ�Â���܂����B�e�������S�O�O���̑I�肪�Q�����A���j�A�T�b�J�[�A�n���h�{�[�����͂��߁A�l�X�ȗ��㋣�Z���s���܂����B�����A���̑��͂R�N�����ɊJ�Â���邱�ƂɂȂ��Ă��܂������A�P�X�T�R�N�̑�S�����I�����s�b�N�̗��N�J�Â̂S�N���ƂɕύX����A�P�N�������ꂽ�Q�O�Q�Q�N�̑�Q�P����������Ă͒���I�ɊJ�Â���Ă��܂��B����d�˂邲�ƂɎQ�������o��I������������Ă���A����̑�Q�Q����͗��N�Q�O�Q�U�N�̉Ăɗ\�肳��Ă��܂��B

�}�J�r�A�Ƃ������O�́A�A���e�B�I�R�X�����獑����胆�_�����̐M�̎��R���������^���𗦂������_���l�̎w���҃��_�E�}�J�r�[�Ɉ���őI��܂����B���_�E�}�J�r�[�̏o���n�ł��郂�f�B�C���́A��S�����n�܂����`���ł���A�J��œ_�����鐹�����[�̏o���n�ł�����܂��B

�����Ԓ��̓��C�������͂��߁A�C�X���G���e�n���I���R�[�`�A�����c�A�ϋq�A���f�B�A���Ŗ��ߐs������A�z�e�������H���������B���������Ղ葛���ƂȂ�܂��B�Ȃ��A�I�[�v���A�W���j�A�A�}�X�^�[�Y�A�p�������s�b�N�̂S�̕���ɕ�����Ă���A�S�ẴA�X���[�g�ɊJ���ꂽ���ƂȂ��Ă��܂��B

���y�[�W�g�b�v��

�v���o�C�I�e�B�N�X�Ƃ́A�r�t�B�Y�X�ۂ���_�ۂ̂悤�ɁA�ێ悷�邱�ƂŌ��N��̌��ʂ����҂���鐶�����������̑��̂ŁA���[�O���g�┭�y�H�i�A�T�v�������g�Ȃǂɗ��p����Ă��܂��B�u�x�a�R�Q�W�v�́A���̂��є������ꂽ���~�m�R�b�J�X�Ȃ̒����ۂ̐V�����ۊ��ŁA�������邱�ƂōŐV�̍R����܂̂͂��炫�����߂Ă���邱�Ƃ��𖾂���܂����B�m�[�x�������w�E��w�܂ŗL���ȁu�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�܁v�ƌĂ��I�v�W�[�{�Ȃǂ́A����Ɖu��͎��Ì��ʂ������Ԃ鍂�����̂́A���ʂ͊��҂̂Q�`�R���ɂ����Ȃ���A�����鑟��ɂ킽�镛��p���傫�Ȗ��ƂȂ��Ă��܂��B���É���w�𒆐S�Ƃ��鋞�s��w�A��������Z���^�[�ق��̌����`�[�������ׂ����ʁA����p�����Ȃ��A���R�����p�݂̂�ꂽ���҂̒��ɑ������݂����A���̐V��̒����ۂ��g���A��葽���̊��҂ɖ����悤�ɂȂ�\��������ƁA�V���P�S���t�̉p�Ȋw���l�C�`���[�ɔ��\����܂����B���̎�ᇖƉu�ł̑傫�Ȕ����͎��̃m�[�x���܌��Ɗ��҂���Ă��܂��B��ᇂ̂���}�E�X�ɂx�a�R�Q�W��������^���A��ƕ��p����ƁA�U���ȏ�̃}�E�X�Ŏ�ᇂ������������Ƃ����ƂɗՏ����p�������s���Ă��܂��B

�Ɖu�n�͎��ȁE�Ȃ����ʂ��A�������Ȃǂ̔Ȃ�r�����邾���łȂ��A�L�͂Ȑ����@�\�Ɋւ��A���̂̍P�퐫��ۂ݂̂Ȃ炸�A�D�P�̐����Ȃǂɂ��d�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B�������A�ߏ�ȖƉu�����̓A�����M�[�⎩�ȖƉu�����������N�����A�s�\���ȖƉu�����͖��������▝�������ǁA������ւƂȂ���܂��B���̂��т̖Ɖu������p�̓N�������M�����o���Ɠ����@���ŁA�Ɖu�̎i�ߓ��ł������זE�Ƃ����Ɖu�זE������������A����炪�S�g�Ɉړ����A�����痣�ꂽ����g�D�ŖƉu���������������Ď�ᇂ��������Ȃ�Ƃ������̂ł��B���Ȃ݂ɁA���̂x�a�R�Q�W���́A���{�l�̖�Q�������ۗL���Ȃ��̂ł����A�N���X�^�j���̂�����S�[�T�C���X�e�B�b�N�̃g�N�z�֗^�����A���茺�Ă̊��������ő��B��������A���_�Ȃǂ̒Z�����b�_�����邱�Ƃ�����Ă��܂��B