���{�̎�s�B�֓��n���Ɉʒu���A�ʐς͍��쌧�A���{�Ɏ����ő�3�ʂ̋����ł����A���݂͑S���ł��ł�������1400���l����炷���E�ł��L���̑�s�s�ł��B

�m �����͂����� �n

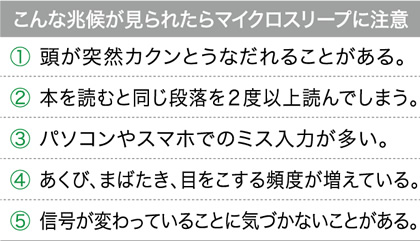

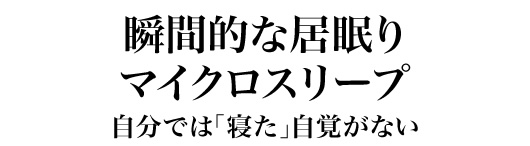

���ʂɊ������Ă������Ȃ̂ɁA�ˑR�ӎ������A���͂��狏���肵�Ă����Ǝw�E���ꂽ�肷��u�}�C�N���X���[�v�v�B�Ԃ̉^�]���ɏǏo��Ƒ厖�̂ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B

�u�}�C�N���X���[�v�v�Ƃ́A���ԋN���Ċ������Ă��鎞�ɁA�ق�̐��b�`���\�b�i�P�T�b�����j�u�ԓI�ɖ����Ă��܂����ۂ̂��Ƃł��B

�ʏ�̐����Ƃ͈قȂ�A�]�S�̂�����̂ł͂Ȃ��A�ꕔ�̔]�̈悾�����ꎞ�I�ɋ@�\��ቺ������A����R���s���[�^�̃V���b�g�_�E���̂悤�ȏ�ԁB���������āA�ڂ��J���Ă��Ė{�l�Ɂu�Q���v�Ƃ������o���Ȃ��ꍇ�������ł����A�]�g�𑪒肷��Ɛ�����Ԃɓ����Ă��邱�Ƃ��m�F����܂��B

�}�C�N���X���[�v�Ɋׂ錴���́A��J���܂ɂ��e���A�����{�P�ȂǗl�X�ł����A���|�I�ɑ����̂͐����s���ɂ����̂Ƃ����Ă��܂��B

��X������A��Ȃǂ̃V�t�g���[�N�ȂǂŐ����̃��Y�����s�K���ɂȂ肪���Ȑl�̒��ɂ́A�����o�ɐ����s���Ɋׂ��Ă���ꍇ����������܂��B

�܂��A���������ċz�nj�Q�Ȃǂɂ�鐇����Q��A�X�g���X��J�t�F�C���ێ�Ȃǂɂ�鐇���̎��̒ቺ�Ȃǂ��A�}�C�N���X���[�v���₷���Ƃ����Ă��܂��B

����ȃ}�C�N���X���[�v�̑Ώ��@�́A�܂����ɏ\���Ȑ������m�ۂ��邱�Ƃł��B���l�ɂ����Ă͂V�`�X���Ԃ̐�������������Ă��܂��B

�܂��A���C����������A�P�T�`�Q�O���̒Z�����������A�]�����t���b�V�������܂��傤�B���ɉ^�]�O���ƑO�̉����͌��ʓI�ł��B

���̑��A�]�̃G�l���M�[�ɂȂ�u�h�E�����s������ƁA���C�������N�����₷���Ȃ�Ƃ����Ă��邽�߁A ���ޗ��̂X�O�����u�h�E���łł��Ă��郉���l��H�ׂ�̂��A�]���o����������ʂ�����Ƃ����Ă��܂��B

�}�C�N���X���[�v�͓�������\���Ȑ������Ƃ�A���C���������炷���ɑΏ����邱�Ƃ��d�v�ŁA���̂�h�����Ƃɂ��Ȃ���܂��B

�S���W���́u��i����Ԃ��j�v�B���߉ޗl�̒a���������j�����镧���s���̂��ƂŁA��ʓI�ɂ́u�Ԃ܂�v�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�V���I������������{�ɓ`���A�ȗ����N����s���Ă���s���̈�ł��B

���̍s���̎��A���߉ޗl�̑��ɊÒ��������銵�K������܂��B����́A���y������ƍ����̂P�O�O�`�P�O�O�O�{�̊Â��ɂȂ�Ò����g�����ƂŁA�u��ɗ��҂��悢�������s���ĕ��a�Ȑ����K���ƁA�Â��I���~��v�Ƃ����Ӗ������邻���ł��B

�Ò��́A�Ö����ʈȊO�ɒ��Í�p�A�R�A�����M�[��p�ȂǗl�X�Ȍ��\������Ƃ����Ă��܂��B�J�t�F�C����^���j�����܂܂��q����D�w��������S���Ĉ��ނ��Ƃ��ł���̂ŁA���i�̌��N���Ƃ��Ď����ꂽ���ł��ˁB

���A���{�ł͓��͊��҂���ϑ����A���v�ł͑S���Ŗ�R�S���V��l�Ƃ���Ă��܂��B�Ⴆ�A�l���R�T���l�s�s�́A�a�̎R�s�A�����s�V�h���k��A�ޗǎs�A���Ύs�A�z�J�s�Ȃǂ̐l���Ɠ������炢�ł��B�S���ɂ͖�S�T�O�O�̓��͎{�݂����݂��Ă���A�g�߂Ȏ{�݂Ɣ�r����ƑS���̍����w�Z�S�V�O�O�Z�Ɠ������炢�̐��ɂȂ�̂ł��B

�l�H���͂̌���

�l�H���͂̌����Ƃ��čł������̂����A�a���t�ǂŁA���͊��҂̂R�X.�T�����߁A���ɖ��������̐t���Q�S.�O���A�t�d���ǂP�R.�S���ƂȂ�܂��B

����́A���͂̋Z�p���i�����A���҂̕��ώ����́A�T�O�Œj���P�V.�S�N�A�����P�X.�W�N�A�U�O�Œj���P�Q.�R�N�A�����P�S.�R�N�A�V�O�Œj���V.�X�N�A�����X.�R�N�ƕ���Ă��܂��B

�����납�玩�g�̌��N��Ԃ��ӎ����Ă������Ƃ���ł��B

�t�@�\�ቺ�̃T�C��

�t���͌�������������ŁA�P���Ԃɖ�P���b�g�����̌��t������܂��B�������A�@�\���ቺ���邱�Ƃɂ���Đ����̔r�������܂��ł����A�ނ��݂⌌���������Ȃ�A�S�؍[�ǂ�]�[�ǂ̌����ɂȂ�܂��B

�܂��A�����^�r�^�~���c�����Ȃ��Ȃ�A���̃J���V�E�����������邱�Ƃō������낭�Ȃ�A���t�𑝂₷�z���������o�ɂ����Ȃ�n���ɂȂ�ȂǁA���낢��ȏ�Q�ɂ��Ȃ���܂��B

��ւ��P�T�ԏo�Ȃ��Ă��֔�ōς݂܂����A�A���P�T�ԏo�Ȃ�������A�ŏǂɂȂ薽�̊댯�ɂ��炳��Ă��܂����߁A�u�t�������������߂�v�Ƃ����鏊�Ȃł���܂��B

�t�@�\���ቺ���Ă���T�C���Ƃ��āA�ˑR�ɔA�̗ʂ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������܂��B�P���ɂQ��ȉ��ɂȂ�قǏ��Ȃ��ꍇ�͋}���t��Q���^���A��̕���p�Ȃǂł��N���邱�Ƃ�����܂��B

�钆�Ƀg�C���ɍs�����߂ɉ��x���N���錴���̈�ɔA�̔Z�k���ł��ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��l�����܂��B�Q�Ă���Ԃɉ��x���g�C���ŋN���Ȃ��Ă������̂͐t�����A��Z�k���邱�ƂŔr�������炵�Ă��邩��ł���A�Z�k�@�\���キ�Ȃ�ƌ��ʂƂ��ĉ��x���N���Ă��܂��̂ł��B

������A���ނ炪���肪�����邱�Ƃ��t�@�\�̒ቺ�ɂ��̉t�̃o�����X���ۂĂȂ��Ȃ��Ă���T�C���ł��B

���ĂȂǂ̒Y��������H�ׂ���A����Ȗ��C�ɏP����̂́A�����l�X�p�C�N�Ƃ����}���Ȍ����l�̏オ�艺���肪�����ł��B������J��Ԃ����ƂŌ��ǂɃ_���[�W���邽�߁A�����̑����t���̌��ǂɂ��_���[�W���₷���Ȃ�܂��B

�t���͑̉��⌌���Ȃǂ̐����邽�߂ɕK�v�ȍP�퐫�̒������s���Ă��邽�߁A�����납��@�\�ቺ��\�h����ɂ͐H���̉e�����傫���W���Ă��܂��B

�t�@�\�ƐH����

�����t���a�̌����Ƃ��đ傫���̂��A�H������ێ悷�鎉�b����ł��B�����͌��t���̃J���V�E���Ɣ������ăZ�����g�̂悤�ȏ�ԂɂȂ�A���ꂪ���Ǖǂɕt�����邱�Ƃœ����d�����i�݁A�A�ǂɏ���������A�l�t�����Ȃǂ̖э��ǂɌ������s���͂��Ȃ��Ȃ邱�ƂŐt�@�\���ቺ���A�����t���a�ɐi�s����̂ł��B

�����⎉�b�𑽂��܂ސH�i�Ƃ��Ăَ͉q��َq�p���A�Â����ݕ��A���⎉�g�A�n����x�[�R���A�t�@�X�g�t�[�h��C���X�^���g�H�i�A���H�H�i�Ȃǂ�����A�t�@�\�̕ی��ێ��ɂ́A�ł�����肱����H�߂��Ȃ��H�������]�܂�܂��B

�܂��A�����납������ꂽ�����ǂ��H�i�Ƃ��āA�哤���i�A�Ή��F��A�C���A���̂��ȂǁA�܂��A�X�C�J�Ɋ܂܂��V�g�������͌��ǕǂɈ�_�����f����茌�ǂ��_�炩�����Ċg�����邽�߁A�t���̌����̕��S������t���̕ی�ɂ��𗧂��܂��B

�t�@�\�̒ቺ��h�����Ƃ́A���ʓI�Ɍ��N�����̉��L�ɍv������̂ł��B

��y�ɕ֗��ɗ��p�ł���R���r�j�H�́A�I�ѕ���g�ݍ��킹�ʼnh�{�o�����X�̐������H���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B����́A�R���r�j���͂�̑I�ѕ���A�ꏏ�ɐH�ׂ�Ɨǂ��v���X�H�ނ̏Љ�����܂��B

�Ȃ�ׂ�����̂��т��o�����X�悭�c�Ǝv���Ă��Ă��A�Z�������̃����`��[�H�ɃR���r�j�𗘗p����l���������Ǝv���܂��B�ŋ߂ł́A�L�x�ȕi�ڂ������Ă���A��y�ɂ����Ȃ��̂���ɓ���悤�ɂȂ�܂����B

����ȃR���r�j�H��I�Ԏ��ɒ��ӂ������̂��A�u��H�E��E���v�̃o�����X�ł��B�u��H�v�͂��т�˗ނȂǂ̒Y�������A�u��v�͓��⋛�Ȃǂ̂���ς����A�u���v�͖�₫�̂��A�C���ނȂǂ̃r�^�~���E�~�l�����E�H���@�ۂł��B

�R���r�j�H�ł͂������ɂ��肾���A�˗ނ����A�܂��͖˗ނƂ��ɂ���A�T���h�C�b�`��y�p���ȂǁA��H�݂̂ɕ����J�����[�̍����g�ݍ��킹�ɂȂ肪���ł��B�P�i�̏ꍇ�́A���ɂ���Ɠ��g���A�T���_�Ȃǂ̑g�ݍ��킹���ӎ�������A���̓��ٓ��Ȃǂ̋�����Ȃǎ�̑������ٓ���I�Ԃ悤�ɂ��āA�Y��������肽��ς���������������悤�ɂ��܂��傤�B����ɁA�T���_���̑y���v���X���ăr�^�~���A�~�l������⋋���A�X�C�[�c��I�ԂȂ�t���[�c�̓��������̂�I�ԂƂ悢�ł��傤�B

�����āA�R���r�j�H�Ƀv���X������Ȃ�A�f�R�L�E�C�ł��B���炩���߃R���r�j���͂��܂��Ă�����͉Ƃ���L�E�C���P�`�Q���Q���ĐH�ׂ܂��傤�B

�L�E�C�͉h�{�w�̃v�����F�߂�ŋ��̃t���[�c�B�S�[���h�L�E�C�P�łP���ɕK�v�ȃr�^�~���b���₦��ق��A����l�ɕs���������ȐH���@�ہA�����Ɋ������S��t�_�A���̑��J���E���A�}�O�l�V�E���A�r�^�~���d�A�a�U�A�j�Ȃǂ��܂��܂ȉh�{�f���ێ�ł��܂��B�����ɐ��ăX�v�[���ŐH�ׂ���Ƃ�����y�������ꂵ���ł��ˁB

�܂��A�L�E�C�t���[�c�͂f�h�l���Ⴍ�A�����l�̏㏸���ɂ₩�ɂ��Ă�����p������̂Ō����l�X�p�C�N�����炵�܂��B�����l���C�ɂȂ���́A�H���̂R�O���O�ɐH�ׂ�Ƃ����ʂ����Ă����ł��傤�B

�Â��Ă݂��݂������t�L���x�c���ۂ��ƐH�ׂ���I�C���ρB�t�L���x�c�͏����𑣂��A�݂ɗD�����A���Ƀr�^�~��C���L�x�Ȃ̂Ŕ�ꂪ�o�₷�����̎����ɂ��АH�ׂĂ�������������ł��B�L���x�c�ȊO�ɂ��V���Ⴊ�A�V�ʂ˂��A�A�X�p���Ȃǂ̏t������č��̂��������߂ł��B

�ŋ߂̓I���[�u�I�C���ƃj���j�N���g�����X�y�C�������́u�A�q�[�W���v���l�C�ł����A���̃��V�s�́A��ɍޗ�����ꂽ�炠�Ƃ͂���������ʂ�̂�҂����ŁA�H�ނ̎|�݂������o���A�h�{���������Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B

�I���[�u�I�C���̓I���C���_���听���̂��߁A�I���K9�n�̖��Ƃ����A���̃I���K9�n�̖��͎_�����ɂ����ALDL�i���ʁj�R���X�e���[���⒆�����b�̑�����}���铭��������܂��B

�M�X�̖�ɁA�ɂ�ɂ��̍���̃I�C�������܂�A���C���̂��܂݂Ƃ��Ă��������߂ł��B

- �E�t�L���x�c �c�c�c�c�c�c�c�c1��

- �E���߂� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c80g

- �E�ɂ�ɂ� �c�c�c�c�c�c�c�c�c2��

- �E�E�C���i�[ �c�c�c�c�c�c�c�c6�{

- �E�p�Z���݂̂���� �c�c�c�c�K��

- �yA�z

- �E���[���G �c�c�c�c�c�c�c�c�c1��

- �E�����C�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c1/4�J�b�v

- �E�I���[�u�� �c�c�c�c�c�c�c�c1/4�J�b�v

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c������1

- �E�e�т��������傤 �c�c�c�c�c���X

- �@ �L���x�c��4����ɂ���B���߂��͏��[�ɕ����A�ɂ�ɂ��͔���ɂ���B

- �A ����@�A�E�C���i�[�����A�yA�z��������B�W�����ĉɂ����A�ϗ���������30�`40���A���ʂ�܂ŏ����ςɂ��A�p�Z�����U�炷�B

���y�[�W�g�b�v��

�C�X���G�������y�E���� (21)

���̔N�ɂ���đ����̕ϓ��͂���܂����A�C�X���G���̎l�G�ɂ��Ă��Љ�܂��B�����n��Ɉʒu���A�N���C���������J�����Ȃ��C���[�W������C�X���G���ł����A���ۂ͓��{�Ɠ����悤�Ɏl�G�����݂��܂��B�����Ƃ��Ă͑傫�������ĉJ�G�Ɗ��G������A�T�`�P�O�����͊��G�A�P�Q���`�Q�����͉J�G�ƂȂ�܂��B

�y�t�z�Q���`�S�����B��{�I�ɏt�͂ƂĂ��Z���A�J���̏I���ɂ킸���ɂ�����x�ł��B�ۂ��ۂ��������A�ƉԂɈ�ꂽ�i�F���L����܂��B�ό��ɂ͂����߂̋G�߂ł��B

�y�āz�T���`�W�����B���G�ɂ�����J�͂قڍ~��܂���B�������������Ȃ�܂��B�C�����Ȃǂɂ͍œK�̃V�[�Y���ł��B�C�[�X�^�[�̎����͊ό��n����ϓ��킢�܂��B

�y�H�z�X���`�P�P�����B�H���t�Ɠ��l�ɂƂĂ��Z���A���G�̏I���ɂ킸���ɂ�����x�ł��B������悤�ȏ������߂�����܂��B�~�ɂ����ĉJ�����n�܂�A�܂��J�̓��������܂��B�X���ɂ̓��_�����̐V�N������܂��B

�y�~�z�P�Q���`�P�����B�J�G�ɂ�����A�P�N�̉J�̑唼�͂��̎����ɍ~��܂��B�������A�R�[�g�ނ𒅂ĉ߂����܂��B�G���T�����ȂǎR�̏�ł͎��ܐႪ�~��܂��B

�C�X���G������͍��N���t�̕ւ肪�͂��Ă��܂��B���ɃC�G�X�E�L���X�g���`�����J�n�����ꏊ�ł���C�X���G���k���̃K�������ΔȂ́A�����̃C�G�X�䂩��̐��n���������Z�Ȍi�F�̒��ɘȂ�ł��܂��B�t�ɂȂ�Δ������Ԃ��炫����쒹�������A�V���́u��̒��E��̉ԁv�̏͂�f�i�����܂��B

���̂悤�ɏt�̓C�X���G���̃x�X�g�V�[�Y���Ƃ������鎞���ɂȂ�܂��B���i�͒��F�̍����E�y���n�тł����A�t�ɂ͑�n���ƉԂ̂��イ����ŕ����܂��B�����͂��̔������i�F���ς邱�Ƃ���N�̊y���݂ɂ��Ă��܂��B�܂��A�C�X���G�������U��n�C�L���O�̃C�x���g���e�n�ŊJ�Â���Ă��܂��B

�C�X���G���̏t�̕������Ƃ��āA��ڂ͓��{�̍��ɂ��悭�����A�[�����h�̉Ԃł��B�A�[�����h���Ɉ�����ݓ����ƁA�ق̂��ɊÂ����肪�L����A������Ղ�̋C���ɂЂ���܂��B

��ڂ̓A�l���l�i�J���j���b�g�j�̌Q���ł��B�A�l���l�̓C�X���G���ōł��L���ȉԂŁA�ꌩ�̉��l������܂��B

���y�[�W�g�b�v��

�������̑̂̋ؓ���z�������Ȃǂ̍ޗ��ɂȂ�̂�����ς����ł����A���́A�C���t���G���U�⊴�����ݒ����ȂNJ����Ǘ\�h�̂��߂ɂ��ϋɓI�ɐێ悵�����h�{�f�ł��B

����ς����͂Q�O��ނ̃A�~�m�_����\������Ă���A���̂����̂X��ށi�o�����A���C�V���A�C�\���C�V���A�X���I�j���A���`�I�j���A���W���A�t�F�j���A���j���A�g���v�g�t�@���A�q�X�`�W���j�́A�̓��ŕK�v�ʂ������ł��Ȃ����߁A�H������ێ悷��K�v������܂��B �����̃A�~�m�_��K�{�A�~�m�_�i�s���A�~�m�_�j�Ƃ����A���̈�ł��s������ƁA�̂̒��ł͂���ς�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A���̃g���u�����h�{�����łȂ��A�R�̂��s�����Ɖu�͂̒ቺ�ɂȂ���܂��B

�R�͖̂Ɖu�O���u�����i���[�O���u�����j�Ƃ�������ς����ŁA���̖h��ɓ����Ă��܂��B�ۂ�E�C���X�ȂLjٕ����̓��ɓ���ƁA���ٕ̈��ɂ���R���Ɠ��ٓI�Ɍ�������R�̂����A�ٕ���r������悤�ɓ����܂��B �������̑̂͂ǂ�Ȉٕ����N�����Ă��A�҂����荇���R�̂���邱�Ƃ��ł��܂��i�l���Ɖu�j�B

�̂̐������������d�ʂ̔����ȏオ����ς����ŁA��⍜�E�ՑсA�畆�Ȃnj����g�D�̃R���[�Q���A�ؓ��̃~�I�V���ƃA�N�`���A�є���܂̃P���`���Ƃ��������̂̍\�z�ޗ��ɂȂ�܂��B�z�������i�y�v�`�h�z��������A�~�m�_�U���̃z�������j�Ƃ��āA���̂̍P�퐫�ێ��i�z���I�X�^�V�X�j�ɂ��֗^���܂��B�܂��A�̉t�̒��߈��q�Ƃ��čזE�Ԃ̐����q�̗���߂���ƂƂ��ɉh�{�f�̉^�������Ƃ��Ă������܂��B

�G�l���M�[���Ƃ��āA����ς����͂P���������S�L���J�����[�̃G�l���M�[�����܂��B��������ю����̐ێ�ʂ����Ȃ��Ƃ��ɂ́A�̂̂���ς������������G�l���M�[���Ƃ��Ă̗��p���D�悳��܂��B

�P���ɕK�v�Ȃ���ς����͊����ʂ�R���f�B�V�����ɂ��ω����܂����A�̏d�P�����ɑ��ĂP���ێ悪�ڈ��ʂƂȂ�܂��B

����ς����͖Ɖu�ɂ����ďd�v�ȍR�̂����łȂ��A�Ɖu�זE�̍ޗ��ł�����܂��B�����Ǘ\�h�̂��߂ɂP�N��ʂ��ĕs�����Ȃ��悤�ɁA�z�����̍����ᕪ�q�R���[�Q���Ƃ��Ė����P�T���͐ێ悷�邱�Ƃ������߂ł��B