日本のほぼ中央にあり、世界文化遺産の富士山や日本一のお茶所として知られています。県内には熱海・伊東・修繕寺温泉など人気の温泉地が多数あります。

[ 答えはこちら ]

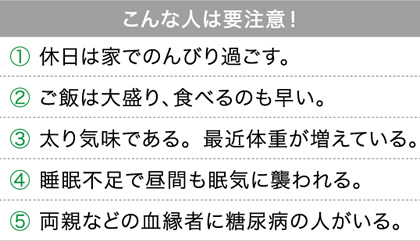

日本人の4人に1人が糖尿病、その予備軍といわれています。健康診断で引っかかっていなくても、"血糖値高め" 状態が続く「血糖負債」はさまざまな病気のリスクを高めるので注意が必要です。

血糖値が高くても、それ自体には症状がないため、本人も知らず知らずのうちに病気を引き起こすリスクが高まっている状態を「血糖負債」といいます。

定期的に健康診断を行なっているから大丈夫!と思われがちですが、健康診断では絶食をしてから受けるので、食後の血糖値は通常調べません。そのため、高血糖状態になっていて気づかないまま放置してしまうケースが頻発しています。

血糖値の高い状態を放置していると、たとえ糖尿病を発症する手前の段階であっても、全身の血管が長期間傷つけられることによって動脈硬化が進み、心疾患や脳卒中、がん、認知症などのリスクが高まります。

血糖負債について、健康診断結果表などで気にしてチェックしていただきたいのが、「HbA1c」という数値です。

健康診断結果に表記される「空腹時血糖値」とは、採血時の血糖値を表すもので、採血前の食事などによって大きく変動しますが、「HbA1c」は血液中のヘモグロビンがブドウ糖と結合してできた「糖化ヘモグロビン」の割合を調べる検査のため、検査前の食事などの影響を受けません。

一般的に、このHbA1cが6.5%以上になると血糖負債になり、糖尿病やその他合併症などの病気リスクが高まるといわれています。

借金が増えるほど返済が難しくなるように、血糖負債も蓄積するほど、元に戻すのが難しくなるので早めの対策が重要です。

血糖負債は食後の高血糖が続くことから始まります。したがって、血糖負債を予防するためには、食後血糖値の上昇を抑える生活習慣が肝になります。

必要以上にエネルギーを摂取しないよう、メニュー内容や量を記録する、サラダや副菜を先に食べるなどを習慣づけましょう。

5月頃に見頃を迎える「バラ」。美や愛情を表現する花として世界的に知られていますね。

花にはそれぞれ花言葉がありますが、バラは色や本数によって花言葉が異なること、知っていますか?例えば、赤いバラは「情熱」、白いバラは「純潔」「尊敬」「無邪気」、イエローのバラは「友情」「平和」など。

また、本数では、1本だと「ひとめぼれ」「あなたしかいない」、2本なら「この世界にはあなたと私2人だけ」、3本だと「愛しています」「告白」、4本は「死ぬまで気持ちは変わりません」、99本は「永遠の愛」、100本が「100%の愛」、そして、108本が「結婚してください」だそうです。

色と本数を組み合わせて気持ちを表現してみるのもいいですね。

近頃、公園や堤防などだけでなく街なかでもウォーキングやジョギングをしている人をよく見かけるようになりました。運動や健康に対する意識が高まりつつあるように感じられます。関節の健康維持のためにも筋肉に負荷をかけることは大切です。それとともに関節成分の補給も心掛けて、効率よく関節の健康維持につなげましょう。

散歩やウォーキング

人口が増えている

1996年から2022年まで、18歳以上の男女3000人を対象にした調査では、散歩やウォーキングを週に1回以上する人は、60代以上で47.5%と約2人に1人が毎週散歩やウォーキングを習慣として継続していました。また、20代~50代では約30%で、3人に1人が行っていました。

一方で変形性関節疾患を患っている方は60歳以上の人口の80%とも報告されており、年齢と共に足、腰、背中などの関節疾患を抱える人も増えているようです。

関節疾患の予防のためには適度な運動だけでなく、関節の健康を維持していくための食生活も日頃から心掛けることが大切です。

関節の健康に必要な

食生活

関節の健康のために摂取したい成分としてN-アセチルグルコサミン、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸などがよく知られています。

N-アセチルグルコサミンは、カニやエビの甲羅に多く含まれる成分ですが、そのまま食べられませんので抽出されます。また、N-アセチルグルコサミンは、人の軟骨の構成成分として知られています。

コンドロイチンは、サメの軟骨から抽出される成分で保水効果が知られ、関節のクッションの働きをするといわれています。

ヒアルロン酸は、関節周りの関節液に含まれ潤滑油の役割をしています。

これらはどれも関節には必要な働きを持ちますが、コンドロイチンもヒアルロン酸もN-アセチルグルコサミンから作られるため、効率よく摂取することが大切で、近年は、関節の健康維持のために注目されています。

N-アセチルグルコサミンの研究報告

ひざ関節軟骨の摩耗の研究として変形性膝関節症の患者にグルコサミン15gを与え3年間にわたりプラセボと比較したデジタル画像解析では、グルコサミン摂取群はすり減りを5分の1に予防したことが報告されました。

他にも関節の痛みや関節機能についても、グルコサミン摂取群は約3倍の改善を報告しています。

その他にも、変形性膝関節症の患者を対象とした研究報告では、摂取4週間後から痛みなどの症状の改善が見られ、8週間後にはさらに改善されていました。

しかし、軟骨再生の明確なメカニズムが解明されていないため、軟骨の再生については見解も異なるようですが、様々な研究により関節軟骨にN-アセチルグルコサミンが必要であることが浸透し、関節の健康が呼びかけられるようになりました。

関節軟骨は水分をたっぷりと含んで潤ったスポンジのようなイメージで、関節の骨と骨がぶつかるのを防ぐクッションの役割をしています。

また、ヒアルロン酸は肌の潤いや滑らかさを保つ、肌荒れの改善、肌の老化や乾燥肌の改善、 肌のかゆみの改善などの働きがあることも知られており、N-アセチルグルコサミンの摂取は、関節だけでなく知らず知らずのうちに肌、爪、髪などの健康にも役立っているようです。

屋外でウォーキングなどをする時に肌や髪も綺麗で足取りも軽くなると、心も体もさらにリフレッシュしながら健康維持につなげることができます。

6月から9月にかけて旬を迎える夏野菜「トマト」。赤色の果肉には、栄養成分の魅力がつまっています。その良さを引き出してくれるのが濃厚な味わいと栄養価が高い果実「アボカド」です。

夏野菜の代表格「トマト」は、カロチノイドの一種「リコピン」を豊富に含む抗酸化力の高い食材です。

ヨーロッパでは、「トマトが赤くなると医者が青くなる」といわれるほど栄養がたっぷりで、リコピンのほか、風邪予防に働くビタミンC、 たんぱく質の代謝を助けるビタミンB6、血液中の塩分を排泄し、むくみ予防に効果的なカリウムなども含まれています。

特に、その抗酸化力は強力で、悪玉(LDL)コレステロールの酸化を防いでくれることから、血流をよくする効果や、生活習慣病を予防する効果が期待されています。

トマトを選ぶ際は、真っ赤で熟しているもの、皮に色ムラがなくツヤとハリがあるもの、ヘタの緑色が濃く、ピンとしているものを選ぶと良いでしょう。

ちなみに、普通のトマトとプチトマトを比べてみると、βカロチンとビタミンCにおいてはプチトマトの方が普通のトマトより2倍近く含まれており、他の栄養素についても、ほぼプチトマトが上回っています。味についてはそれぞれ特徴がありますので、料理によって使い分けると良いですね。

そして、そんなトマトと相性抜群なのが「アボカド」です。森のバターといわれるほど脂質を多く含みますが、その脂質の多くはオレイン酸で、トマトのリコピンの吸収率を上げてくれるほか、トマトと同様、悪玉(LDL)コレステロールを下げる働きがあるので、動脈硬化や心臓病の予防効果が期待できます。

アボカドを選ぶ時は、皮が黒いもの、触った時に少し柔らかく弾力があるもの、ヘタ部分が乾燥していて浮き出ているものを選びましょう。また、アボカドの栄養素を余すことなく活かすためには、しっかり熟していることが大切です。少し硬い場合は火を入れると食べやすくなるので、試してみてください。ちなみに、オリーブオイルもリコピンの吸収を高めます。

子供から大人まで人気のナゲットをぜひ手作りしてみてください。鶏ひき肉に豆腐を入れることでヘルシーでふわふわの食感が楽しめます。また、コーンの自然な甘みとつぶつぶ感がよいアクセントになっています。栄養的にも鶏ひき肉・豆腐はともに、良質なタンパク質が豊富なうえ、低脂質で低カロリーの食材です。とうもろこしは、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方が含まれているため、腸内環境を整え、免疫力アップにつながります。しかも、血行を良くするビタミンB群やカリウムも含まれ、これからの季節、気になるむくみ解消も期待できます。

- ・鶏ひき肉 ……………………150g

- ・絹ごし豆腐 …………………150g

- ・粒コーン ……………………60g

- ・油 ……………………………適量

- ・トマトケチャップ …………適量

- 【A】

- ・片栗粉 ………………………大さじ2

- ・マヨネーズ …………………大さじ2

- ・しょうゆ ……………………小さじ1

- ・鶏がらスープの素 …………小さじ1

- ・塩・こしょう ………………各少々

- ① 豆腐はキッチンペーパーで包み、耐熱皿にのせてレンジ(600W)で約2分加熱し、水気をきる。

- ② ボウルに粗熱がとれた①、鶏ひき肉、コーン、【A】を入れてよく混ぜ合わせる。

- ③ フライパンに多めの油を熱し、②を丸め入れて揚げ焼きにする。

- ④ お好みでケチャップをつけていただく。

▲ページトップへ

イスラエルの風土・文化 (22)

イスラエルは1948年5月14日に独立を宣言しました。この日を建国記念日/独立記念日(ヨム・ハアツマウート)と定め、他の祝祭日と同様の宗教的催事として毎年盛大にお祝いします(2025年は5月1日。ユダヤ暦で祝われるため西暦では毎年異なる期日となります)。

その独立記念日の前日はイスラエル戦没者追悼記念日(ヨム・ハジカロン)と定められています。ハジカロンというのは「記憶」という意味があり、多くの犠牲のもとに現在の国、自分たちの生活があるという感謝を忘れないためにも、イスラエル独立の戦いのために亡くなった兵士やテロで犠牲になった方々を追悼するための大切な日と位置付けられています。

ヨム・ハジカロンの始まりは、前日の夜8時。1分間のサイレンが国中に鳴り響くと、皆が作業している手を止め、黙祷をします。テレビやラジオでは明るい娯楽番組やアップテンポな歌などを自粛し、追悼や戦争に関するドキュメンタリーが放映されます。また、スーパーやレストランを始め、映画館などの娯楽施設が閉まり、まさに国中が喪に服します。

また、ヨム・ハジカロン当日の朝11時にもう一度サイレンが鳴り、学校などでも戦没者の墓地や当時の戦場を訪ねるなど、様々な式典が行われます。ユダヤ教の聖地である西の壁(嘆きの壁)を訪れ、追悼する人の姿も見受けられます。

そして、日没からは独立記念日に向けて、お祭りムードへと一転します。スタートの合図はイスラエルの各地で一斉に打ち上げられる花火で、多くの人が通りに繰り出して踊り明かします。夜が明けると、家族でピクニックに出かけ、楽しくバーベキューなどをするのが一般的です。

この日は国中が国旗にちなんだ青と白に染まります。開放的で喜びに満ちた雰囲気に包まれ、街を走る車には国旗がたなびき、小さな旗をいくつも連ねた飾りやモビールなどで家庭や店舗が装飾されます。テレビでは独立を祝う特別番組や建国前後の様子を題材にした映画やドラマが一日中放映され、国民は戦没者の貢献の上に成り立っている建国について思いを巡らせます。このように、独立記念日は心から独立の喜びをかみ締める貴重な機会となります。

▲ページトップへ

熱量はカロリーとも言い表され、私たちの体を動かす力となるものです。これは、食品中に含まれるたんぱく質・脂質・炭水化物の量で決まり、日常生活におけるカロリー摂取量と消費量のバランスにおいて、取りすぎると〝肥満"に、不足すると〝やせ"に繋がってしまいます。必要な熱量は、体格や1日の活動量(仕事量)によって個人差があるので、表示されている熱量の値だけに注目しないことが重要です。

摂取する熱量が適正であっても、中身のたんぱく質・脂質・炭水化物のバランスが偏っていれば、病気の発症に繋がることがあります。健康の維持・増進や生活習慣病の予防のために日々の食生活は大切ですが、ダイエットや栄養面を意識しながら適正体重も維持しようと、食事や食品のカロリーを気にされる方が意外に多いのも現実です。前記のとおり、カロリーとは熱量(エネルギー)を表す単位の一つで、1cal(カロリー)は1gの水の温度を1℃上昇させるのに必要な熱量(エネルギー)のことで、食品領域では一般に1000calを意味するkcal(キロカロリー)を用います。

さて、カロリーという言葉を使ったキャッチコピーに「カロリーゼロ」「低カロリー」「カロリー控えめ」といった表記をよく見かけますが、それぞれ意味が異なります。カロリーゼロやノンカロリーなどは100g(ml)当り5kcal未満のものに表記が可能です。例えば500ml飲料の場合25kcal未満なら「ゼロ」などと表記できます。これはスティックの砂糖(3g)の約2本分に相当し、カロリーゼロは必ずしも0kcalとは限らないことを知っておく必要があります。

また、低カロリーやダイエット○○、カロリー控えめ(ライト)などは100g(ml)当り40kcal未満(飲料は20kcal未満)のものに表記できますので、500ml飲料で100kcal未満であれば「低」とか「ダイエット」という言葉が使われますが、スティックの砂糖8本分に相当することに要注意です。カロリー制限に役立つアイテムも、度が過ぎれば思った以上にカロリーをとってしまう可能性がありますので、「適量」を心がけ上手に取り入れる必要があります。