�]�ˎ���ɂ͓V���̑䏊��搂��A�S������H�ނ��W�܂�A�H���|��̊X�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�V���{���̉Ԃ͂Q����A�ʐ^�̉Ԃ̉Ԍ��t�́A�u�����v�ł��B

�m �����͂����� �n

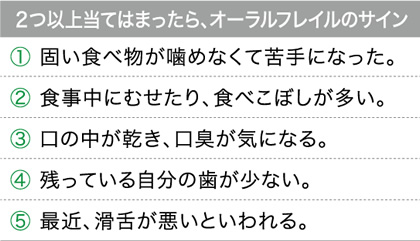

�ŋ߁A�ł������H�ׂÂ炭�Ȃ����A�H�����ɂނ��₷���Ȃ����c�Ȃǂ���������A�u�I�[�����t���C���v�̃T�C���B�H�ׂ邾���łȂ��A���̋@�\�̐����́A���X�̕�炵�ɗl�X�ȉe����^���܂��B���Ђ��̋@��ɂ����g�̌��̏�Ԃ��ӎ����Ă݂Ă��������B

�u�I�[�����t���C���v�Ƃ������t��m���Ă��܂����H�܂����܂莨����݂̂Ȃ����̃I�[�����t���C���Ƃ́A�I�[�����i���j�̃t���C���i����j�Ƃ����Ӗ��̑���ł��B}

���̋@�\�̌���ȏ�ԂƋ@�\�ቺ�̊Ԃɂ����Ԃ̂��Ƃ��w���A�Ⴆ�A�ŋ߂悭�ނ���A�H�ׂ��ڂ����������A���オ�����Ȃ����Ȃǂ̂�����Ƃ������Ɋւ���g�������Ȑ����h�̂��Ƃ������܂��B

�I�[�����t���C���̍��{�I�Ȍ����͉���ł����A�����⎕���a����u�������Ƃɂ���Ď��̌��N�������A��炩�����̂�H�ׂ邱�Ƃ��K���ƂȂ��Ċ��ނ��߂̋ؓ����g��Ȃ��Ȃ�A�����āA�ؗ͂������邱�Ƃł���ɓ�炩�����̂�I������悤�ɂȂ�A�ǂ�ǂޗ͂�������Ƃ������̘A���������N�������Ƃ��A�����̈�Ƃ����Ă��܂��B

�I�[�����t���C���ɂȂ�ƁA�g�̓I�t���C����T���R�y�j�A�A�v���F��A���S�̃��X�N�Ȃǂ����܂邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���������āA�����̌��N��Ԃ����ɂ߂�d�v�ȃT�C���Ƃ��āA�I�[�����t���C�����������Ȃ����Ƃ���ł��B

�����ĉ����A�I�[�����t���C���̈�Ԃ̃|�C���g�́A�K�ȑΏ����s�����ƂŁA�@�\�ቺ�����P�ł��邱�Ƃł��B

�����⎕���a�̃��X�N�������邽�߂ɁA���ԃu���V��f���^���t���X��L�����p���Č��̒��𐴌��ɕۂ��ƁA�������ڂ߂��艡�ɊJ�����肵�ĐO��j�̋ؓ����������ƂȂǂ�S�����邱�ƂŁA�I�[�����t���C�������P�E�\�h���邱�Ƃ��ł��܂��B

�l���̑傫�Ȋy���݂ł���H�ׂ邱�Ƃ̊�т���������A���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V���������ɂ����Ȃ��ČǓƊ��𖡂키�ȂǁA������������̎��i�p�n�k�j�������Ȃ����߂ɁA�K�Ȍ����P�A���s���A���̌��N���ێ����Ă����܂��傤�B