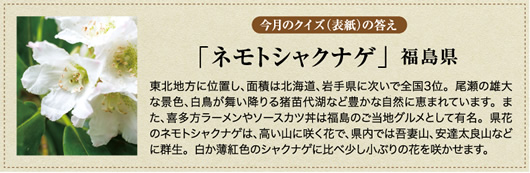

���k�n���̍œ�[�ɂ��錧�B�֒�R���͂��߁A�_��I�ȌܐF����A���c��ȂǗY��Ȏ��R�Ɍb�܂�A�`���H�|�ł����Î���̎Y�n�Ƃ��Ă��L���B

�m �����͂����� �n

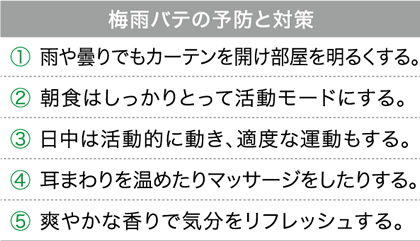

�~�J�̎����ɂȂ�ƁA��������s����������l�������悤�ł��B�ŋ߂ł́A�ăo�e�Ȃ�ʁu�~�J�o�e�v�Ƃ����Ă���A�J�̓���V��̈������ɓ��ɂ⌨������͂��߁A���q�������Ȃ��Ă��܂��Ǐ���w���܂��B

�~�J�̎����ɂȂ�ƁA�Ȃ�ƂȂ��C��������A���C���o�Ȃ������肷�邱�Ƃ͂���܂��B

����ȏǏ���ŋ߂ł́A�ăo�e�Ȃ�ʁA�u�~�J�o�e�v�܂��́u�~�J���v�ƌĂт܂��B�����ȕa���ł͂���܂��A�C����V��̕ω��ɂ���ĐS�g�ɕs����������l��������X��������܂��B

��ȏǏ�Ƃ��ẮA���ɁA���d���A���邳�A��A������A�C���̗������݁A���C�A���ɁA�ߒɂȂǁB�g�̓I�Ȃ��̂���S���I�Ȃ��̂܂ł��܂��܂ł��B

�����āA�����̎�Ȍ����́A���Ǝ��Ԃ̌����ƋC���̕ω��Ƃ����Ă��܂��B�����𗁂т鎞�Ԃ���������ƁA�S�̈���Ɋւ��u�Z���g�j���v�Ƃ����_�o�`�B�����̕��傪�ቺ���A�C�����������݂₷���Ȃ�ق��A�Z���g�j�����ቺ����Ɛ����z�������Ƃ�����u�����g�j���v�̐������ቺ���邽�߁A�����s���ɂȂ肪���ɂȂ�܂��B

�܂��A�C���̒ቺ�͎����_�o�ɉe����^���邽�߁A���ɂ₾�邳�A�����̎��̒ቺ�Ȃǂ������N�����Ƃ����Ă��܂��B

����Ȕ~�J�o�e�̑Ώ��@�́A�܂��������Y���𐮂��A�����_�o�𐮂��邱�Ƃł��B���N������J�[�e�����J���Ď��R���𗁂сA�����͌y���^����S�����܂��傤�B�E�H�[�L���O��X�g���b�`�Ȃǖ����̂Ȃ��͈͂ő̂������ƂŁA�Z���g�j���̕��傪������܂��B

�܂��A�A���}�≹�y�ȂǁA�����������b�N�X�ł��鎞�Ԃ��ӎ��I�Ɏ������̂����ʓI�ł��B����́A�I�����W��O���[�v�t���[�c�Ȃǂ̃V�g���X�n��~���g�Ȃǂ̃n�[�u�n���������߂ł��B

����ɁA�����̌��s��ǂ����邱�Ƃ����ʓI�B���̌������߂���A�������㉺�≡�Ɉ����������肷�邱�ƂŌ��s���ǂ��Ȃ�A�����_�o�������ĐS�g�Ƃ��Ƀ��t���b�V���ł��܂���B

���{�ɂ͌Â�����u�|���͂U�̂U���U������n�߂�Ə�B����v�Ƃ��������`��������܂��B

����́A�U�Ƃ����������g���a�h��g���Y���h���ے�����Ƃ���A���ɂU���d�Ȃ邱�̓������N���ǂ��Ƃ��ꂽ���߂ł��B

���̓��ɂ͊y�탁�[�J�[�≹�y�����Ȃǂ��A�C�x���g���J�Â��邱�Ƃ�����܂��ˁB

�܂��A�\��̕���̐��E�ł��A�U���U������̌m�În�߂��ǂ��Ƃ���Ă��܂����B

�����āA�P�X�V�O�N�ɑS���y�틦��ɂ��A�U���U�����u�y��̓��v�Ɛ��肳��܂����B���y���n�߂邫�������Â���Ƃ��āA���y�ƊE�ł͑�ɂ���Ă�����ł��B

���y�Ɋ֘A����K�������n�߂鎞�ɂ́A���̓��ɃX�^�[�g����Ə�B��������������܂����B

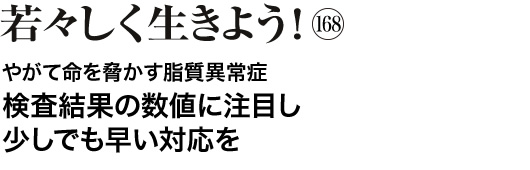

���N�f�f�⌌�t�����̌��ʂ����āA�k�c�k�R���X�e���[���A�g�c�k�R���X�e���[���A���R���X�e���[���A�������b�Ȃǂ̌����������C�ɂȂ���́A���߂̑����߂ł��B���t���̎��b���͌��������ƌĂ�A����炪�ُ�l���������Ƃ������ُ�ǂƂ����܂��B�����ُ�ǂɂ����낢��Ȏ�ނ�������ʂȎ��o�Ǐ�͌���܂��A���u����Ƃ₪�Ė��̊�@�ɂ��炳���d��Ȏ��a�ɂȂ���\��������܂��B

�����ُ�ǂ̎��

��ʂɎ��b�⎉���Ƃ����ƁA���܂�ǂ��Ȃ��C���[�W���ׂ�l�������Ǝv���܂����A�����͑̂ɂƂ��Č��������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�ȉh�{�f�̈�ł��B

��ɃR���X�e���[���͍זE������鐬���ŁA���̑��ɂ��z��������A�H�ׂ����������z�����邽�߂ɕK�v�Ȓ_�`�_�̑f�ɂȂ�܂��B

�������b�͍זE�g�D�ɒ~�����ăG�l���M�[��������A�牺���b�ɂȂ��ĊO������̏Ռ�������N�b�V�����ɂȂ�����A�܂��A�̂�ۉ������肵�܂��B

����������炪���߂���Ɩ�肪�N����̂ł��B�����ُ�ǂɂ͑傫�������ĂS�̃^�C�v������A�k�c�k�R���X�e���[���������^�C�v�A�g�c�k�R���X�e���[�����Ⴂ�^�C�v�A�������b�������^�C�v�A���R���X�e���[������g�c�k�R���X�e���[���������������g�c�k�R���X�e���[���ȊO�������^�C�v�Ȃǂ�����܂��B

��ʂɑP�ʂƌĂ��̂��g�c�k�ŁA�S�g�̗]���ȃR���X�e���[����������Ċ̑��ɖ߂����������A���ʂƌĂ��k�c�k�͊̑�����S�g�ɃR���X�e���[�����^�ԓ���������܂��B

���̃o�����X������A�g�c�k���Ⴏ��Ή���ł����A�k�c�k��������Ή^�т����Ă��܂��A���ʓI�ɑ̓��ɃR���X�e���[�����c���Ă��܂��̂ł��B

�Ⴆ��Ȃ�A��ʉƒ�ł��S�~���o���A����Ԃ�������W�߂ď�������C���[�W�ł����A��������ꂸ�ɃS�~���ƒ����S�~�̂ď�ɂ��܂肷���ĕ��u��ԂɂȂ�Ɖq���I�ɂ��ǂ�����܂��A�ʂ蓹�ɃS�~������Ǝז��ŏa���N����܂��B

���̃S�~�����܂肷���Ēʂ蓹�������Ȃ��Ă����Ԃ������d���ǂł��B�܂�A���ǂɑ�a���N����l�܂��Ă��܂���ԂȂ̂ł��B

�����d���ɂȂ�ƁA���ǂ̕ǂ��������Ȃ�A�ł��ڂ����Ă��܂����A������A�e���[�������d���i�����d���j�ƌĂт܂��B

�������b�������Ȃ�Ƃk�c�k�R���X�e���[���𑝂₵�Ă��܂��g�c�k�R���X�e���[���͌��炵�Ă��܂��܂��̂ŁA���̓_�ɂ����ӂ��K�v�ł��B

���̂悤�ɂ��ē����d�����i�s����ƁA����Ɋ댯�ȓˑR���ւƂȂ��鋰�ꂪ����̂ł��B

�ˑR�����������ǎ���

���ǂ͑S�g�ɖԖڂ̂悤�ɒ��菄�炳��A��Ɍ��t������Ă��܂��B���R�R���X�e���[��������Ă���A���̃o�����X�ُ킪�����d���������N���������ɂȂ�܂��B

��قǗ����������a���S���������߂̌��ǂŋN����ƐS�����A�]�̌��ǂŋN����Ɣ]���ǎ������N�����A���{�l�̎��S�����̏�ʂɈʒu����قǑ����̐l���ˑR���Ŗ��𗎂Ƃ��Ă���̂ł��B

���ǎ�����h�����߂ɂ́A�����ُ킪�����C�ɂȂ邩�ȁH�Ƃ���������A���ߑ��߂̗\�h��ł��B

���ǂ��d���Ȃ�߂��Ȃ��悤�ɁA��������m�n�i��_�����f�j�T�C�N���������ꂽ�\�h��A�����������オ�肷����̂�}���邽�߂ɐH��������C���A���̂��ȂǁA�J���`�m�C�h��H���@�ۂ��\���Ɏ�����A�R�O���قǂ̗L�_�f�^����S�����Ď��b�R�Ă����߂鐶���K����S�����Ă݂܂��傤�B

��������̎��ȂǂɌ����C���[�W�̂���u�����ݏ`�v�B�h�{�̕�ɂł��邵���݂ɁA�����̃^���p�N���������Ƃ���Ɋ��������ʂ��B��ꂪ���܂�������G�߂̕ς��ڂȂǂɂ������߂ł��B

�����݂Ɠ����͂ǂ�����h�{���������A�g�ݍ��킹�邱�Ƃő�����ʂ����҂ł���f���炵���H�ނł��B

���ꂼ��̉h�{���܂Ƃ߂�ƁA�����݂̉h�{�f�̑�\�͉��Ƃ����Ă��u�^�E�����v�B�̋@�\�̌���A��J�A�R���X�e���[�������܂��B�܂��A�̑��̉�ŋ@�\��������u�I���j�`���v���L�x�Ɋ܂܂�Ă���A���������Ɍ��ʓI�ł��B

���̑��ɂ��A�n���\�h�ɂȂ�u�S���v�A�_�o�⌌�t�̌��N��ۂu�r�^�~���v�Ȃǂ��܂܂�Ă��܂��B

����A�����ɂ͋ؓ���畆�A�z�������̍ޗ��ɂȂ�u�A�����^���p�N���v���͂��߁A�z�������o�����X�̒����⍜�e���傤�Ǘ\�h�Ɍ��ʓI�ȁu�哤�C�\�t���{���v�A���⎕����v�ɂ��A���_����ɂ��֗^���Ă���u�J���V�E���v�A��ӂ⌌��������������u�}�O�l�V�E���v��u�J���E���v�Ȃǂ̃~�l�������o�����X�悭�܂܂�Ă��܂��B

����ȂQ�̐H�ނ��g�ݍ��킳��邱�Ƃɂ��A���ɏ����ɂ������߂̌��ʂ����҂ł��܂��B

��J�𑣂������݂ƁA�����Ɋ܂܂��^���p�N�����A���┯���C�����A��ӂ����߂邽�߁A���e���ʂɂȂ���ق��A�����݂Ɋ܂܂��r�^�~���a�Q�Ɠ����̃C�\�t���{�����z�������o�����X�����肳���A�S�g�̃����b�N�X�����ɂ��𗧂��܂��B

���̂ق��A���h�{�ł���Ȃ���J�����[���Ⴂ�̂ŁA�_�C�G�b�g�H�ނƂ��Ă��œK�B�_�C�G�b�g���̉h�{�⋋�ɂ��҂�����ł��B

���Ȃ݂ɁA�����ł��������ݏ`�Ƃ͂����݂̖��X�`�̂��Ƃł��B

���܂��`���悢�ł����A�����݂͖��X�Ƃ̑������ǂ��A�Ƃ��ɓS���ƃ^���p�N���������Ղ�܂܂�Ă���̂ŁA���t���ɂ���_�f��̂̋��X�܂ʼn^�сA���t�����₩�ɂ��Ă������ʂ����҂ł��܂��B

���H���ꂽ���̗[�H�̈�t�Ƃ��Ă������߂ł��B

�Z���Ȗ��킢�����͂̃A�{�J�h�𔖐�̓ؓ��Ŋ����A�߂����ăJ���b�Ɨg���܂����B�߂ɂ͗��̑���Ƀ}���l�[�Y���g�����ƂŃx�^�����T�N�T�N�̐H�����y���߁A�����̎�Ԃ��Ȃ��܂��B

�A�{�J�h�́A�h�{���������A�ʓ��̂��悻20���������Ƃ����Ă��܂����A���̎����̓R���X�e���[���l�⒆�����b�l��������s�O�a���b�_�̈��Ő����K���a�Ȃǂ̗\�h�����҂ł��܂��B

�܂��A�ؓ��́A�^���p�N����r�^�~��B�Q�Ȃǂ̉h�{���������A�A�{�J�h�Ɋ܂܂��r�^�~��B1�ƂƂ��ɁA���̎����ɋC�ɂȂ�̂̂��邳���J���ʂ����҂ł��܂��B

- �E�������� �c�c�c�c�c�c12��(��240g)

- �E�A�{�J�h �c�c�c�c�c�c�c�c1��

- �E���R�[�� �c�c�c�c�c�c�c�c30g

- �E�}���l�[�Y �c�c�c�c�c�c�c�傳��1

- �E�p���� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�K��

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�K��

- �yA�z

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c���X

- �E�����傤 �c�c�c�c�c�c�c�c���X

- �yB�z

- �E�}���l�[�Y �c�c�c�c�c�c�c�傳��1

- �E������ �c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��4

- �E�� �c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�傳��4

- �@ �A�{�J�h�̓{�E���ɓ���ĂԂ��A�R�[���A�}���l�[�Y�������č������킹��B

- �A �ؓ���2�����L���āyA�z���ӂ�A1/6�ʂ��@���ށB���l�ɂ��č��v6���B

- �B �������킹���yB�z�A�p���������ɂ��A170���ɔM�������ŗg����B

���y�[�W�g�b�v��

�C�X���G�������y�E���� (23)

��㖜���͖{�N�S���P�R���ɊJ�����A�P�O���P�R���܂ŊJ�Ò��ł��B�n���K�̗͂l�X�ȉۑ�����Ɍ����A���E�̉p�m���W�܂邱�̏�ɂ̓C�X���G���̃p�r���I�����o�W���Ă��臀�t�H�[�G�o�[���Ƃ����e�[�}�̂��ƁA�v�����̂���f�U�C���Ɖ���I�ȍŐ�[�e�N�m���W�[��ʂ��āA�Ȋw�Ől�X�̐�������ɍv������Ƃ����C�X���G���̎g�����f�����v���[���e�[�V�����ƂȂ��Ă��܂��B

�W���̖ڋʂƂ��Ă̓n�X���j�A���������ɂ����̂ڂ�Ñ�G���T�����̖�Q�O�O�O�N�O�̌��z������A����͍���̖����̂��߂ɓ��ʂɓ��{��A���ꂽ�A�����ׂ��l�Êw�I�����̈╨�ł���A�͂ƍĐ��̃V���{���Ƃ��ēW������Ă��܂��B���̂悤�ɌÑ��Y�̗��j�ƌ��㐫�i�C�X���G�����ւ��i�I�ȋZ�p�v�V�j���Z���������ʂȑ̌�����A����҂𖣗����Ă��܂��B

�܂��A�C�X���G���̉��l�ς�������āA���E�E�l�ނւ̍v���⍑�ۋ��͂̐��i�ɉʂ��������������Ă���A�w���X�P�A�A���r���e�B�A�T�C�o�[�Z�L�����e�B�A�F���֘A�A�l���x���Ȃǂ̕���ł̃C�m�x�[�V�������������ďЉ��Ă��܂��B

�C�X���G���̃p�r���I���͒P�Ȃ�W����ł͂Ȃ��A��������V�V�N�̍��ƂƂ��Ă̕��݂ƂR�O�O�O�N�ɂ��y�ԕ����I��Y���̂����ł���A���{�Ɠ��l�A�C�X���G�������j�I���[�c����̉��b���Ȃ��疢���Ɍ�������簐i���Ă���A�`���ւ̌h�ӂƂ`�h�Z�p�̃��[�_�[�V�b�v�Ƃ����g�ݍ��킹���A�C�X���G���̐��_���`����Ă��܂��B

�C�X���G���ق̑��ē��w���E���B�������́u��㖜���ŃC�X���G���̃X�g�[���[���Љ�ł��邱�Ƃ��όւ�Ɏv���܂��B���̃p�r���I���́A�C�X���G���̖L���ȓ`���Ɍh�ӂ��Ȃ���A���E�I�Ȑi���𐄐i����C�X���G���̑��ɗނ̂Ȃ��\�͂̏ƂȂ��Ă��܂��B����̓W���́A�v�V�A���́A�����Ď���������l�ς������͂Ƃ����A���ǂ����E��ڎw���Ƃ����C�X���G���̃r�W���������L���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B������ʂ��āA���{�Ƃ̋��͂̋@������A�������J������w�[�܂邱�Ƃ�����Ă��܂��v�ƌ��A�C�X���G���������ɐ��E�e���ƘA�g���ėl�X�ȕ���ő傫�ȉe���͂�^���Ă��邩��������D�̋@��ɂȂ��Ă��܂��B

���y�[�W�g�b�v��

�u�����v�́A����ς����⎉���ƕ��ԎO��h�{�f�̂ЂƂł���Y�������̈ꕔ�ł��B�����������Y�������́A�̓��ŏ����y�f�̓����ɂ���ď����z���ł���u�����v�ƁA�����ł��Ȃ��u�H���@�ہv�ɕ��ނ���܂��B

����A�����Ǝ������t�Ɂu���ށv�Ƃ������t������܂����A���ނ͓����̈ꕔ�ɓ�����܂��B

��\�I�ȓ��ނƂ��Ă͒P���ނɊY������u�h�E����ʓ��A�ނɊY������V�����┞�蓜�Ȃǂ��������܂��B�܂��A���ނ̂ق��ɂ������ɂ͑����ނⓜ�A���R�[���Ȃǂ�����܂��B

�����́A�̓��Ńu�h�E���ɕ�������ċz������A�ؓ���]�̃G�l���M�[���Ƃ��ė��p����܂��B

�Ƃ�킯�A�]�ł̓u�h�E�����B��̃G�l���M�[���Ƃ��Ďg���܂��̂ŁA�������s������ƏW���͂�v�l�͂��ቺ������A���₷���Ȃ邱�Ƃ������Ȃ�܂��B�܂�A���������������Ă�����ŁA�����͌��������Ƃ̂ł��Ȃ��G�l���M�[���Ȃ̂ł��B

�����͂P�O�������S�L���J�����[�ŁA�G�l���M�[���Ƃ��čł��������p����A�ێ悵�Ă���ł������G�l���M�[�ɕς��h�{�f�ł��B���������������Ƃ��ɃG�l���M�[�����܂�A���̃G�l���M�[���]��̂����͂ƂȂ�܂����A���������߂���ƐH��̌����l���}���ɏオ���Ă��܂��̂ő���₷���Ȃ�܂��B����͌����l���}���ɏ㏸���邱�ƂŃC���X��������ʂɕ��傳��邽�߂ł��B�C���X�����ɂ̓G�l���M�[�Ƃ��ė��p����Ȃ������u�h�E���𒆐����b�Ƃ��đ̓��ɒ~���铭��������܂��B

�܂��A�H��̉ߌ����͌����l�X�p�C�N�Ƃ����A�����d���⌌�Ǐ�Q�̌����ƂȂ�܂��̂ŁA�H��̌����l�̏㏸���ɂ₩�ɂ��邱�Ƃ��ƂĂ��d�v�ȈӖ��������܂��B

�ߔN�X�[�p�[��R���r�j�ȂǂŁu�����[���v���������H�ו�����ݕ����悭��������悤�ɂȂ�܂����B�������A�u�����[���v�Ƃ����Ă��A�������S�������Ă��Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�P�O�O�O�����i�����������Ȃǂ̏ꍇ�͂P�O�O�~�����b�g���j������O.�T�O���������ł���u�����[���v�Ƃ������܂��B���������āA�����̊ܗL�ʂ����Ȃ��Ƃ����Ӗ������Ȃ̂ŁA�����̎��߂��ɂȂ�Ȃ��悤�Ȓ��ӂ͕K�v�ł��B