本州の最西端に位置し、日本最大級のカルスト台地「秋吉台」が有名。「松下村塾」など、幕末や明治維新を支えた志士たちの史跡名所が多く残っています。

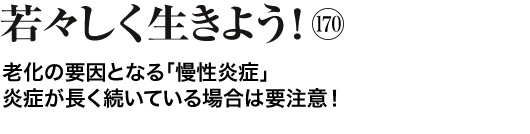

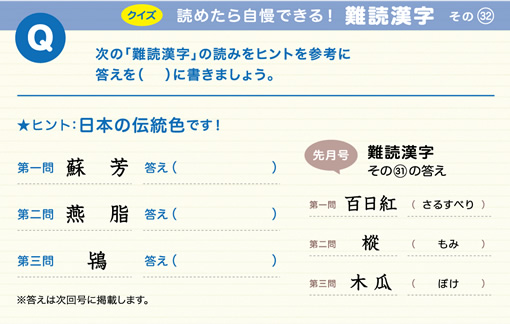

[ 答えはこちら ]

キャンプやアウトドアなど夏のレジャーにつきものの「虫さされ」。虫が血を吸ったり、刺したり、咬んだりすることによっておこる皮膚の症状で、虫が異物を皮膚の中に侵入させることで刺激反応やアレルギー反応を起こします。

虫さされには大きく分けて「吸血性」「刺噛性」「接触性」の3種類があります。

吸血性の虫さされは、蚊、ダニ、ノミ、ブユなどが皮膚を刺して血を吸うことで起こり、刺された部分は赤く腫れ、強いかゆみや炎症が生じます。特にダニやノミはペットなどから人へうつることもあり、かゆみが長引いたり感染症の原因になることもあるので注意が必要です。

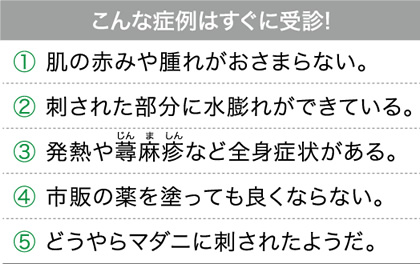

刺噛性は、ハチやアブ、ムカデなどによるものです。これらの虫は毒針や強力なあごで攻撃し、強い痛み、腫れ、熱感、まれにアナフィラキシーといった重度のアレルギー反応を引き起こすこともあります。刺されてから30分~1時間で体調に異変を感じたり、血圧低下や呼吸困難、意識消失などが生じる場合は、命の危険につながることもあるので、すぐに医療機関を受診しましょう。

接触性の虫さされは、毛虫やガの幼虫などの体毛や毒液に触れることで起こります。症状としては広範囲にわたるかゆみ、湿疹、赤み、水ぶくれなどが見られ、衣類の上からでも発症する場合があります。

これらの虫さされを予防するには、屋外では長袖・長ズボン・帽子を着用し、虫よけスプレーを使うのが効果的です。

それでも刺されたり触れたりした際には、まず流水で患部を洗い、冷やして炎症を抑えます。かゆみや痛みが強い場合は市販薬を使用し、様子をみましょう。

また、他に気をつけたいのがマダニによる虫さされです。吸血性のマダニは、人間の皮膚にしっかりと口を差し込んで、数日間かけて吸血するため、気付かないうちに体にくっついていることがあります。

万が一、マダニが皮膚に付着していた場合は、無理に引き抜くと皮膚が破れて炎症や感染症のリスクが高まるので、すぐに医療機関を受診してください。

年を重ねると、虫さされに対する皮膚の反応が弱くなることがよくあります。これは主に、加齢による免疫機能や皮膚の変化が関係しているようです。

虫さされは、虫の唾液などに対して体がアレルギー反応を起こして赤く腫れたりかゆくなったりするのですが、このアレルギー免疫反応が、歳をとると弱くなる傾向にあります。その分、腫れやかゆみが少なくなることが「歳をとると虫に刺されてもかゆくない」といわれる所以です。

また、加齢で皮膚が薄くなったり、神経の働きが鈍くなったりして、かゆみや痛みの感覚が弱くなることや、体の炎症を起こす仕組み(ヒスタミンなどの働き)も年齢とともに変化することなども、反応が穏やかになる要因だといわれています。

前回は老化の原因「糖化」について紹介しましたが、今回はもう一つの原因である「慢性炎症」について紹介します。老化の3大原因として酸化、糖化、慢性炎症があり、生活習慣病の原因となる体内の反応としても知られています。日々の生活習慣を見直し、これらの老化原因の発症を予防しながら、健康で若々しく人生を楽しんでみませんか。

急性炎症と慢性炎症

一般的に炎症というと、ケガやヤケド、菌やウイルス感染などによる腫れ、発熱、痛みなどが思い浮かぶと思います。これらの炎症は短期の炎症のため急性炎症と呼ばれ、しばらくすれば治ります。

しかし、数週間、数ヶ月、数年といった長期にわたり炎症が続くものがあり、これを慢性炎症と呼んでいます。

慢性炎症は自覚症状を感じない場合も多く、小さな炎症がいつまでもくすぶっている状態が長期にわたり続き、やがて大きな炎症を招く原因になるのです。

例えば、山でキャンプなど焚火をした場合、調理や暖をとるなどしている間は火がついていますが、それらが終わる時には消火してから帰ります。しかし、完全に消火できていなかったら小さな火種がくすぶって長時間じりじりと少しずつ燃えていきます。やがてそれが枯葉に燃え移り、枯れ枝に燃え移り、炎が徐々に大きくなっていき、甚大な森林火災の原因となります。これと同じように体内に小さな炎症が起き、それがくすぶり続け内臓に広がっていくのです。

関節リウマチやアトピー性皮膚炎などの自己免疫疾患や、糖尿病、がん、アルツハイマー型認知症、骨粗鬆症などもこの慢性炎症から起こることが分かってきました。

慢性炎症の原因

慢性炎症の原因には脂肪細胞が関わっているといわれています。

内臓脂肪が増えるとお腹周りがパンパンに膨れ上がってきます。それは、脂肪細胞一つ一つがパンパンに膨れ上がり大きくなっているのです。その時、体内では炎症物質が放出されます。

しかし、運動や食生活を改善しない限り、肥満細胞はいつまでたっても収縮しないため、炎症物質がいつまでも放出し続けます。つまり体内ではいつまでも炎症が治まらず免疫が過剰に働き続けてしまいます。

この時にインスリンの働きを邪魔してしまうため、肥満細胞が大きくなるとインスリン抵抗性が起き、血糖値を下げにくくなってしまうのです。

また、老化した細胞は免疫により処理されますが、この老化細胞がうまく処理されず残ってしまうと炎症物質が出続けるため、いつまでも慢性炎症が続きます。

慢性炎症は、血液検査の炎症反応CRPで確認することもできます。正常値は0.3mg/dl以下ですが、正常値でも0.3に近い場合は慢性炎症を起こしている可能性があります。

そのため、老化予防や生活習慣病予防を含め、慢性炎症の予防には肥満細胞を大きくさせないことが重要となります。それには運動で脂肪や糖を燃やすこと、食事で脂肪や糖を取り過ぎないことなどの予防を心がける必要があります。

慢性炎症を予防する食生活

体内でこの炎症を抑えるには、DHAや亜麻仁油などオメガ3脂肪酸の摂取が良いとされます。これらは炎症抑制作用があることも知られています。

ほかにも、体内で肥満細胞を抑えるアディポネクチンという通称「痩せホルモン」を増やすことで慢性炎症を予防し、インスリン抵抗性改善の特許を持つ素材が微細藻類ドナリエラ・バーダウィルなどです。さらに肥満予防には酪酸菌や乳酸菌のバランスを整える短鎖脂肪酸などもお勧めです。

これらの素材を食生活の改善に取り入れてみるのも慢性炎症の予防に役に立つかもしれません。

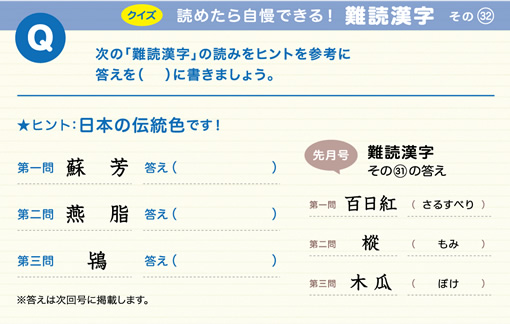

イワシとトマトは、どちらも栄養価が高く、健康や美容にうれしい食材です。この2つを組み合わせることで、吸収率や抗酸化作用がアップし、より効果的に体をサポートしてくれます。

イワシとトマトの組み合わせは、健康・美容・栄養の面で非常に優れた相乗効果を持っています。

まず、イワシは青魚の中でも栄養価が高く、良質なたんぱく質に加えて、EPAやDHAといったオメガ3脂肪酸を豊富に含んでいます。

これらの成分は、身体的機能の回復はもちろん、脳の機能維持や集中力アップ、血液をサラサラにして動脈硬化や心疾患のリスクを減らす働きなどがあります。

また、カルシウムやビタミンD、ビタミンB12も多く含まれていることから、皮膚や粘膜の健康を保つ抗酸化作用をはじめ、骨の強化や免疫力向上効果にもすぐれています。

一方、トマトにはリコピンという強力な抗酸化物質が含まれており、悪玉コレステロールの酸化を防ぐことから、血流を改善する効果や生活習慣病の予防が期待されています。

また、リコピンは紫外線やストレスなどによって生じる活性酸素を除去し、細胞の老化防止、がん予防や美肌効果も注目されています。

そして、ポイントはこのリコピンが脂溶性であるということ。脂質と一緒に摂取することで吸収率が大きく高まる性質があるので、イワシの脂質と組み合わせることで、リコピンの効果をより効率的に体内に取り込むことができるわけです。

さらに、料理としての相性も抜群です。イワシの旨味やコクが、トマトの酸味と甘みによって引き立ち、バランスのとれた味わいに仕上がります。たとえば「イワシのトマト煮込み」や「イワシとトマトのオーブン焼き」などは、手軽に作れるうえに満足感も高く、栄養価も優れた一皿になります。

このように、イワシとトマトはそれぞれの栄養素を高め合いながら、身体にやさしく美味しい料理を実現してくれる理想的なコンビです。缶詰なども上手に活用しながら、積極的に取り入れていきたい組み合わせですね。

ご家庭に食べきれず残っているコーンフレークがあったら、ぜひパン粉の替わりに使ってクリスピーな食感のえびフライを楽しんでみませんか。

えびは、良質なたんぱく質はもちろん、ビタミンEや亜鉛、カリウムなど多くの栄養素を含む優れた食品です。さらにえびに含まれるオメガ3脂肪酸は、心臓血管の健康をサポートし、動脈硬化や高血圧のリスクを低減してくれます。また、低脂質・高たんぱく質なので、ダイエット中の方にもおすすめの食材。

使っているブラックタイガーは身がしっかりしてプリプリした食感が魅力です。

- ・ブラックタイガー ……………6尾

- ・コーンフレーク ………………40g

- ・塩 ………………………………少々

- ・こしょう ………………………少々

- 【A】

- ・小麦粉 …………………………大さじ1

- ・牛乳 ……………………………大さじ1

- ・マヨネーズ ……………………大さじ1

- ① コーンフレークは細かく砕く。

- ② えびは尾を残して殻をむき、背ワタを除いて腹側を開く。繊維を切るように包丁の背でたたいて広げ、塩、こしょうをふる。

- ③ えびに混ぜ合わせた【A】、コーンフレークの順に衣をつける。

- ④ 耐熱性の器に③を並べ、ラップをかけずに電子レンジ(600W)で約1分加熱する。裏返してさらに約1分加熱する。

※加熱時間はえびの大きさにより調整してください。

▲ページトップへ

イスラエルの風土・文化 (25)

7月から8月にかけての夏の季節、イスラエルや世界中のユダヤ人が断食をする小さな聖日ティシャ・ベアヴ(神殿崩壊日)という祭典が行われます。この日はユダヤ民族の歴史に基づく追悼日で、長い年月を経てユダヤの伝統の中に息づいているものです。言い伝えによると、紀元前586年のこの日にバビロニア人によってエルサレムの神殿が破壊され、その後、建てられた第二神殿も紀元70年の同じくこの日にローマ人によって破壊され、これは民族最大の悲劇として今日まで記憶されてきました。

旧約聖書には最初の神殿が失われ、国が滅んだ出来事は書かれていますが、この記念日を聖日として厳粛に取り扱うようにとの定めはありません。この日は贖罪日(ヨム・キプール)に次いで重要な断食の日です。信仰心の厚い人々は、この日ばかりか、この月の最初の9日間は肉食を控え、服喪の掟を守り、髭を剃ったり髪を切ったりせずに、悲しみを表します。

エルサレムでは、嘆きの壁(西の壁)に多くの人が集まり祈りを捧げます。嘆きの壁はソロモンの神殿の唯一の遺構であり、この日に嘆きを表現するにふさわしい場所と位置づけられています。革製品の着用も避けますので、裸足やスニーカーでやって来る人を多く見かけます。また、前夜からシナゴーグに集まって、まるで葬儀に参列するような雰囲気やしきたりで礼拝を執り行います。ただし、この日は宗教的な聖日(祝祭日)であっても、公共機関や企業では通常通りに仕事をしています。安息日の様に労働を禁じてはいません。

ティシャ・ベアヴの数日後に行われるトゥ・ベアヴもユダヤ教の記念日で、現代のイスラエルでは、イスラエル版バレンタインデーともいわれる愛と結婚の祭りとして扱われており、日本の「大安」のようにプロポーズをしたり結婚式を挙げるには縁起の良い日だとされています。トゥ・ベアヴはエルサレム神殿時代からの祭日で、そもそもはブドウの収穫の始まりを告げるものでした。こちらは喜びの日であり、喪に服すティシャ・ベアヴとは対照的です。

この日は法的には休日ではなく、決まった宗教的儀式はありませんが、夏の開放的なムードとの相乗効果で街には幸福感があふれます。

▲ページトップへ

体細胞には核があり、この核の中に核酸と呼ばれる、体の構造や機能に関連した重要な特性を持つ酸性物質があります。核酸には染色体を構成するDNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)があり、生体内で新しい細胞をつくり出すために必要不可欠な遺伝情報(生命の設計図)を伝達する役割を担っています。

DNAは細胞をつくり出す情報を、RNAはその情報をコピー(転写)して細胞の材料となるたんぱく質を合成します。すなわち、生物の細胞は核酸の物質代謝という新陳代謝によってつくられますが、核酸は加齢とともに不足してきます。

DNAは二重らせん状の細長い分子ですが、細胞核の中でただ長いだけでなく、ヒストンと呼ばれるたんぱく質に巻きつき、染色体を構成します。染色体DNAの両端は、ほかに見られない特殊な構造になっており、これを「テロメア」といい、染色体を保護する「DNAのしっぽ」の役割を担っています。細胞分裂のたびに少しずつ短くなり、これに伴って細胞分裂の回数が減り、やがて分裂しなくなります。このような細胞は「老化細胞」と呼ばれます。細胞分裂のたびに回数券が切り取られるように短くなることから、テロメアは「命の回数券」とも呼ばれています。このテロメアの短縮と、がんや動脈硬化、心筋梗塞、認知症といった病気や老いが、核酸の代謝異常と関連することが最近の研究で解明されてきました。細胞に酸化ストレスや有害物質が作用するとテロメアが短くなり、こうした病気にかかりやすくなるのです。

一方、生物はテロメアを再生する働きも備えています。テロメラーゼという酵素が作用することで、テロメアDNAが作り出され伸長するのです。

テロメアを伸ばすことで細胞の老化を遅らせることができます。一方、無秩序に増殖するがん細胞内ではテロメラーゼが活性化しています。核酸の代謝を正常化することで、テロメアの長くなった「長寿細胞」が健康寿命を延伸してくれます。

微細藻類のドナリエラによる核内受容体を介する遺伝子の修飾作用と、クロレラのN・β-1.3グルカンによる相乗効果に、核酸の正常な代謝の促進が期待されます。